悲喜同源,是作曲家陈其钢创作的小提琴协奏曲的标题,也是他首部自传的题目,更是他70多年人生路的感悟。

从年轻时在中央音乐学院学习、赴法国深造成为作曲大师梅西安的关门弟子、担任北京奥运会开幕式音乐总监,到中年痛失爱子、回到故乡隐居……他冷静、坦诚、自省地回顾了人生这条单行道上的悲喜交集。

陈其钢曾被法国媒体誉为“中国当代音乐之王”,如今的他更愿意做一个隐者,在音符与文字里表达内心的真我。

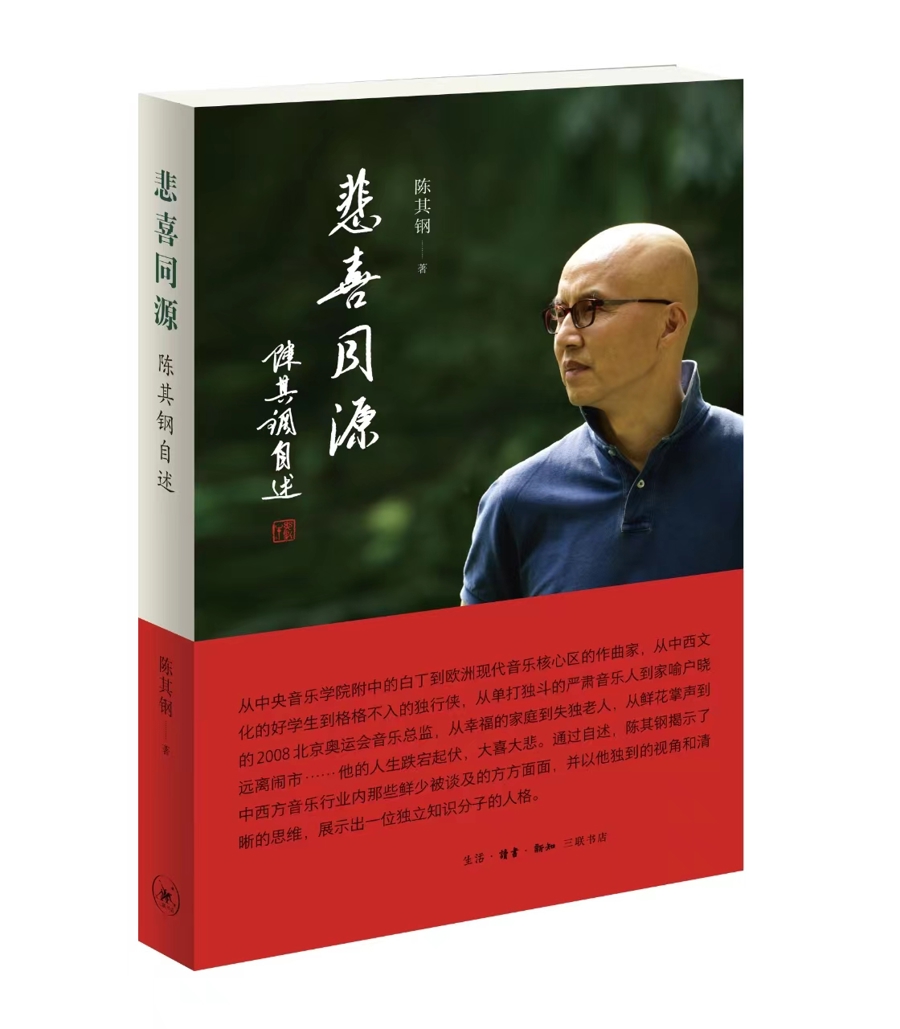

陈其钢的首部自传《悲喜同源》由生活·读书·新知三联书店出版

陈其钢的首部自传《悲喜同源》由生活·读书·新知三联书店出版

“遇到梅西安是个例外”

上书房:这部自述是您的心灵史,如同您人生的交响乐。音乐与文字能通过不同的方式触发人们的心灵共鸣。这一次的文字创作给您带来了哪些有别于音乐创作的体验?

陈其钢:音乐创作是纯抽象思维,我不认为人们可以通过纯音乐作品来表达具象的或物质的诉求。这次回忆录的写作,让我有机会认真、深入地梳理自己对个人、家庭、婚姻、社会、历史、音乐教育及音乐美学等的思考,这些是在音乐创作中不可能完成的。

通过这些梳理,我感觉总结成文的思想可能不亚于我的音乐作品对于自己和他人的意义,它充实了我在音乐作品中无法言说的意识,并与我的音乐作品一起丰富了我的人生。

上书房:33岁那年,您在法国留学时遇到了人生第一位伯乐——作曲大师梅西安。如今回望这段“奇遇”,有怎样的感受?

陈其钢:我1984年7月1日到法国留学,最初被分派到波尔多学习语言。到波尔多的第二天是个星期天,我和同学在街上找吃的,但没有一家商店开门,这时有一位骑自行车的老人停下来问我们需要什么帮助,他热情地把我们带到他的家。这位法国老人曾是一位海员,曾经去过上海。我们自此成了忘年交,他对我关怀备至。

巧的是,他的义子是梅西安太太的学生。听说我想拜梅西安为师,他一开始很不解,因为在他看来,梅西安的音乐作品是一般老百姓听不懂的。但他还是把梅西安家的地址告诉了我。就这样,我给梅西安写了一封信。

四个星期过去,没有收到任何回音,我不抱希望了,像他这样的国际级作曲家怎么会回复一个来自异国的陌生年轻人的拜师信呢?

8月16日,当我打开信箱,竟然收到了梅西安的回信,他请我两个月后去他家。

这两个月里我做了充分准备,制定了一套详细的面谈方案,甚至和同学反复模拟与梅西安的对话。10月22日,我如约来到他家,我把自己从小到大的人生经历、学习经历都讲给他听,并诉说他对于我实现突破和改变自己人生的重要意义。我当时想,这可能不是一个有诚意的学生来投靠老师那么简单,而是一种文化与另一种文化、一种教育与另一种教育之间的对冲,它产生的结果很难预料。最终,梅西安同意做我的老师。

1963年初夏,12岁的陈其钢(左二)与父母、姐姐在家中 书中插图

1963年初夏,12岁的陈其钢(左二)与父母、姐姐在家中 书中插图

上书房:那个改变您一生的晚上,令您终生难忘吧?

陈其钢:是的,我记得从他家出来,已是满天星斗,去地铁的路上有一段大下坡,我身轻如燕地飞奔了下去。当初,我到法国留学是想获得博士学位,然后回国当一名老师。拜梅西安为师后,我的目标做了调整,我想做一个在专业上有创新能力的人。

我的人生中常常是痛苦长、幸福短,但遇到梅西安是个例外。那天晚上以及之后发生的事带给我的幸福感,一直延续到今天。我能从中得到的启迪,是一点一点被体会和慢慢拓展开的。这与梅西安是否伟大无关,它更多关系到做人和做事的方法、态度以及努力与成就之间的逻辑关系带给我的精神遗产,它大大地改变了我过去30多年对己、对人、对专业、对世界的眼光和态度,这是最为重要的财富。

1984年,陈其钢在梅西安家的第一次课 书中插图

1984年,陈其钢在梅西安家的第一次课 书中插图

为良心和灵魂而创作

上书房:拜梅西安为师,就好比钻进了西方现代音乐的核心区,在他的影响下,您是如何找到自己的音乐语言的?

陈其钢:跟随梅西安学习后,我写的第一首作品是钢琴独奏《矛盾》。梅西安听后,建议我去听一下里盖蒂为13件乐器而作的《室内协奏曲》。这首作品让我头一次有了“现代音乐也可以如此有趣”的印象。此后,我聆听和浏览了里盖蒂的很多作品,他对我音乐美学的形成产生了深刻影响。随着学习和研究的推进,“如何寻找自己的语言”的问题应运而生。过去,无论是在浙江歌舞团工作,还是在中央音乐学院学习时,都没有想过,也没有老师提及过这些问题。

一个作曲家如何寻找和建立自己的特色?作曲家成功的标志是什么?这是在梅西安上课的过程中绕不过去的思考。而这些问题的答案,不可能通过一句话或一个道理讲清楚。理论、思考和技术训练缺一不可。

为了能使我尽早获得自己的和声语言,梅西安多次为我讲解和声,用各种实例帮助我打开眼界。他对巴洛克时期、古典时期、浪漫时期和印象派时期的各种和声手段了如指掌。他在钢琴上演示各种和声序列和色彩组合,让我目不暇接。

上书房:梅西安曾对您说:“如果将来某一天我听到某个作品,就知道是你写的,作为一位作曲家,你就成功了。”现在看来,您觉得一位作曲家成功的标准是什么?

陈其钢:他的这句话令我终生难忘。我在相当长的时间里对老师的这一说法毫无异议,但随着自己的成长,也产生了一些不同看法,倒不是对成功的定义有疑问,而是对“成功”本身产生了疑问。

成功是一个作曲家追求的目标吗?对这一点,我始终在探问之中。因为,有的时候,成功并不需要“标识性”,一个人毫无风格,也可以做得轰动一时,这是其一。其二,难道做好音乐,是为了成功吗?成功是一个社会属性,就是获得认可,获得公认,但没有获得认可,就一定不好吗?

上书房:您所追求的是怎样的“成功”?

陈其钢:升职、获奖、发财等是世俗意义上的成功,那是建立在他人眼光中的成功。它可能轰轰烈烈,却是短暂的。真正的成功,应该是对自己的良心而言,是放下一切功名的成功,这样的成功,才有可能冲破时间、地域和文化的藩篱,保持它的生命力。

上书房:梅西安当年还与您探讨过“灵魂之问”——作曲家为谁写作?经过数十年的创作生涯,您有了怎样的答案?

陈其钢:为自己的良心,为自己的灵魂表达而写作,而不为任何外部需求和压力而写作,是创作成功的前提条件。这是一个被无数前辈大师和他们的伟大作品证明的真理,但同时也是最困难、最需要胆量、最需要真诚来实现的行为准则。在当今时代,这不仅需要勇气,还需要面对各种社会的、生活的压力。只有当自己对名利无欲无求的时候,才有可能实现。

1998年4月22号,陈其钢与指挥家迪图瓦、大提琴家马友友排练《逝去的时光》 书中插图

1998年4月22号,陈其钢与指挥家迪图瓦、大提琴家马友友排练《逝去的时光》 书中插图

走回自己的世界

上书房:在创作《逝去的时光》前,您已经获得了多个国际奖项,这部作品的问世给您的艺术生涯带来了哪些意料之外的悲喜?

陈其纲:在创作《逝去的时光》的前一年,我就在法国国家广播电台总裁让·马厄的支持下邀请马友友演奏这首作品。我们约定于1996年在巴黎首演,但由于中途的一些变故,首演延迟到了1998年。

第一次排练,演出效果与我预想的相差甚远,我对马友友一句一句讲解我的原意。第二天排练,他的演奏明显变化了。首演那日,他的表现令人惊叹,我几乎忘记他演奏的是我的作品,对于经常在排练时吹毛求疵又自惭形秽的我来说,这可能是绝无仅有的一次。

曲终,观众们起立鼓掌,我被簇拥着上台谢幕。谢幕时有很多约定俗成的规矩,比如如何向指挥表示感谢、向独奏家表示祝贺、向乐队致意等,都需要经历了之后才能游刃有余。而我第一次面对这样的场面,显得手足无措。我记得法国国家交响乐团的圆号首席走过来对我说:“你是一位伟大的音乐家,但是在台上显得太谦虚了。”这句话让我回味良久。

上书房:听说法国乐评人对这首作品曾有过不同的声音?

陈其钢:是的,第二天上午的《世界报》发表了一篇非常苛刻的乐评,乐评人把《逝去的时光》形容为“一个廉价粗俗的冒牌货”。我感觉自己被伤害和侮辱了,前一晚的喜悦荡然无存。此后,一些原本支持我的朋友纷纷建议我调整一下写作方向,几乎没有人站出来说一句支持或温暖的话。我第一次感受到法国并不像我想象的那样自由,我面临的是官方美学“顺我者昌、逆我者亡”的压抑。整整一个月,我彷徨在家,如困兽一样思考——坚持这样写下去到底有没有前途?前方变得一片迷茫。

上书房:您后来是如何走出这段低谷的?

陈其钢:当时,我的又一位伯乐——法国广播电台问我有没有兴趣为法国音乐台新创的系列节目创作一首管弦乐作品,我欣然接受了。我把自己关在房间里思考、总结、写作、聆听自己内心的声音,四个月的时间里几乎没有说过话,最终创作了《五行》。如果说《逝去的时光》为我带来了思考,那《五行》则为我开阔了视野。

上书房:这两首作品后来成为您最为世界所知、最常被演奏的作品,它们和您的许多作品一样都有着中国音乐的元素。您是如何在东与西、古与今的融汇上下功夫的?

陈其钢:刚出国时,觉得西方艺术家做什么都是对的,自己的任务就是学习,对西方艺术理论中那些保守僵化的思维、西方世界对文化美学观念的垄断习以为常。渐渐地,中西文化之间的比较不容回避,作为一个音乐创作者,我从早到晚思考的都是音阶、音程、音律、音色、调式、调性、和声、节奏,在选材、搭配的过程中,中国传统音乐的特色显而易见地凸显出来。它们与西方音乐语言如此不同,我本能地意识到自己从小就深受影响的元语言太独特了,我不能摒弃它。中国文化是我的元文化,如果我不认同它,就没有了定位和出发地,就如同无源之水、无本之木,进而会在浩瀚的世界文化海洋中迷失方向。只有在认同自己的基础之上学习别人,才能丰富自己,否则把别人的风格和手法都学到了,自己却变成了文化的传声筒。

今天我可以确定地说,我的初期学习在中国,中期学习在法国,但真正开窍则是走出中国,也走出法国,走回自己的世界。

上书房:为什么最终要走回自己的世界?

陈其钢:这是我在顺利与挫折的不断反复和从中国到法国再到世界的游走过程中,思考与总结出来的。一个作曲家真正的视野和自信心的形成不能依附于外力,只能从自己的内心产生,并确信有个性的音乐其实就潜藏在自己心中。

音乐的伟大与否,并不在于它的民族性,而在于作曲家和作品的质量及个性。莫扎特和贝多芬的音乐中有多少奥地利的元素?莫扎特的伟大作品中有意大利的、法国的、德国的……什么风格都有。而历史上也有一些以运用民间音乐素材著称的作曲家,比如俄罗斯的鲍罗丁、格林卡,西班牙的阿尔贝尼斯、拉罗等,他们尽管用了很多民间素材,但仍旧不能避免二流作曲家的命运。

所以,首要的是表现作为人的感觉,作品中有中国元素当然可以,没有也未尝不可,原则是所有元素必须有助于心灵的表达,而不是装点门面。

2018年4月29日,陈其钢在其作品《江城子》演出前为观众导赏

2018年4月29日,陈其钢在其作品《江城子》演出前为观众导赏

困境和忧郁中结晶出的美

上书房:真正伟大的音乐家都是从心出发,也引领听众找回真实的自己。

陈其钢:音乐创作是表达自己无拘无束的思想和精神的天地,写出的每一个和弦,每一种组合,都是达到“真我”的媒介,都应该在自由的精神状态下形成。

“真我”有一个前提,就是作曲家不能想着老师会怎么看、演奏者会怎么看、评委会怎么看,而只能想自己要什么、有没有胆量将自己要的明明白白地表现出来。特别当自己要的不符合周边人的观念时,这种体现更为困难。如果有勇气不看他人的眼色行事,并且长期坚持下去,“真我”不但会显现出来,假以时日还会逐渐形成一种延续的风格。

从某种意义上,“真我”是一种创新。人从童年起就多多少少有趋炎附势、明哲保身、趋利避害的倾向,因为这样最安全,而这恰恰是创作的大敌,它压抑着“真我”的呈现,最常见的表现就是风格和内容上的朝三暮四,在不同的社会风潮中没头没脑地开顺风船,以期迅速成功。

上书房:您与听众交流时曾说:“艺术是为了自我、真我。”如何认识自我,是艺术家,也是每个人都要面对的难题。

陈其钢:人生的每个阶段,自我意识都是残缺的,只有时间过去之后才看得清楚。20岁时不可能有50岁的眼光,30岁也没有70岁的眼光。我常想,如果三四十岁时就对自我有现在的眼光和要求,是多么美妙啊。但人生是单行道,只有不断学习,不断反思,不断提升,才有可能看到过去的不足,并意识到此时此刻也在经历着新的不足。而这样的人,才有可能在回首往事时少一些遗憾。

我这些年举办音乐工作坊,就是想让自己保持警觉,从年轻学员们的眼中更多地看到自己,发掘自己,调整自己,即使这样做有点累,但是必要的。

上书房:在您发起的青年作曲家计划中,您聆听了不少年轻人的新作品。你曾说,有些年轻人的作品听起来很漂亮,但作品与作者之间缺少心灵的契约。如何理解“心灵的契约”?有没有这份“契约”,听众一定能感受出来吗?

陈其钢:“唯乐不可以为伪”,诚实的心灵是作品的魂。听众虽然不都是音乐专家,但心灵的感应是人人都有的。所以,有灵魂的音乐,必定会感召有灵魂的听者。无灵魂的音乐则会招来一大堆心灵空洞的“苍蝇”。

陈其钢与张艺谋讨论《大红灯笼高高挂》的音乐 书中插图

陈其钢与张艺谋讨论《大红灯笼高高挂》的音乐 书中插图

上书房:您曾说:“伟大的作曲家不太可能是高高兴兴的人。”这是一种宿命或是“职业病”吗?当下的年轻人喜欢说:做人,最重要就是开心。追求开心是不是就很难成为伟大的作曲家?

陈其钢:活得开心是人的本能,天经地义。但活得开心与创作一首优质作品是不同维度的两件事。我之所以说伟大的作曲家很少是高高兴兴的人,一方面是观察过去伟大作曲家的生活与性格得出的结论,另一方面也是根据我自己的性格和心态做的概括,不一定有代表性。

作曲家的职责是生产优秀的作品,如果不能深入人性的幽暗处和生命的各个角落,优秀就无从谈起。我认为,人生无论如何快乐、如何成功,结局都是悲剧性的。人生的绝大多数时光都生活在烦恼与抗争之中。所以世界上绝大多数音乐作品,都是从困境和忧郁中结晶出的美。

2008年7月28日,陈其钢与刘欢在工作室 书中插图

2008年7月28日,陈其钢与刘欢在工作室 书中插图

向生活本身学习

上书房:除了创作古典音乐,您还写过一首家喻户晓的流行歌曲——《我和你》。作为2008年北京奥运会开幕式音乐总监,您收获了全世界的目光。用现在的话来说,就是您成功“破圈”了。但“破圈”之后您却“急于回到内心世界里”,为什么?

陈其纲:《我和你》这首歌曲表达的是我的梦想。真正的艺术家,灵魂首先是人性的,其次才是文化的。什么时候能用人类共同体的眼光看待世界,世界才会和平。

我是一个体制外的作曲家,本职工作是作曲,不会因为奥运会开幕式的成果而升官发财,但奥运的平台不经意间让我在更高的地方看世界,打开了自己的视野,让我骤然领悟到过去在一个小圈子中自得其乐的危险。严肃音乐工作者们给自己画了个圈,我们往往在圈子里谈成就、论高低。而圈子其实是一种自我保护和自给自足,身在其中甚至会有引领世界的幻觉。而奥运让我看到了更大的圈,让我从更广的层面看待音乐文化。

如今回忆奥运创意的点点滴滴恍若隔世,经过那番大起大落,以及之后的光环与奖励,让我深感回到自己内心世界的紧迫性。

上书房:世界变化的速度超过我们的想象,您认为古典音乐在未来有哪些存在的意义与价值,如何吸引下一代年轻人?

陈其钢:世界上的事物只要存在一天就有一天的价值,有时对很多人有价值,有时仅对很少人有价值。我并不想评价价值的标准,只想说,只要存在必有价值。一旦失去价值,就会自行消失。今天的古典音乐是小众艺术,但无论是过去还是现在,始终有人热爱,尽管小众,也不必担心它的继续存在。

既然命运将我推到了这个领域,而且已经经历了一生,我已别无选择,也无意抗争。至于年轻人,无须为他们担心,他们代表的是将来,将来如何不可预料。

上书房:您在书中详细记录了您患病后的点滴回忆与感悟,您说:“在病中唯一能做的就是思考与阅读,向生活本身学习。”您如今依然在与疾病相处,最近有哪些心得?

陈其钢:一切痛苦在过去之后,都会变成财富,我不会回避,同时也想看看自己承受痛苦和摆脱痛苦的能力。

正是因为身体常年超负荷运转,生病了,我才不得不停下工作来写作,思考我这些年到底是怎么过来的。人总是要与疾病相处的,不是身体的,就是精神的、心理的,可以说我的整本自述都是与疾病相处产生的动力和心得。回忆自己几十年的历程,前方似乎总是雾漫漫、看不清,摸索着向前,走一点就多看到一点,如今看清了,惊回首,又是雾漫漫。

上书房:在人生的“下一个乐章”里,您会写些什么?

陈其钢:方方面面的诉求很多,但我决定不给自己压力,随心所欲,随遇而安。最主要的是修炼意志,休养生息,享受生活本身和友情带来的难得的愉悦。

题图为今年9月23日,陈其钢在上音歌剧院与观众见面

我也说两句

我也说两句