会议在上海市南洋模范中学举行

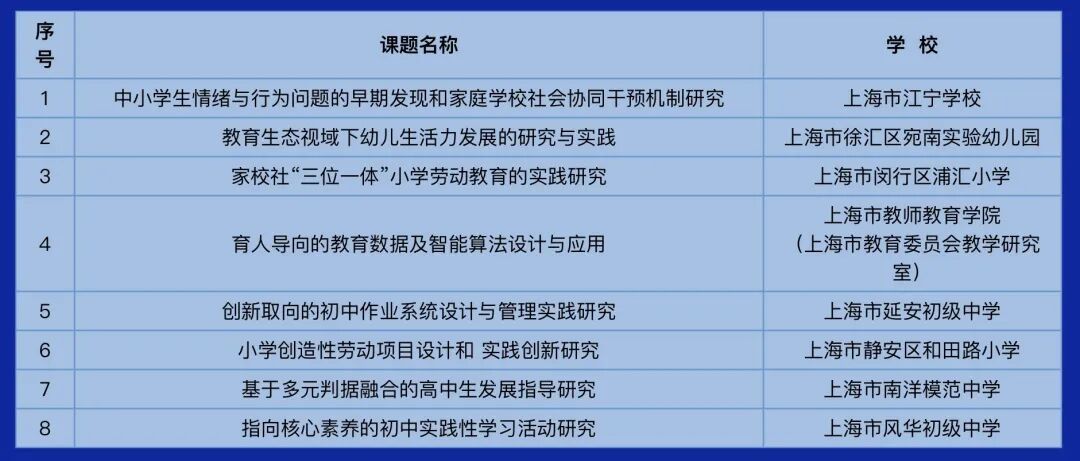

会上,上海市中小学幼儿教师奖励基金会原理事长史国明宣读《关于公布2021年教育科研规划课题结题成果鉴定结果的通知》。上海市教育学会与上海市中小学幼儿教师奖励基金会组织专家对31个课题进行集中鉴定验收,确定上海市江宁学校“中小学情绪与行为问题的早期发现和家庭学校社会协同干预机制研究”等8项课题成果获优秀(完整优秀课题成果名单见下图)。上海市教育学会会长尹后庆、副会长苏忱颁发优秀课题成果证书。

四位优秀成果课题组负责人分享了探索经验与实践成果——

上海市风华初级中学“指向核心素养的初中实践性学习活动研究”课题组,针对初中学科教学中知识学习和素养培育脱节等问题,探索核心素养培育的有效路径。校长、课题组负责人堵琳琳介绍,学校建立起学科实践性学习活动体系,每学期推出12—18个实践性学习活动供全体学生依据能力起点个性化选择;从优秀课堂案例中提炼学科实践性活动设计要素,并转化为实践性学习活动实施流程;从学生视角,构建“八步实践性学习活动流程”,引导学生“做中学、用中学、创中学”;构建数字化导引平台,为教与学提供技术支持;设立增值性评价指标,推动素养培育。下一步,学校将创设学科实践性学习活动智能体,并以分析思维和创意表达为突破口优化增值性评价方式和内容。

由上海市教师教育学院(上海市教育委员会教学研究室)教研员、特级教师张汶领衔的“育人导向的教育数据及智能算法设计与应用”课题组,关注人工智能时代教育领域的数据和算法难题,探索构建教育主导的教育数据机制、教育算法,并形成实践案例。课题组提出,应改变“技术赋能教育”的单向模式,实现“教育与技术双向赋能”,突显教育教学专家团队作为数据设计主体的重要性。课题组构建教研业务数据化的七步流程,建立起一整套基于课程标准的学科字典基本规范,构建教育算法设计的基本规范,推出《上海市教委教研室智能算法设计说明模板》,并基于“三个助手”师生应用数据开展算法实践。

上海市浦东教育发展研究院原院长、上海市教育学会特聘学术专家顾志跃在点评中肯定了各课题组的科研水平与探索前瞻性。他谈到,和田路小学以劳动教育赋能创造教育的探索颇具创新性;风华初级中学的探索体现了从“以教为中心”到“以学为中心”的教育逻辑变革;江宁学校的研究探索提醒人们,不仅要关注学生智能的发展,情感能力的发展同样重要;上海市教师教育学院的课题展现出在人工智能迅猛发展的当下,教育人必须进行的冷静思考。

上海市教科院普通教育研究所所长、上海市教育学会教育科研专委会主任徐士强回顾了2021年以来立项的教育科研规划课题的共性核心方向:技术融合、素养培育、协同育人、跨学科与学段衔接。他介绍,今年拟立项的课题更显体系化、前沿化,涵盖“增值评价体系”“数字素养标准”“拔尖创新人才早期培养”等方向。他还提出了未来选题方向建议,以“对标对表、立足实际、目标引领、问题驱动”为总策略,以学为中心、扎根实践实验、聚焦数智赋能。

会上,上海市教育学会会长尹后庆作“智能时代与实践取向的研究者”主旨报告。他提出,课改实践与智能时代的来临呼唤“专家型教师”的出现,也即教师应成为“实践取向的研究者”,此为提升教育质量的重要群体。他还提出了“实践取向的研究者”须具备的能力,及如何借助AI赋能教育教学——

一是研究学生的能力,在日常教学实践中理解人的学习是如何发生的,可借助AI精准研判学情;

二是学习设计的能力,即在充分理解学生的基础上进行高品质学习设计,推动学生开展深度学习,AI可支持教师从“经验设计”迈向“科学设计”,并创设沉浸式学习场景,增强学习趣味性和互动性;

三是学科研究的能力,对学科进行深度理解和把握,AI可为教师提供跨学科知识与前沿技术支持,构建学科知识图谱,可视化呈现核心概念与育人目标的关联。

“当教师进入‘专家型’教师的行列,就选择了一种以‘研究’为核心的专业生活,真正告别了机械执行外部教学任务的‘教书匠’发展模式,走上了自主探索的‘课程创造者’发展模式,从而成为一位‘实践取向研究者’。”尹后庆说道。

文字:袁曼舒

照片由上海市教育学会提供

编辑:王佳依

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________