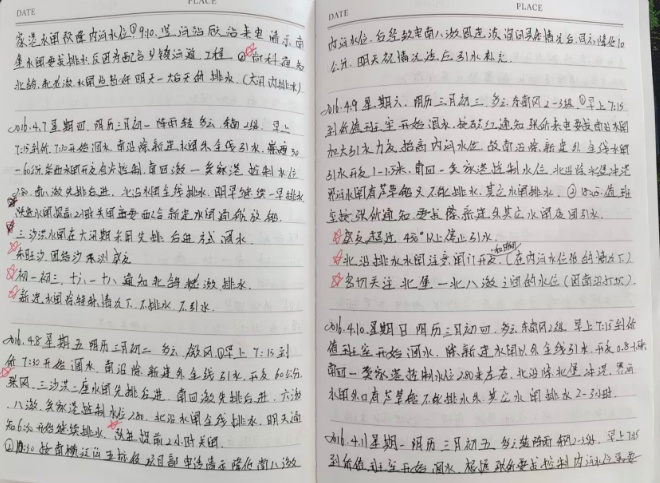

崇明因水而生,因水而兴。近年来,崇明以水为脉,全面推进生态小流域建设,从绿华镇发展“水上运动”促进乡村文旅,到新城公园净化水体、提升生物多样性,再到疏通断头河、开挖新河道,一步步构建起“水清岸绿、活水畅流”的生态画卷。 这一切离不开科学的水资源调度。崇明本岛拥有14262条内河河道,结合水闸与潮汐特点,形成了“南引北排、西水东调”的调度体系。水资源调度如同一场“水利交响乐”,调度人员像指挥家一样,调控水流蓄引排,应对干旱、洪涝和咸潮,满足农业、生活、生态等多方面用水需求。 在这背后,是众多水务工作者的默默付出,徐凯就是其中之一,他的故事是治水路上钻研与坚守的缩影。 “门外汉”的硬核转身 徐凯,1981年生于崇明,1999年参军,2001年退役后进入崇明水务系统,从此与水闸、海塘结下不解之缘。他先后在黄瓜沙堤防管理分站、老滧港北水闸、庙港河北水闸等基层岗位工作,积累了丰富经验。2016年调至区海塘管理所,开始负责全岛水资源调度、水闸运维等核心业务。 采访当天,在区海塘所的水闸调度室,记者见到了徐凯。他个子不高,举止沉稳,言谈间透着一种踏实与专注。面对实时跳动着水闸数据的大屏幕,他熟练地介绍:“今天开了10个水闸引水,潮位4045米,开度0.5米。”他一边指向屏幕,一边向记者解释,“长江潮位高于内河,就可以引水;潮位低了,就要排水。我们每天的工作,就是维持这个水循环。” 然而,这位如今的“行家”也曾是“门外汉”。面对专业性强、责任重大的调度工作,非科班出身的徐凯凭着一股钻劲迎难而上。他的学习方法很“土”——写日记。从接触水资源调度工作的第一天起,徐凯便养成了这个习惯。天气状况、水位变化、调度时间……他都一一记录下来。日复一日,这些看似琐碎的笔记,逐渐串联成宝贵的经验网络,让他摸索出“在什么天气下,该如何调度水闸”的规律。 光有日记还不够,徐凯还做了一件在旁人看来颇为“执拗”的事——手绘崇明水系图。他对照水系图,将全岛14262条河道、25座水闸的位置与流向逐一标注、连线。这张手绘图,不仅成为他脑海中水网布局的具象投射,也成了他日后精准调度的重要依据。 就这样,白天跑现场,晚上啃书本,徐凯靠着自己的韧劲,将崇明岛复杂的水系脉络、水闸特性、潮汐规律摸得一清二楚,从“门外汉”逐渐成长为同事眼中公认的“土专家”。 护航农业产业,让水“流得进、用得上” 崇明是上海的“米袋子”和“菜篮子”,农业生产是重中之重,而水资源调度是保障农业生产的重要举措。崇明全岛共25座水闸,南沿14座水闸引水,北沿11座水闸排水,并以6月至9月“两引两排”与10月至次年5月“一引一排”的循环模式,为崇明本岛注入源源不断的动力。 然而,水流到了田间地头,有时仍会遇到“最后一公里”的难题。港沿镇一家养殖合作社位于水系末端,靠近排水闸,每次排水时河道水位下降,取水十分困难。 了解情况后,徐凯主动向合作社解释水闸引排时间,帮他们估算水流到达时间,并留下自己的手机号码承诺:“我这边能看到全区水位,你取不到水,直接问我。” 今年3月是清水蟹放苗季,该合作社负责人打来电话,说一直取不到水。徐凯在指挥大屏前反复调试水位,从2.82米逐步提高到2.85米,并通过电话实时确认,最终锁定2.85米为该区域的有效取水线。 从此,曾经的“投诉户”成了徐凯的“老朋友”。每到用水关键期,养殖户都会提前联系他,请求引取洁净长江水,而徐凯也总会尽力协调,护航蟹苗安然入塘。 徐凯用自己的专业、耐心与担当,让滋养崇明大地的长江水“流得进”更能“用得上”,不仅润泽了万亩良田,也温暖了农户的心田。 保障民生:咸潮突袭,他与时间“抢水” 咸潮,是一种“海水倒灌”的自然现象。2022年8月,历史罕见的咸潮席卷全岛。徐凯告诉记者,通常咸潮由东海涌入,自东向西规律推进。然而此次,受风力、潮汐与上游来水量叠加影响,形成了咸潮“北沿上溯”现象。 所谓“北沿上溯”,即北支咸潮倒灌至南支,与从东部长驱直入的南支咸潮“会师”,最终形成了“全岛包围”之势,最严重时内河水位一度跌至2.58米,农业用水告急、水库供水紧张,全岛水资源形势严峻。 “河里没水,那时候是真着急。”徐凯回忆。 据了解,咸潮并非无规律性,而是在涨潮过程中可能会出现短暂的一波“淡水窗口期”。为捕捉这些转瞬即逝的机会,徐凯带领团队24小时值守,每10分钟采样化验一次,确保在盐度达标的第一时间开闸引水。 “当时全岛14座引水水闸11座都没有引水机会,只有崇西、新建、庙港这三座尚存‘一线生机’。”徐凯说,“每当检测盐度达标,无论窗口期只有5分钟还是10分钟,我们会立即下达指令,开启闸门,将宝贵的淡水‘抢’进内河,支撑全岛基本供水需求。” 在此期间,徐凯和团队依据经验,总结出“大汛期潮大易推咸,小汛期潮小机会现”的规律。在小汛期来临前后加强监测与调度力度,逐步恢复内河水资源,整个过程持续一个多月,期间他和团队增加检测频率,确保每个可能的淡水机会都被及时发现和利用。凭借这种“蚂蚁搬家”式的执着,引入了1300多万立方米的水,他们硬是将内河水位从危及线下的2.58米,一寸一寸地抬升回了2.8米。“能抢一分钟是一分钟,能引一方水是一方水。”徐凯回忆说。 创新机制,确保“活水畅流” 如果把河道比作崇明的“血管”,那么水流则是崇明的“血液”。崇明岛是否生机勃勃,关键在于“血液”是否“活”了起来。面对岛内水系纵横、地势高低不一的现实,尤其是遍布各乡镇的“毛细血管”——镇村级河道,如何利用现有水利设施推动全域水流起来,成为徐凯不断探索的方向。 为此,徐凯围绕崇明水情特点,创新出一系列水情调度机制,例如:针对北部沿线易受排水影响的特点,创新“北沿错时”调水机制,打破了“一刀切”调度模式,错开农业用水高峰排水,实现水体有序流动与高效置换;针对汛期雨水多的特点,创新“大汛雨日”调水机制,巧妙借助汛期雨水资源,在雨天无需取水时加大引排力度,实现“准大调水”,既保证不影响取水,又大幅度地置换了内河水体;在夏季高温蓝藻多发时,创新“两引两排”活水机制,通过每日两次引水、两次排水,增强水体流动与富氧,有效抑制蓝藻滋生,保障农业与生态双重需求。这套机制的实施,使崇明本岛河网流速明显加快,自净能力持续提升,水体清洁度显著改善。 “水是活的,它有生命,有脾气。我们的工作,就是读懂它、尊重它、引导它。”徐凯说。他们的工作可以用“轻工重责”来概括,活不重,但责任却十分重大。徐凯用日复一日的坚守与创新,默默守护着崇明这片生态绿洲的岁月静好,水韵长流……