11月3日,“拥抱变革 向新而行”上海新闻界庆祝第26个中国记者节交流会上,闵行区融媒体中心记者宿铭珊作为16个区级融媒体中心的代表、上海市第十二届“好记者讲好故事”的优秀选手,以《一支笔,能改变什么?》为主题进行演讲,介绍自己作为记者和区政协委员两重身份在呼吁民声上所做的努力,以及闵行区融媒体中心在主流媒体系统性变革中的持续探索。

在我的故事里,一支笔,是守护高龄独居老人的支点,是解开校门口交通拥堵的钥匙,更是架起百姓对话民主的桥梁。大家好,我是闵行区融媒体中心记者宿铭珊,同时也是一名政协委员。今天,我想和大家分享,如何用一支笔撬动社会的改变。

2021年冬天,寒潮来袭,独居老人安全过冬成为我最关注的事儿。在89岁的苏爷爷的家里,他跟我讲述了一个惊险的经历:一次,他吃药时胶囊卡在嗓子里,人一下子摔倒,晕了过去,醒来发现头上流了好多血。他说得轻描淡写,我听得心惊肉跳。在这座繁华都市里,还有多少这样的老人——他们像孤岛般漂浮在岁月里,当意外来临时,可能连求救的信号都来不及发出。

我深知,在提笔记录之外,我们必须更进一步。我带着老人们的焦虑、不安和需求,一次次走进职能部门。一位调研员疑惑地问我,“年轻人为何如此执着于养老?”我说,我想起家中的长辈,更想起每个人终将面对的银发岁月——今天我们为老人架起的安全网,何尝不是在为未来的自己铺路?

不久后,我收到回复:我的建议全部采纳!那年冬天,闵行高龄独居老人实现了“底数清、情况明、有人管”。我深深体会到:记者的笔,从来不只是记录工具,更是能转化为守护生命的力量。

2024年秋天,跑了8年教育新闻的我,关注起校门口的交通拥堵。有位家长苦笑着对我说:“每天接送孩子,光是堵在校门口就不止1个小时,没办法,熬一熬,三年很快会过去的。”我不禁陷入沉思,如此普遍的民生难题,难道只能靠“熬”来解决吗?

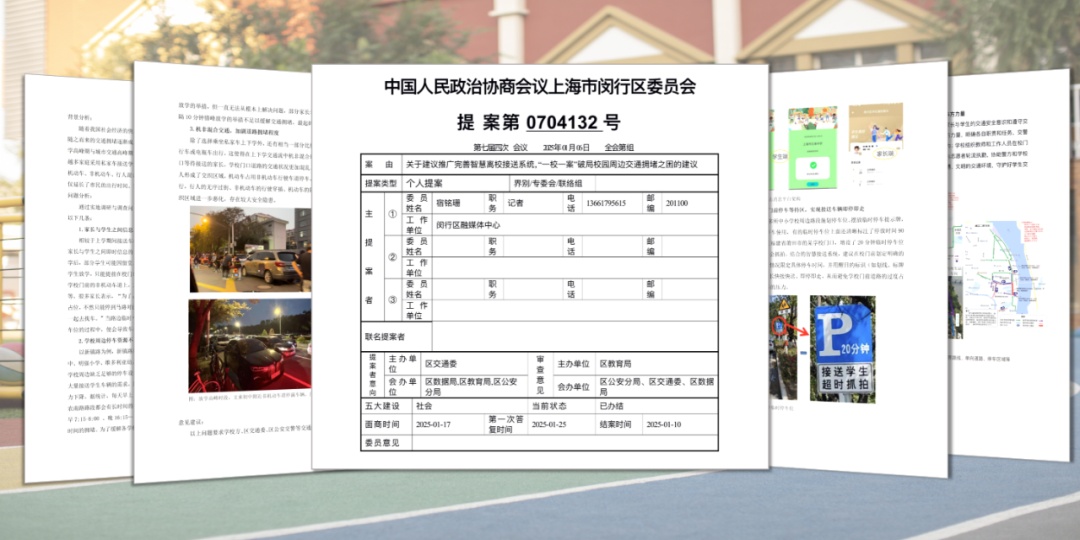

走访调研后,我提交了《“一校一案”破局校园周边交通拥堵之困》的提案,这份提案也推动了一次大规模协同作战。

我和教育局、交通委、公安分局、数据局的负责人一起,蹲在学校门口数车流,听学校代表、家长代表说需求。我们推动诞生了上海首个学生定制公交的“月票”服务、闵行首个党群服务中心的学生接送服务……我们还将碰撞出的金点子形成了系列报道,推广出去。对比之前,部分学校路段拥堵指数降低了50%以上。

如果说解决具体难题是“破局”,那么我接下来的探索,则是在寻找社会治理“通途”。今年4月,上海首档由政协与区媒深度联动的新闻栏目——“委员说”孕育而生,我们邀请了数十位政协委员成为“记者”,通过2分钟左右的短视频,让建言献策从纸面落到耳边,让全过程人民民主在数字时代实现可视化、可参与、可反馈。真正的民主,不该是少数人的“独角戏”,而应是千万人的“大合唱”。

我的故事,其实只是众多区媒记者奔走在一线的缩影。我们手中的这一支支笔,正是因为被置于区媒这片创新的沃土之上,才拥有了改变的力量。在这里,个人的洞察能迅速转化为集体的行动,我们还携手策划“民情直通车”,让媒体的舆论监督成为连接人民与政府最坚实的桥梁;我们主动构建起 “新闻+政务、服务、商务”的融合生态,让冰冷的屏幕那端,传来触手可及的民生温度。

正是这支“源于个体、成就于集体”的千钧之笔,让我们每个人的故事,最终汇聚为“我与上海共成长”的宏大叙事。我们是记录者,更是亲历者,我们用报道与这座城市深情对话,而这座城市,也因我们笔下的故事而更具温度。愿我们并肩前行,共同执笔,续写未来。