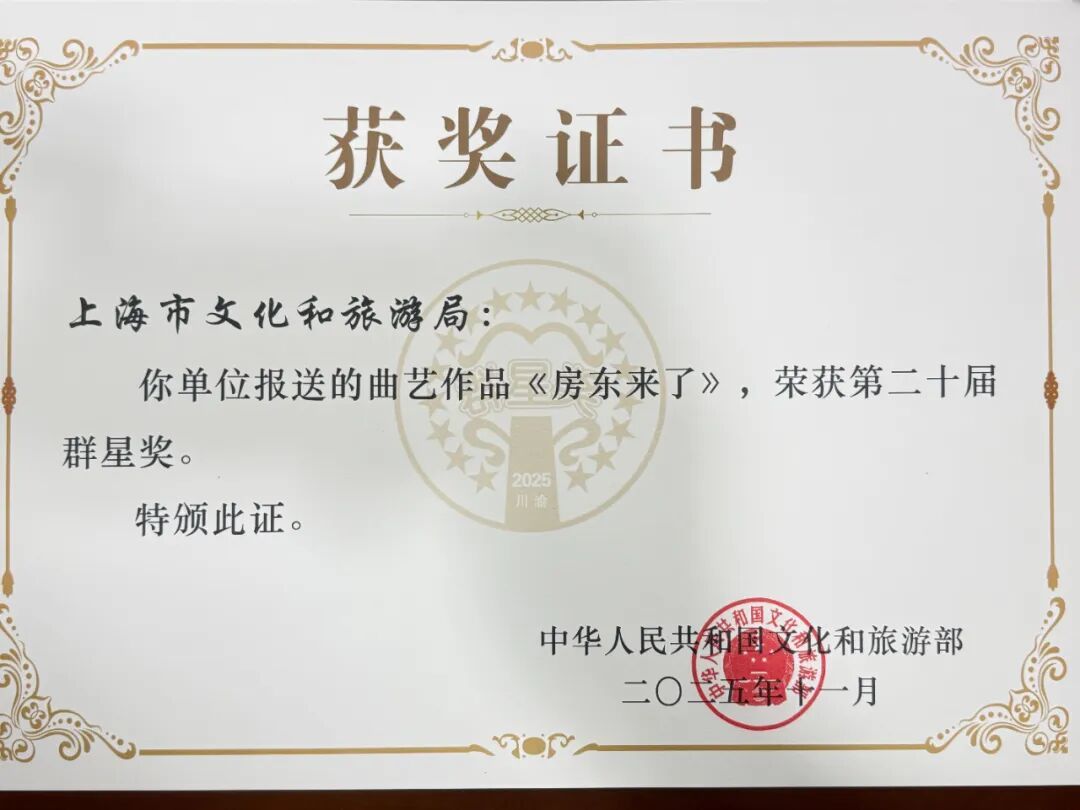

11月4日,当获奖名单公布,这支来自上海奉贤,由沈玉琴、卫继红、陈海红、钱福弟、杨芳、曹天一、钱国妹、应佳珈等本土群文骨干和爱好者组成的“临时团队”沸腾了——她们实现了奉贤在国家群文最高奖“群星奖”上零的突破。 从社区工作的日常见闻,到国家级舞台的璀璨星光;从最初“玩玩看”的心态,到最终代表上海斩获殊荣,《房东来了》的历程,不仅是一部作品的成长史,更是一幅展现传统非遗当代生命力、地域文化融合创新以及群众文艺深厚根基的生动画卷。

“群星奖”与文华奖齐名,是我国群众文艺领域唯一的国家级政府奖,每三年一届,竞争异常激烈。据官方数据,本届群星奖共收到5039个作品(团队)参选,174个入围终评,参与创作及演出人员约29.5万人,最终仅产生60个获奖作品(团队)。在本届上海市入选终评的9个作品中,奉贤区文化馆与青村镇社区党群服务中心联合创排的《房东来了》,作为两个曲艺作品之一,在强手如林的竞争中成功突围,成为本届唯一夺得曲艺类“群星奖”的上海作品。

“这是里程碑式的激励!”此次获奖的《房东来了》,是上海市入围作品中唯一一个由全员奉贤本土群文骨干原创并表演的作品。主演沈玉琴、卫继红、陈海红均是奉贤群文工作一线的中坚力量。从区、市到国家的三级遴选,一路过关斩将,其“首次入围即摘冠”的成绩,无疑是对奉贤群众文化创作质量与创新活力的最高肯定。

《房东来了》的故事并不复杂:三位来沪打工的姑娘租住在奉贤,因做直播产生噪音,被房东“老樊爷叔”上门问责并欲收回房屋。冲突之际,房东发现姑娘们创业的艰辛与不易,恻隐之心油然而生,转而利用自己广播电台退休的专业背景,帮助她们改善直播技能,最终实现了互助共赢的温暖结局。

“这个素材来源于我以前工作过的社区。”《房东来了》的作者兼演员、奉贤区戏剧曲艺家协会副主席沈玉琴坦言。在日常走访和排查群租的过程中,她目睹了太多外来务工者的生活状态。“这些真实的困境和人与人之间的理解包容,一直印在我的脑子里。”

正是这些浸润着生活原汁的素材,成为了创作最肥沃的土壤。沈玉琴思考,如何将社区里观察到的社会现象,甚至是有些“悲伤”的元素,转化为舞台上积极、温暖且具有艺术感染力的作品。

锣鼓书,流行于奉贤、浦东一带的传统曲艺,旧称“太保书”,源于道教仪式,以自击锣鼓、唱表说书为特点,是珍贵的非物质文化遗产。然而,传统的锣鼓书表演多以单人或双人为主。

“我们看到现在的锣鼓书,普遍是一个人或者一男一女的形式在舞台上比较多。我们也想创新,能不能来个三个人的?”沈玉琴和团队萌生了大胆的想法。她们希望打造一种属于奉贤的锣鼓书特色,“跟人家其他区县的不一样”。最终,她与卫继红、陈海红组成了这个创新的“三人组合”。

这一想法得到了作品导演兼作曲、奉贤区戏剧曲艺家协会名誉主席徐思燕的支持。“我们从创作初期到最终呈现,始终把握两点:一是保存锣鼓书的非遗特点,二是展示作品内涵与时代的结合。”徐思燕介绍,团队在恪守锣鼓书唱念本真的基础上,进行了多重创新:在方言演绎中融入奉贤东乡话,强化地域特色;在音乐设计上,巧妙吸收了苏州评弹《乱鸡啼》的曲调格式,丰富了唱腔的层次感和表现力;在内容表达上,紧跟时代,聚焦“直播”等新兴业态,展现新时代的城市风貌和人际关系。

“一开始作品元素比较散,经过6轮35次修改,最终聚焦‘直播’这一个点,让故事更集中,矛盾更突出,张力更强。”沈玉琴补充道。为了让“老樊爷叔”帮助租客的行为更具说服力,团队特意为其设定了“广播电台退休”的专业背景。这种对细节的反复打磨,使得作品既保留了传统曲艺的韵味,又充满了现代审美趣味。

光环背后,是团队成员们难以想象的付出与坚持。这支“临时团队”的成员,并非全都是专业院团演员。“其实当初这个节目也是临时凑起来。陈海红老师以前是没有多少舞台基础,沈玉琴老师是以编剧为主,卫继红老师是一直以演沪剧为主的。”这样背景各异的三个人,要完美呈现“三合为一”的舞台,就要练到“三人要变成一个人,直到每一句话的叠加,不差一丝一毫。”

陈海红,在剧中饰演一位租客,原本是一名探店博主,也是个名副其实的“锣鼓书新人”。“我要退出的,我干不了,我觉得自己一直在拖后腿。”回忆起初入团队时的挣扎,陈海红记忆犹新。巨大的压力让她数次想要放弃,“晚上回去就想,明天去说我不干了”。但每到第二天,看到团队所有人的重视和努力,她又无法开口。“不管我做得好不好,我一定要努力。”她利用自己过去做直播的经验,努力揣摩角色,和搭档沈玉琴反复磨合快口段落,直到“像一个人说的一样”。

“我是沪剧演员,通常是演小姑娘,甚至是小孩。这一次我是扮演了‘房东爷叔’这么一个角色,这首先就是一个突破。”卫继红坦言,从沪剧花旦到曲艺爷叔的转型“真的非常难”,“从讲话语气包括形态都要变。最初的时候,导演一直说你这是在表演,我真的尝试了很久。”

身体的挑战同样严峻。为了在舞台上呈现最佳视觉效果,需要弥补演员之间的身高差,沈玉琴和卫继红不得不穿着极高的高跟鞋长时间排练。“排练的时候也很痛苦,站久了非常累。”沈玉琴自己更是长期受腰椎间盘突出和腰椎滑脱的困扰,“不能久坐,也不能久站”,每次排练都必须带一把椅子放在旁边,随时休息缓解疼痛。“想一想当时那么苦,真不知道怎么撑下来的。”她感慨道。

这种高标准的艺术追求也延伸至乐队。乐队主胡曹天一回忆道:“《房东来了》的排练过程令人非常难忘。照以前我们乐队是看谱伴奏的,这次我们徐导要求完全脱稿演奏,同时跟演员要有互动,在这以前我们从来没有过的。在台上同时还要跟演员有台词、有唱词,有点难度。”最终,乐队顶住了压力,“到最后我们呈现的过程还可以,没有拖剧组的后腿。”这支“临时团队”在专业的淬炼中,逐渐凝聚成了一个真正的艺术整体。

即便在赴重庆参赛前夕,团队也面临过是否更换更专业演员的犹豫。“我们心里其实也没底,我们三个人能不能代表奉贤,代表上海。”但奉贤区文化馆最终选择了信任与坚持,“馆里非常坚定,既然走到这一步了,我们不换,试试,努力一把。”这份信任,成为了团队破茧成蝶的最大动力。决赛当天,陈海红坦言:“我提着鼓棒就上去了,居然并不紧张,反而很放松。我心里面没有杂念,只记得导演说的,只要把我该说的话、我要叙述的话,认真地说出来,然后我就做到了。”

《房东来了》的成功,绝非孤例。它是奉贤区长期以来高度重视群众文化创作,系统性培育扶持的必然结果。

奉贤区文化馆原馆长、副研究馆员张逸介绍,奉贤的群文创作一直“抓得非常紧”,“常抓不懈”。区文化馆每年举办的“群文新人新作展评展演”,如同一个高效的孵化器,为优秀作品的涌现备好“粮草”,也为冲刺更高级别赛事储备力量。

《房东来了》正是这一机制的受益者。作品先后获得“上海群文创作孵化机制”等项目的专项扶持。作为联合创排单位,青村镇社区党群服务中心也为《房东来了》提供了坚实的地基。青村镇社区党群服务中心主任谢丽敏介绍,“青村镇始终大力支持群众文化创作,为《房东来了》的打磨与推广提供全方位保障。”

区、镇两级专门成立了《房东来了》专项保障小组,统筹负责作品全流程推进。除了全天候开放排练场地,保障团队制定了精细的排练计划,并多次邀请各级专家把脉,召开研讨会,聚焦“时代发展与人情冷暖”主题,对曲本进行深入讨论,突出锣鼓书自击锣鼓,唱表说书特点的同时,优化矛盾冲突的作品艺术张力及现实意义,彰显群文创作生命力。

奉贤区文化馆副馆长徐芝全程参与了作品的打磨过程,“从2024年9月开始,我们就进入封闭式训练,密度非常高,强度非常大。”她动情地说,“可能在老师们口中,觉得她们自己是草根演员,但在我们的心目中,她们是最专业、最拼的。”

同时,团队坚持“以演备赛,以赛育人”。赛前,《房东来了》依托上海市优秀群众文艺作品巡演、奉贤区“相约滨海之夏”等文化惠民平台,累计演出了60场。这不仅磨砺了作品,积累了舞台经验,更让群众在家门口就感受到了优秀群文作品的魅力。此外,团队还积极参与“小小曲艺家”少儿曲艺夏令营等青少年导赏活动,致力于扩大受众基础,为非遗传承打造年轻化的“蓄水池”。

奉贤锣鼓书《房东来了》的获奖,是一个高光时刻,更是一个新的起点。它以最质朴的“群众演、演群众”的方式,印证了“有努力就有成果”的朴素真理,展现了奉贤群文骨干所蕴含的巨大能量。

它用一方舞台,折射出大时代的脉动:传统非遗如何在守正创新中焕发新生;海纳百川的城市精神如何具体而微地体现在日常人际互动中;群众文艺如何深刻扎根于生活沃土,与百姓悲欢同频共振。

奉贤区文化馆表示,将以此次获奖为动力,继续立足区域特色,努力打造一批具有“贤美文化”和江南文化特色的新时代群众文化精品,依托“群文四季歌”等品牌活动,鼓励创作者深入生活、服务人民,创作出更多“有筋骨、有温度、接地气、聚人气、扬正气”的优秀作品。

一曲由三位女性奏响的锣鼓书,唱响的不仅是三位租客与一位房东的故事,更是一座城市的温度、一种文化的传承与一群普通人追逐梦想的执着与光亮。这星光,源于田野,也必将照亮更广阔的田野。

编辑:何琪

• end •

往期精彩回顾

区领导调研区房管局

区领导调研商业楼宇去化和特色楼宇推进情况

巅峰对决,声动未来!2025上海湾音乐会暨大学生好声音PK赛圆满落幕!

浓烟中逆行,民警背负瘫痪老人穿越火场护平安

奉贤区“沪惠保”补贴申领答疑!“贤小融”带你一次性解决高频问题