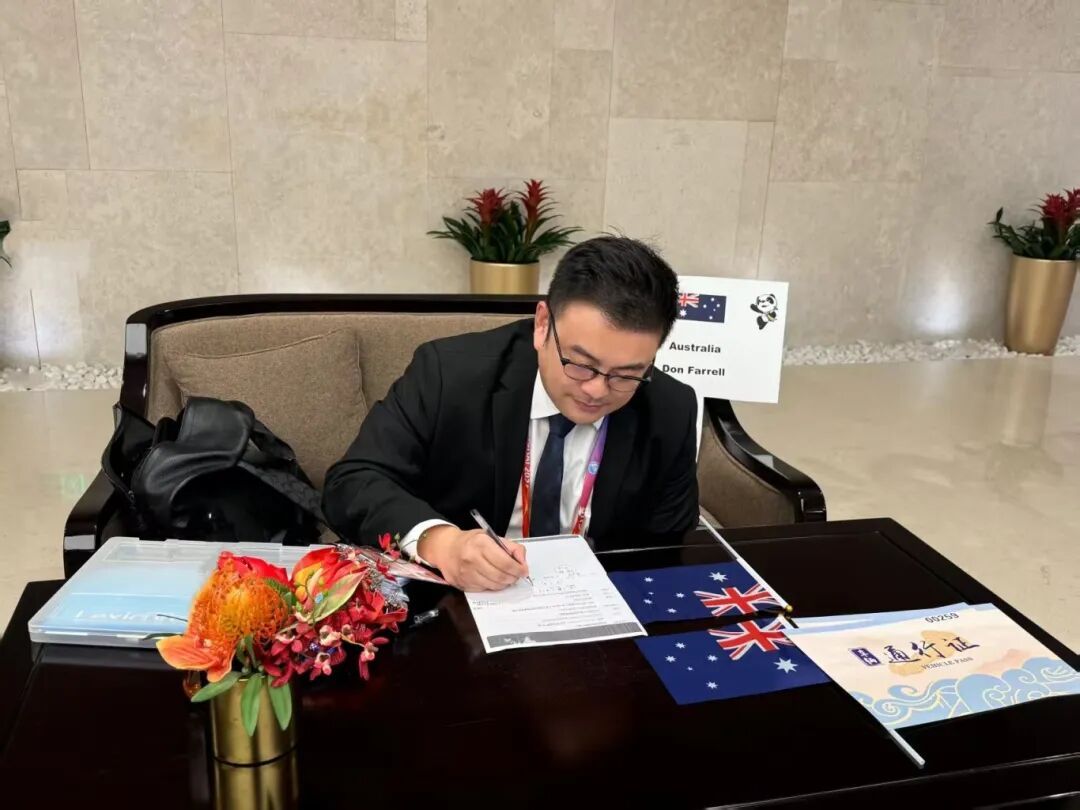

我是第八届进博会商务外事联络官邱嘉雷,今年也是我第四次参加进博外事接待工作。有幸三年成为进博外事联络官中的一员,在虹口分团这个温暖的集体里,为一场场国际盛会贡献自己微薄却热忱的力量。现在回想起来,心里依然满满都是沉甸甸的责任感和说不尽的荣幸。 我的角色,简单说,就是一座“会走路的桥”。一头连着远道而来的外国政要和企业代表,另一头连着进博舞台、连着上海、连着中国。翻译、协调、接待、招商……身份在变,但初心不变——那就是把“外事无小事”这五个字,实实在在地刻进每一个细节里。 我负责的是指定代表团的全程接待。从他们还没踏上上海的土地开始,我的工作就启动了:航班几点到?住哪儿合适?有什么特殊习俗或禁忌?……这些信息一点一滴汇聚成我手中的“联络图”。为了做到心中有数,我总会提前做足功课,上网查资料、读报告,把对方国家的文化背景、代表成员的履历爱好都摸个门儿清。这样,不管是写邮件还是面对面聊天,都能多一份从容,多一分默契。 说实话,这活儿真不轻松,特别考验人的统筹能力和临场反应。第二届进博会期间,我陪同的部长行程排得密不透风,简直是以分钟为单位运转。为了确保每个环节严丝合缝,我和团队伙伴几乎“长”在了动线上。那些天,每天能睡上三四个小时就算奢侈,可谁也没喊累——大家都憋着一股劲儿,要把虹口分团的精气神亮出来。 突发状况也是家常便饭。临时增加的重要会晤、天气原因导致的交通延误……每一个“意料之外”都在考验我们的应变能力。记得有一次,为了确保外宾按时抵达场馆,我们甚至签了免责协议,争分夺秒调整方案。那种紧张感,现在想起来手心还仿佛捏着把汗。 但正是在这样的高压下,我真正体会到:外事工作,既是学问,也是艺术。它藏在每一个细节里——比如留意到某位外宾的宗教信仰,悄悄为他调整菜单、安排合适的参访动线。这些看似微小的举动,传递的是尊重与真诚。也正因为这份用心,我和不少外宾从陌生到熟悉,甚至结下了深厚的友谊。 当然,这一切都不是我一个人能完成的。在虹口分团,我们以小组为单位并肩作战。我和我的搭档,还有亚洲组的小伙伴们,就像一家人——谁有困难搭把手,谁有任务一起扛。那种“一群人、一条心、一件事”的劲头,大概就是“进博精神”最真实的模样吧。 这段经历也让我有机会把上海、把虹口、把北外滩介绍给世界。每当听到外国嘉宾由衷赞叹“上海太令人震撼了”,或者主动询问起北外滩的规划前景、表达合作意愿时,我心里那份作为上海一份子、作为虹口外事人的自豪感,就特别真切。 三届进博,像一所大学,教会我的不仅是专业和细致,更让我亲身感受到国家对外开放的脉搏。这份使命感,早已悄悄融进我的血液。未来,我还会带着这份“进博烙印”,继续在我热爱的外事路上走下去,为更多中外交流的故事,写下属于我们虹口分团的温暖注脚。 图片:受访者 编辑:殷建华