把一座核反应堆埋入沙漠地下,让它在常压高温中“自带干粮”运转,用中国自己的燃料、材料、设备和技术,让一种曾被搁置半个世纪的路线重新发光——这不是科幻,而是真实发生的工程现场。近日,中国科学院上海应用物理研究所(以下简称“上海应物所”)牵头的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆实现堆内钍铀转换并获得实验数据,成为目前世界唯一运行中的钍燃料熔盐堆,未来有望在内陆地区建成安全又高效的核能系统。

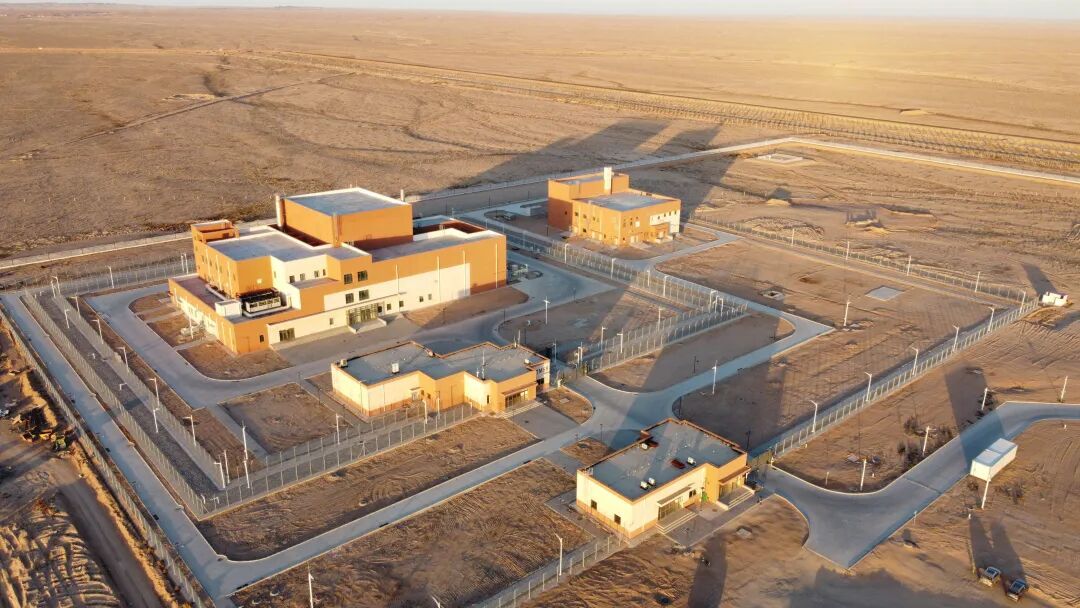

站在甘肃民勤的风与黄沙中,记者看到的不是一座孤立反应堆,而是一条动力前链:科学问题—材料突破—工程验证—安全体系—产业未来。

当上海科研力量与西部荒漠相连

当钍从“副产品”变为能源

当六年材料试验支撑一个新堆型

当科研人员在45℃钢结构间钻爬排堵……

一项来自美国橡树岭的遗梦

在中国 被点亮

01

“自带干粮”的反应堆

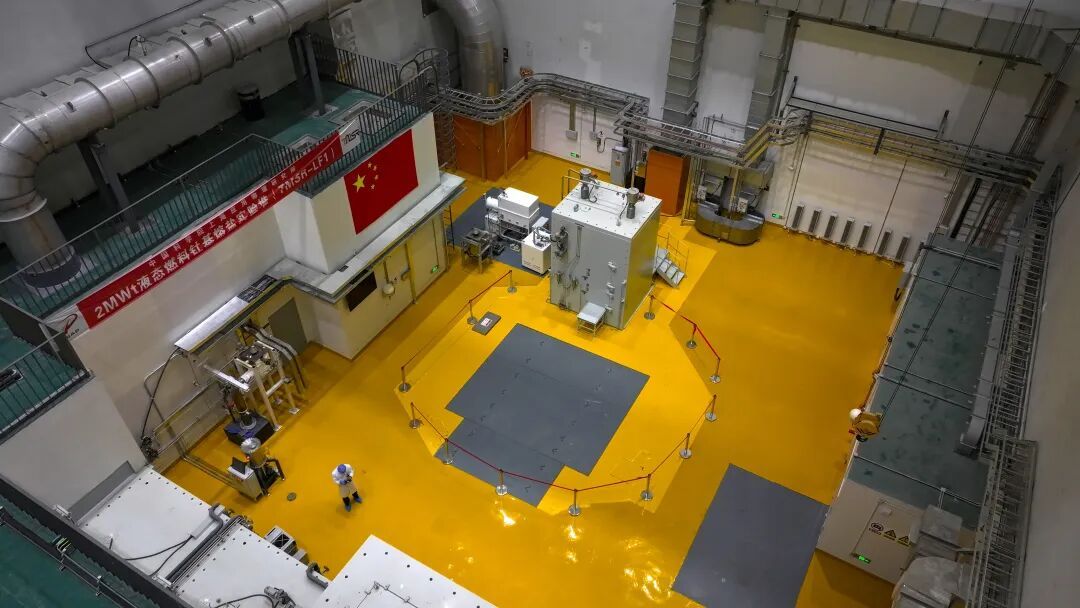

三年前,它被整体吊装落位,完成了全球首次整堆一体化吊装。“可以公路运输、原地落槽”,上海应物所党委书记、副所长李晴暖介绍,这不仅节约工期,也降低了复杂场地条件下的施工风险。

和外界想象的“高高伫立的核岛”不同,在民勤红沙岗镇上海应物所武威园区,熔盐堆静静运行于地下14米的灰色混凝土地板之下。三年前整体吊装一次落位,创下国际纪录。“这是国际上首次整体吊装堆本体,这种一体化设计既能公路运输,也能现场直接安装,大大降低成本和工期。”李晴暖说。

它不像传统核电站一样“离不开海边”。民勤离最近海岸线超过1300公里,却能承载核能装置,原因是它不“口渴”。它像一个缓慢而坚定的“能量胃”。一次投料可以运行约10年,中途只需按情况补少许钍或铀。

补充燃料的方式同样独特。“常规核电站更换燃料需揭盖操作,而熔盐堆只需将燃料制成‘胶囊’,在不停堆的情况下由管道精准投放入液态熔盐中,精度控制在1毫米之内。”李晴暖说,“我们已加注、取样了160多个‘胶囊’,至今零失误。这是我们年轻工作人员成百上千次训练的结果。当年,橡树岭经常卡在这个环节,每次都不得不停堆。”

熔盐堆的出现,为中国在核能技术上的“换道超车”打开了一个全新窗口。中国钍资源丰富,且常作为稀土开采的副产品,“开稀土送钍”,让钍燃料经济性更具优势。更重要的是,钍本身不能直接裂变,需要“中子照射生成铀233”,这套系统的设计不仅提高了能量利用率,也在放射性残留物控制上有更优表现,为“清洁能源”的实践路径提供了可能。

过去,技术基础不足,这条路被迫搁置;如今,熔盐堆重新出发——从“海边核电”走向“深入内陆的能源节点”。

这种技术路径,也承接了历史的重量。1971年,上海应物所建成熔盐(冷态)零功率堆,但迫于工业基础不足,技术被封存半世纪。“跨越50载的梦想正在延续”,科研人员的执念有迹可循:“这是美国曾放弃的路线,我们从零起步,现在成为全球唯一运行并实现钍入堆的实验堆。”

02

从零起步的技术考验:

国产化率超过90%

钍基熔盐堆的关键,藏在看不见的材料里。熔盐腐蚀性强,高温、高辐照、溶盐腐蚀、应力联合作用——这像用时间折磨金属的“极限修罗场”。

实验堆建成的背后,是一条高度自主可控的技术链条。

“材料是粮草。堆的跨越背后,是材料的支持。”上海应物所材料研究部主任黄鹤飞回忆,“项目一开始,很多核心材料在国内几乎是空白。”例如,用作结构材料的高温合金和用于中子慢化的核石墨,国内基础为“零”。

在专项推动下,科研团队联手金属研究所、山西煤化所等单位完成高温镍基合金GH3535和超细孔径核石墨材料从实验室样品到工业级量产的全过程,实现关键核心设备100%国产、实验堆整体国产化率超90%。

支撑这些材料实现入堆应用的,是一套极具挑战性的测试体系。在位于上海应物所嘉定园区的材料蠕变实验室,一项合金蠕变性能试验已持续运行超过56000小时,相当于连续6年无间断测试。“这样的数据让我们对未来30兆瓦、甚至百兆瓦级别的熔盐堆设计更有底气。”黄鹤飞说。

实验堆的建设调试过程,并非一路平坦。调试初期,一次突发的熔盐管道“冻堵”几乎阻断了燃料投放路径。面对室温超过45℃、通风条件受限的作业环境,上海应物所所长、TMSR团队带头人戴志敏殚精竭虑、沉着指挥,与科研人员一同坚守在温一线现场,日夜不休,以汗洗身用汗水和经验一点点排查堵点。

“进去一趟像在洗桑拿。”上海应物所熔盐化学工程技术部副主任汤睿回忆。他们通过对示踪放射性微粒的波动分析,结合X射线和数据建模,成功锁定堵点,最终解决问题。这段经历也成为团队积累“经验”的一次深刻实战,验证了系统在复杂工况下的可控性与韧性。

03

全球首堆的安全底气

所有核能路线都绕不开一个问题:安全吗?钍基熔盐堆的回答,来自物理和工程系统本身。

“熔盐堆被认为是第四代核能系统的典型堆型。”戴志敏介绍:“熔盐堆在高温、常压下运行,没有传统核电那样的高压风险。一旦温度异常升高,反应自然减缓甚至停止,不会产生堆芯熔毁。”

为了应对极端事故,系统还设置了“冷冻阀”等非能动安全措施。高温时阀门自动熔化,熔盐被引入预设的安全储罐,并迅速凝固成块,失去流动扩散的能力。2016年,美国《麻省理工科技评论》曾将其评为“失效安全”的核能技术,也就是说,出现任何事故时,熔盐堆都能自然停下来,不会造成放射性物质泄漏。

“我们在系统设计阶段就构建了包括环境影响评价、安全分析方法、核应急体系在内的全寿期评估体系。”夏晓彬介绍,这座实验堆也是我国《核安全法》布实施以来取得建造和运行许可证的第一座研究堆。

“熔盐堆是目前反应堆里最安全的堆型。”汤睿总结得简单直接。基于熔盐良好的放射性核素包容能力与地下结构的双重屏障,即使发生极端情况,也能实现风险可控、损害最小的目标。

15年前,我国钍基熔盐堆事业的开拓者、钍基熔盐堆先导专项负责人徐洪杰牵头规划了熔盐堆的“三步走”路线图,现在的2兆瓦实验堆只是第一步,下一步是建成30兆瓦研究堆、再建成百兆瓦示范堆,实现高效发电。

从科学验证迈向产业落地

从“可行”走向“可用”

这不是终点,而是起点

企业及专家观点不代表官方立场

作者:蓝悦

↓分享

↓点赞

↓在看