乡村要振兴,人才是关键。为高水平构建本市“百千万”乡村人才梯队,根据《上海市人才计划管理办法》,市农业农村委组织开展了东方英才计划乡村振兴领域人才选拔工作。自2023年项目启动以来,已累计选拔培养了多批立足乡土、奉献“三农”的杰出代表。

他们扎根在农业农村一线,是攻坚关键核心技术的科研先锋,是引领乡村产业发展的实干力量,是投身基层治理的智慧担当。他们用行动与才华,为上海探索城乡融合发展新路注入了强劲动能。

为集中展现他们的风采,发挥其示范引领作用,我们特开设本专栏,讲述他们深耕沃土、服务乡村的生动故事,分享他们的智慧与经验,弘扬新时代“新农人”的创新创业精神。期待通过他们的榜样力量,激励更多,并激励更多有志之士汇聚于此,共同为农业农村现代化事业贡献力量。

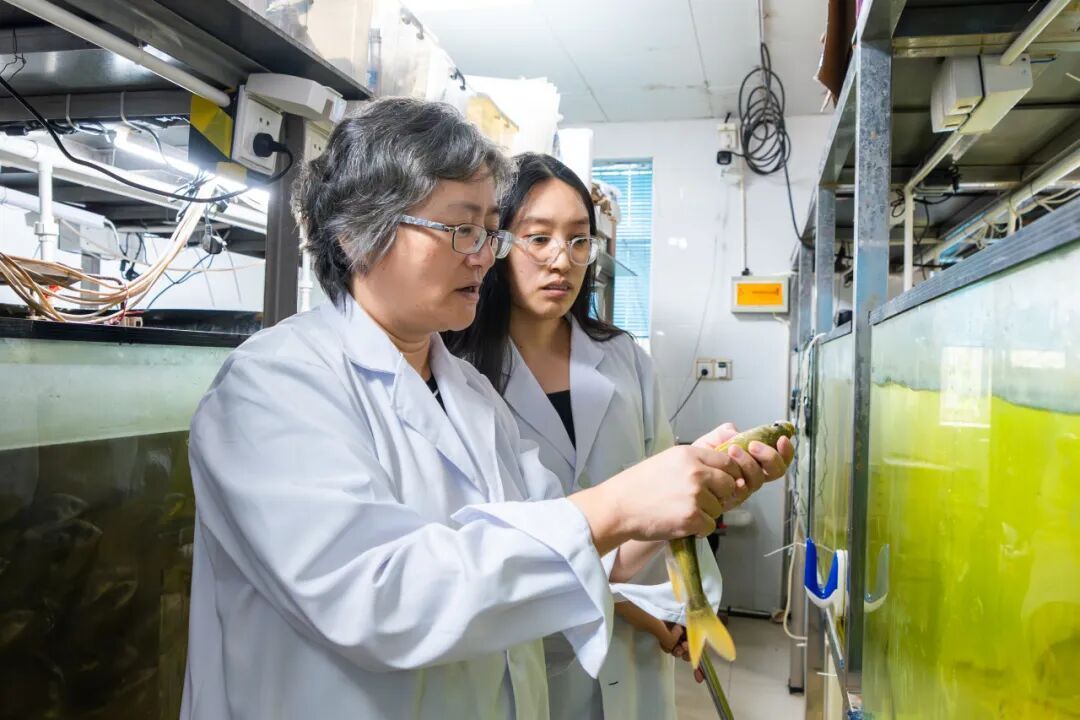

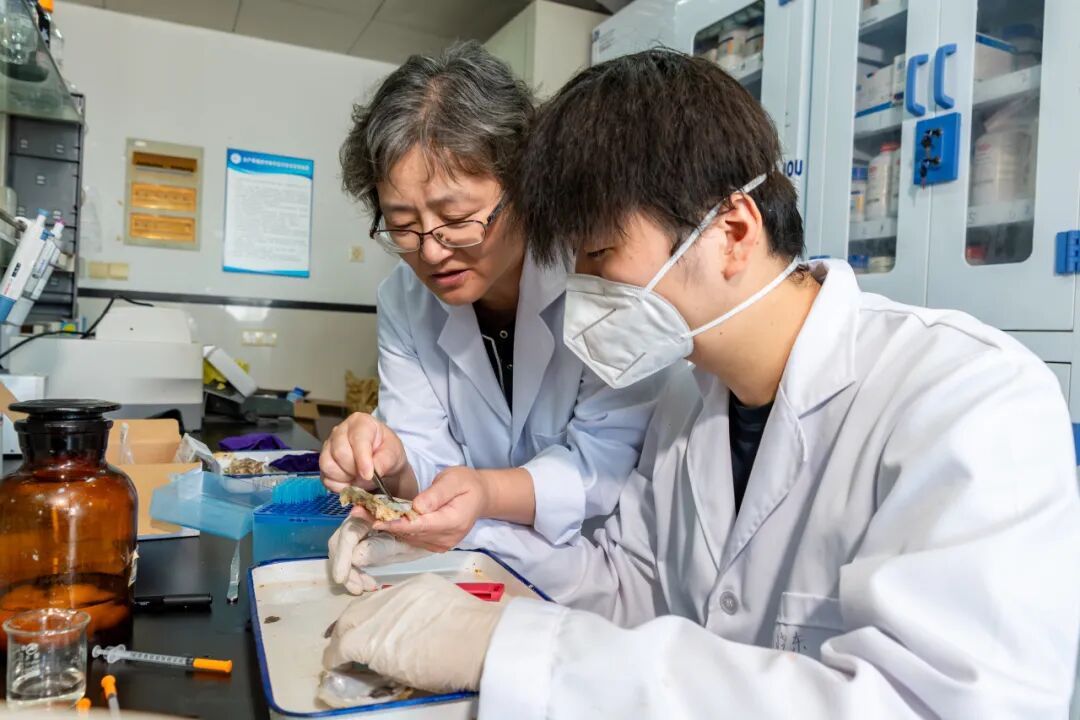

中国水产科学研究院东海水产研究所水产养殖技术研究室主任、研究员 来琦芳

在我国东北、华北、西北等地,分布着大片白茫茫的盐碱地,因不适宜农作物生长,被称为荒滩,长久以来困扰着我国农业的发展。中国水产科学研究院东海水产研究所水产养殖技术研究室主任、研究员来琦芳,深耕盐碱地水产养殖与渔业综合开发利用领域三十余载,开辟了我国内陆盐碱水养殖先河,她创建的“以渔降盐治碱”渔业综合利用新技术,为我国盐碱地开发利用提供新途径,2023和2024年被农业农村部列为主推技术。

在她的引领下,昔日荒置的盐碱水土,成为既可养鱼养虾又可种粮种菜的“鱼米绿洲”,成了农民增收的“聚宝盆”,为治理改造盐碱地生态环境和保障我国粮食安全注入科技力量。2024年12月,她入选东方英才计划领军项目。

开辟水产养殖新空间

中国有14.87亿亩盐碱地和6.9亿亩盐碱水域,主要分布在西北、华北、东北、华东等地。这片土地的土壤表层盐碱聚集,影响农作物正常生长,而盐碱水质普遍具有高pH值、高碳酸盐碱度、高离子系数、水质类型繁多的特点,既无法用于农业灌溉,也难以供人畜饮用,亟待破局之法。

20世纪90年代初,中国水产科学研究院东海水产研究所开启了盐碱水土的渔业开发利用研究。1992年,复旦大学毕业的来琦芳加入中国水产科学研究院东海水产研究所,随即便跟着老师投身这项前沿研究。“农业生产中,盐度超过2‰就会严重制约作物生长,但这个盐度范围,对于很多水生生物完全是可以养殖的。我国拥有广阔的盐碱水土,一旦开发成功,将为水产养殖开辟继淡水、海水之后新的水产养殖空间。”正是看到这份潜力,坚定了她的科研方向。

然而,初期的探索之路荆棘密布。团队很快发现,盐碱水虽同属咸水范畴,但不具备海水水质中主要成分恒定的比值关系。不同地域的盐碱水质中的主要离子比值和含量差别显著,其成因与地理环境、地质土壤、气候等有关,不同季节离子组成也会发生变化。正是盐碱水化学组成复杂、类型繁多,导致盐碱水渔业开发受阻,尚无成功开发的案例。

为攻克让盐碱水变身养殖用水的难题,来琦芳团队长期扎根奉贤基地。一个灵感如火花闪现:“就像输血必须匹配血型,水产养殖也需要找到适宜的水质类型。”从此,实验室进入了“连轴转”模式。她以中国对虾作为实验对象,夜以继日地研究不同离子比例对虾苗生理的影响。特别是夜间是对虾蜕壳的关键阶段,她与同事轮流值班,常常连续48小时观测,来捕捉稍纵即逝的数据。没有前人经验、实验条件简陋,她动手改造实验器具、养殖模拟装置,不断试错,克服实验中碰到各种各样的挑战。

历经数百个不眠之夜,她与团队找到了制约盐碱水养殖的关键因子,摸清了不同类型盐碱水质对水产养殖的影响,成功研发适用于不同盐碱水质的改良调控技术体系。“如今,我们对盐碱水进行搭脉问诊,判断水体是否适合养殖,对症改良处于临界值的水体。”来琦芳说。她创建了盐碱水质宜渔性能评价方法,建立了高碳酸盐碱度、离子比例失衡型盐碱水改良方法,研发了具有自主知识产权的盐碱水质改良剂。

证实了盐碱水养殖的可行性后,1994年,团队马不停蹄地到陕西大荔开启试点,首次成功将中国对虾移植到陕西大荔内陆盐碱水域,开创了我国盐碱水养殖成功先例。在河北沧州建立推广示范点,并成功产业化,让盐碱地水产养殖产业成为当地新的经济增长点。此外,通过驯化及培育,团队开发出适宜养殖的水产经济对象近20种,其中凡纳滨对虾、大口黑鲈、罗非鱼以及大宗淡水鱼类等在盐碱水中实现了规模化养殖。相关成果获得全国农牧渔业丰收奖一等奖、青海省科技进步奖一等奖、上海市科技进步奖二等奖、河北省科技进步奖二等奖等奖项。

打造绿洲渔业新业态

基于河北沧州的成功经验,正当来琦芳团队踌躇满志地向全国其他地区推广时,却受到了“盐碱地本就缺水,搞水产养殖是否必要?”的质疑。“这给了我们当头一棒。”来琦芳坦言,“但这也促使我们更深入地思考未来的发展路径。”

盐碱地治理,常常用淡水冲洗土壤中过多盐分,之后开沟将淋洗后的含盐水分及时排出。一次在新疆的调研中,当地农业企业老总带着(团队)考察“洗盐排碱水蓄积的洼地,能不能用来水产养殖”。来琦芳看着沟渠中哗哗流淌的水流,一个革命性的想法在她脑海中形成。

“盐碱水跟盐碱地相伴相生,是密不可分的。有盐碱地的地方必有盐碱水。”来琦芳解释道,运用“盐随水来、盐随水去”原理,她创新提出将水产养殖与盐碱地治理、农业种植相结合,提出了渔农综合利用模式。这一理念在甘肃省白银市景泰县迎来实践机遇。当地因土壤盐碱化大量耕地被迫弃耕,景泰县相关部门主动寻求合作,希望探索盐碱水养殖方法。

在指导盐碱水养殖的基础上,来琦芳提出建议:“将池塘挖深一些,周边塘埂做得宽一些,养殖水产的同时,在塘埂上试种农作物。”通过“池塘—抬田”模式,周边地区地下水位下降,土壤盐分汇聚到池塘中,新田耕作层土壤盐分大幅下降。就在那一年,荒废十余年的土地上,第一次长出了绿色的麦苗。

挖一方池塘,改良一块耕地,修复一片生态。团队以盐碱地水产养殖为核心,以利用盐碱水土资源和修复脆弱生态环境为目标,通过“以渔降盐治碱”盐碱水土渔业综合利用技术,实现周边土壤盐度下降30%,养殖水体碱度降低20%,使荒漠变成上可种植、下可养殖的绿洲,在我国十余个省市示范应用,入选农业农村部主推技术。

“如今,在土壤降盐治碱的基础上,我们正做进一步的探索。尾水处理在水产养殖中是难题,但转化思路,尾水中含有的有机物可以转化为肥料,提升土地肥力,进而形成循环产业链。”当前,来琦芳团队正依托“十四五”国家重点研发计划项目,进一步探索盐碱水土一体化循环利用与生态改良渔业模式。

把论文写在盐碱地上

择一事,终一生。进所工作以来,来琦芳每年有近半时间奔波在西北、华北、东北和华东地区的生产一线,为了推动盐碱水养殖与渔农综合利用技术发展,来琦芳常常带领团队扎根盐碱荒滩。

“我们在从未利用过的盐碱地上搞养殖,远离村庄,荒无人烟,很大的问题是缺少淡水。”她谈起当时在河北沧州的经历,生活用水每周才运送一次,需要精打细算,洗碗的水放着可以洗菜用,洗脸的水可以再洗衣服,一水多用。简陋的房屋内闷热难耐,实验时常常汗流浃背,却无处洗澡。即便环境如此艰苦,作为不被看好的新兴领域,团队最艰难时仅剩两人坚守,她也从未动摇。“这项工作意义重大,既能开发闲置的国土资源,又能帮助当地百姓增收致富,造福一方。”

在来琦芳与团队的努力下,盐碱水养殖和渔农综合利用在陕西、河北、甘肃、江苏、宁夏等11个省、自治区、直辖市取得了显著成效,促进了当地农业产业结构调整和农民增收。她主持制定了我国首个盐碱地水产养殖国家标准《盐碱地水产养殖用水水质》,已于2024年4月实施。创建覆盖“三北”地区的盐碱地水产养殖技术体系和盐碱地渔业综合利用新模式,针对不同区域的水质特点和物候条件,分别建立了东北、西北、华北及华东4个区域性示范基地,核心示范点30个。她联合高等院校、科研院所、龙头企业及推广部门,形成了“产学研推用”五位一体的技术服务体系,向全社会开放共享科研成果,累计指导培训超万人次,在11个省、自治区、直辖市应用244万亩,累计总产值410亿元,总收益103亿元。

为盐碱地水产养殖产业化发展、加快科研成果转化,来琦芳牵头创建了农业农村部低洼盐碱地水产养殖重点实验室,成立了中国水产学会盐碱水养殖专业委员会,发起组建了盐碱地水产养殖科技创新联盟,实现了研究、集成、示范、推广的一体化推进。“科研人员有时对实验室外的实际需求了解不足,搭建产学研一体的平台有助于我们更清晰地把握实际需求。”她解释道,“相较于淡水、海水养殖,盐碱水养殖仍是新兴产业,单靠科研院所的力量难以推动成果落地。我们需要整合资源,搭建交流平台,紧扣地方产业发展需求,加速成果转化。”

随着经济发展,淡水和海水资源日益紧缺,水产养殖空间受到挤压。盐碱水养殖与渔农综合利用模式,不与农业争水争地,开辟了水产养殖新空间。同时,该技术能有效降低土壤盐碱,使盐碱水土重现生机,践行了“宜渔则渔”的发展理念,对保障农业粮食安全、践行大食物观具有积极意义。2019年,创建盐碱地水产养殖,被国家十部委颁布的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》列为拓展水产养殖发展新空间的重要举措。

从行业空白到国家标杆,曾经的质疑已获有力回应。回望30年历程,纵有坎坷与彷徨,最终都凝结为一句朴实而坚定的话语:我尽我的全力去做好。来琦芳常勉励团队年轻人:“有时再坚持一步,就可能迎来黎明。”在她看来,“跨领域融合与创新驱动至关重要,如果当初只局限于盐碱水本身,可能就不会有今天的发展。正是渔业与农业的结合,开辟了新路”。当下,盐碱水土渔业开发利用还处于发展阶段,未来要做的事还有很多,如何有效开发、更好地发挥渔业优势,来琦芳将带领团队秉持着“敢为人先”的精神持续探索。

文:张孜怡

摄:王金秀