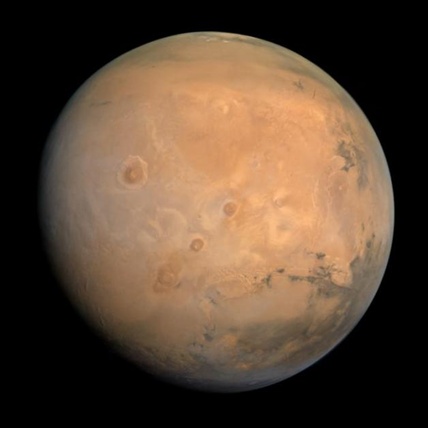

人类对火星的好奇,千百年来从未停歇。从古代天文学家仰望星空,用肉眼捕捉那颗泛红的移动星辰,直到今天,天问一号环绕器跨越亿万公里,持续带回高清图像与宝贵数据。火星,一直牢牢牵动着人类的目光与梦想,和其相关的一个问题,让人们至今魂牵梦绕:火星上到底有没有生命?这个红色星球的环境到底是怎样的?它真的能成为人类的“第二家园”吗?下面,让我们来一同揭开火星的真实面貌,走进这颗冷酷而又迷人的星球!

在中国古代,取其“荧荧如火、亮度与位置变化甚大使人迷惑”之意,将火星命名“荧惑”。《尚书·舜典》记载:“在璿玑玉衡,以齐七政。”孔颖达疏:“木曰岁星,火曰荧惑星,土曰镇星,金曰太白星,水曰辰星。”古人观察荧惑呈赤色,赤色于“五行”属火,而命名为“火星”。

火星的大气层是一层极为稀薄而寒冷的气体外壳,主要由二氧化碳(约占95.3%,体积分数)构成,其余成分包括氮气(2.7%)、氩气(1.6%),以及极少量的水蒸气、氧气、一氧化碳、氢气和惰性气体。

如此稀薄的大气无法维持液态水的存在,但研究表明,过去火星可能曾拥有更厚重的大气层。与地球一样,火星也存在四季变化。在火星的春秋季,火星的大气密度稍高;在冬季,由于极地二氧化碳凝结成干冰沉积,大气的整体密度会下降约25%。目前,火星大气的最高密度,相当于地球距地面35公里高空的大气水平。

自行星内部活动减弱、全球磁场消失以来,火星大气便不断流失至太空,至今仍在持续。这种稀薄的大气使得火星上的温室效应极其有限,仅能提供约5℃的增温。此外,由于缺乏臭氧层和高空二氧化碳的辐射冷却,火星上层大气温度更低,整体热稳定性差、昼夜温差极大。这一切都揭示出火星大气的特殊性——它既是星球演化的见证者,也是一面寒冷而脆弱的“天幕”。

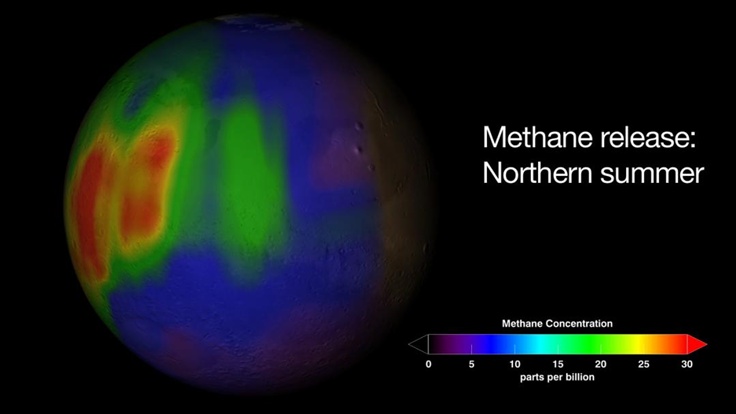

火星北半球夏季时的大气甲烷分布

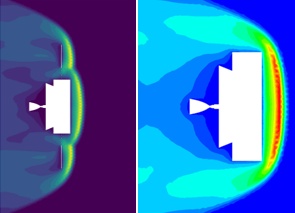

火星大气除了具有极高的科学价值外,从工程实施的角度看上也是一个天然“燃料箱”。大气辅助变轨技术利用探测器与火星大气层接触产生的气动阻力达到减速目的,使得探测器到达预定轨道的过程中不需要或很少使用携带的燃料开展反推减速入轨,能够显著降低燃料需求,增加探测器的入轨有效载荷。

天问三号探测器大气辅助变轨气动力热仿真

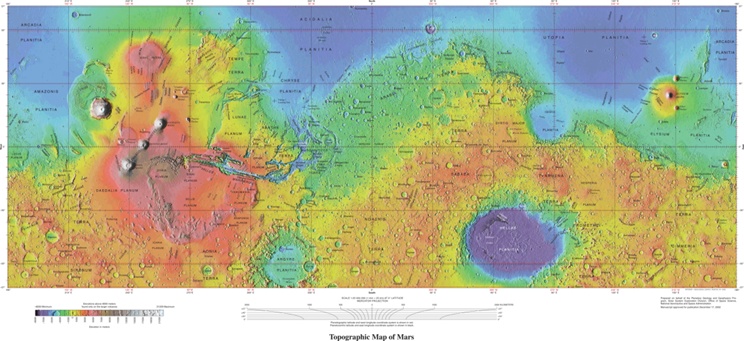

火星的地理面貌变化极大,无法一概而论。火星的地形存在鲜明的对比:北部平原被熔岩流冲刷得相当平坦,而南部高地则布满了古老的陨石坑,坑洞纵横,风貌各异。因此,从地球上看,火星的表面可以大致分为两种具有不同的反照率区域。

火星的浅色平原,覆盖着富含铁氧化物的尘土和沙子,曾被认为是火星的“大陆”,并命名为阿拉伯地区(Arabia Terra)或亚马逊平原(Amazonis Planitia)。而火星表面较暗的区域则被误认为是海洋,因此这些地方被命名为红海(Mare Erythraeum)、西努姆海(Mare Sirenum)和极光湾(Aurorae Sinus)。从地球上看,最大的暗区是赛尔提斯大平原(Syrtis Major Planum)。

盾形火山奥林匹斯山(Olympus Mons)位于塔尔西斯(Tharsis)的高地区域,是火星最高的山峰,其海拔高达21.9千米,是太阳系已知的最高山峰。塔尔西斯地区还拥有太阳系最大的峡谷系统——水手号峡谷(Valles Marineris),全长4000千米,深达7千米。火星的表面还遍布着无数的撞击坑,最大的是赫拉斯撞击盆地(Hellas Basin)。

火星的地形比地球更加崎岖,最高点和最低点之间的高度差接近30千米(从奥林匹斯山顶峰的21.9千米,到赫拉斯撞击盆地底部的-8.2千米)。相比之下,地球的最高点和最低点(珠穆朗玛峰和马里亚纳海沟)的高度差仅为19.7千米。

火星地形图

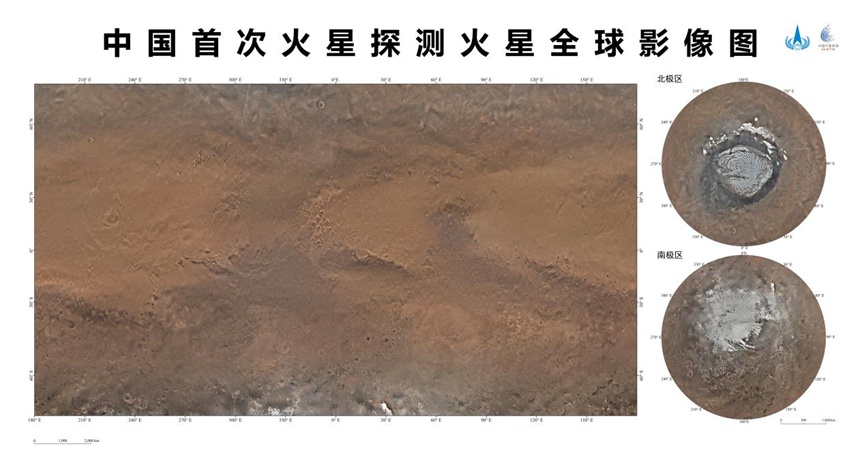

2023年4月24日在中国航天日主场活动启动仪式上,国家航天局和中国科学院联合发布了中国首次火星探测火星全球影像图。该影像图为上海卫星工程研究所抓总研制的天问一号环绕器科学载荷数据制作,包括按照制图标准分别制作的火星东西半球正射投影图、鲁滨逊投影图以及墨卡托投影加方位投影图,空间分辨率为76米。

中国首次火星探测火星全球影像图

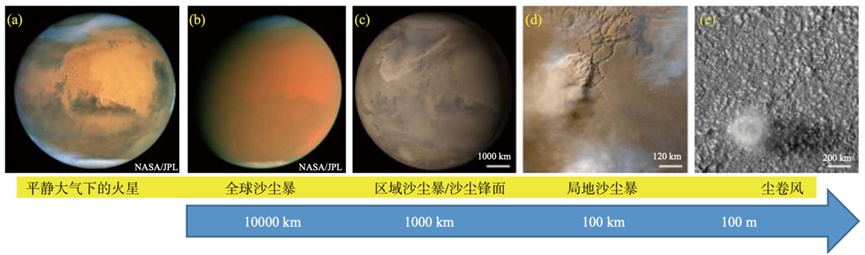

电影《火星救援》以一场巨大的沙尘暴开始,强大的风吹倒了设备,撕裂了天线,并摧毁了部分营地,宇航员马克·沃特尼被困在了火星上……在很多时候,大家提到火星都会联系到沙尘暴,似乎沙尘暴是火星挥之不去的烙印。

火星沙尘暴的起因,通常与地表温差和大气流动有关。由于火星大气极其稀薄,热量积聚难以均匀分布,导致地表温度变化剧烈。白天阳光炽烈,加热地面,造成近地层空气迅速升温并上升,形成强烈气流,将火星表面的细颗粒扬起。随着风力增强,沙粒相互碰撞释放静电,进一步激发风暴能量,最终可导致区域性甚至全球性沙尘暴的形成。

全球沙尘暴平均每6至8个火星年(约12至16地球年)就会爆发一次,其规模巨大,可持续数十天甚至上百天,彻底遮蔽阳光,令火星地表陷入“暗夜”状态。于轨道器和地表探测器而言,这种风暴不仅会干扰通信,更可能遮挡太阳能板,导致其能源中断,这正是NASA“机遇号”在2018年全球沙尘暴中最终失联的直接原因。

火星不同尺度沙尘活动:

(a)平静大气下的火星;

(b)全球沙尘暴下的火星;

(c)Mars Orbiter Camera 观测的沙尘暴锋面;

(d)Mars Color Imager 观测的沙尘暴照片;

(e)High Resolution Imaging Science Experiment 观测的尘卷风

为了有效规避火星上季节性存在的沙尘暴,减少沙尘活动对任务的影响,天问一号探测器在开展任务顶层设计的过程中,采取了有效措施:着陆器、着陆窗口规避地面沙尘暴多发季节;环绕器抵达火星后,通过姿态机动对火成像,获取着陆区域的可见光影像,开展沙尘暴预报,为着陆器EDL提供决策辅助数据。未来将要在火星上开展旅途的天问三号火星取样返回任务包含火星着陆、火面取样、火表上升等一系列关键动作,这些任务环节同样依赖于较为准确的火星沙尘预报。

2020年7月23日,我国首次火星探测任务天问一号探测器在文昌航天发射场发射成功,迈出我国自主开展行星探测的第一步。历经202天、4.75亿公里地火转移飞行,上海卫星工程研究所抓总研制的天问一号环绕器成功实施火星制动捕获,成为我国第一颗人造火星卫星。目前,天问一号环绕器已圆满完成五年在轨飞行,仍在持续开展火星探测,为原创科学发现与研究成果提供数据支撑。

与此同时,天问三号火星取样返回任务也在有序推进中,它将探寻火星潜在的生命痕迹,探研火星地质和内部结构特征,探查火星大气循环与逃逸过程,取得类地行星宜居性演化研究等科学发现。

火星是我们太阳系中的“近邻”,但对它的探测是一次跨越地球生存边界的考验。火星的大气层、极端温度、地形地貌以及沙尘暴,都揭示了这颗星球独特的环境和它过去曾拥有的可能适宜生命活动的条件。天问一号是中国人抵达火星的第一步,未来,天问三号将达成新的突破,或许它将引领我们走向“第二家园”。

来源:上海卫星

作者:赵林

编辑:公子欣