2000多公里外的青海果洛,与黄浦江畔的上海,因两份入党申请书紧紧相连。近日,上海第六批援青教师周志健,在果洛西宁民族中学郑重递交了入党申请。几乎同一时间,他远在上海读大学的儿子周懿饶,也向学校党组织表达了入党意愿。这对父子隔空同递申请书的故事,成了沪青两地最暖的“红色传承”佳话,让跨越山海的信仰之光,格外璀璨。

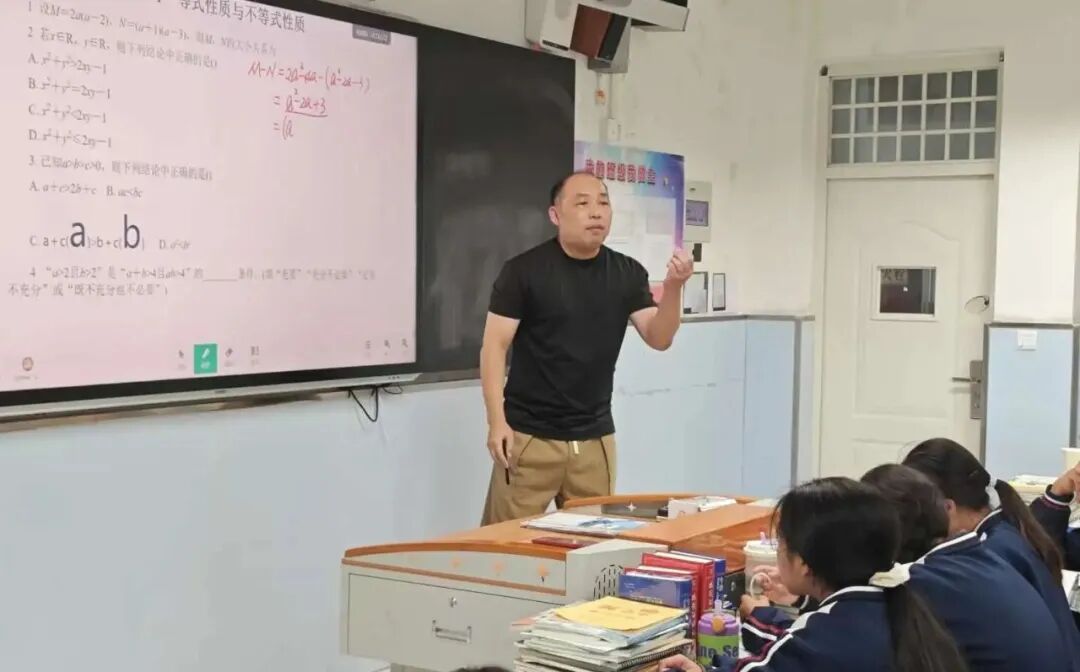

周志健是上海师范大学校友,踏上援青路后,他一心想把上海的先进教育经验,搬进果洛的高原课堂,为这里的孩子点亮求知的灯。而真正让他下定决心向党组织靠拢的,是身边党员教师们的日常——新生开学时,他们顶着烈日帮学生搬行李、讲注意事项,汗水浸透衣领也顾不上擦。寒冬腊月,他们陪着学生坐9小时大巴返乡,车窗外是蜿蜒的山路、数不尽的大山,他们却一路反复清点人数、提醒安全,还把自己的零食分给晕车的孩子,直到把每个孩子都平安送到家。“原来‘党员’从不是一句口号,而是把学生放在心尖上的每一份担当。”周志健的话语里,满是触动。

这份来自高原的感动,顺着网线传到了上海。周志健的儿子周懿饶,正是上海师范大学教育学专业的在校生。每次和父亲视频,他听得最多的,就是援青一线党员老师的故事:“爸爸总说,那里的党员凡事都冲在前面,特别拼,我也想成为这样的人。”

今年十一假期,周懿饶专程从上海跑到果洛,在父亲的带领下参观了“青海省民族团结进步教育基地”。回到学校后,他主动找来《中国共产党简史》自学,周末还扎进社区,做志愿者,帮老人们教授智能手机的应用。当得知父亲递交了入党申请,周懿饶也郑重地向学校党组织,说出了自己的入党意愿。

从上海师大的“校友”到“在校生”,从果洛的高原讲台到红色教育基地,父子俩的“双申请”,藏着一个普通家庭代代相传的精神力量,更映照着上海援青教师“援青一任、造福一方”的使命。如今,周志健仍在果洛的课堂上忙碌,以入党积极分子的标准要求自己,用爱心浇灌着高原学子的梦想;周懿饶也在上海的校园里努力,积极向党组织靠拢,用热忱书写着属于青年的答卷。

这对父子跨越千里的“信仰呼应”,像一缕暖阳,为沪青教育协作添了脉脉温情,更让“担当”二字,有了最生动、最动人的注脚。