跨学科综合学习意味着要改革传统课堂的实施途径,课堂需适配 “做中学”与“情境学习”模式,进而促进课堂交互、拓展课堂的覆盖范围。如何利用有限空间,打造兼具丰富劳动体验、生活体验与艺术修养提升功能的场所?上外云间小学东校秉持“以人为本”学习空间设计理念,致力于构建一处能吸引师生、激发创造性思维火花,且具备多样性、启发性、透明化、可视化特质,同时可亲近自然的多元化跨学科综合学习空间。

2023年春季,学校统筹整合各方资源,在原有师资、空间、设施、设备等基础上,对校园南侧面积约1000平方米的绿地展开设计与改造,最终构建形成以蔬菜种植园、假山廊架休闲区、本草纲目主题区、二十四节气文化区、昆虫旅馆为核心脉络的跨学科学习空间——“耘梦园”。

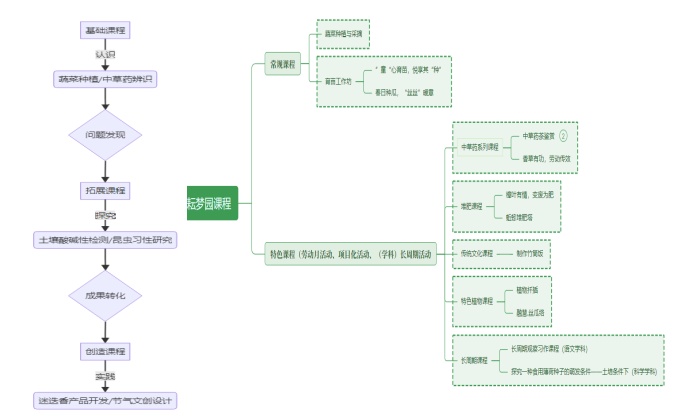

上外云间小学东校以“耘梦园”为载体,将劳动教育与自然、拓展、探究等学科教育有机结合,促进多学科协同融合,研发并开设了系列校本劳动教育特色课程,划分常规课程与特色课程两大类。一方面,结合上海气候特征及二十四节气变化规律,开设蔬菜种植、蔬菜采摘、育苗工作坊等常规课程;另一方面,依托劳动月活动、项目化学习、跨学科实践、学科层面的长周期探究活动及功能区特色,同步打造了一系列特色课程。

蔬菜种植园占地500余平方米,巧妙依托原有土丘地势顺坡规划布局,天然形成高效的自然排涝系统,无需额外搭建复杂排水设施。

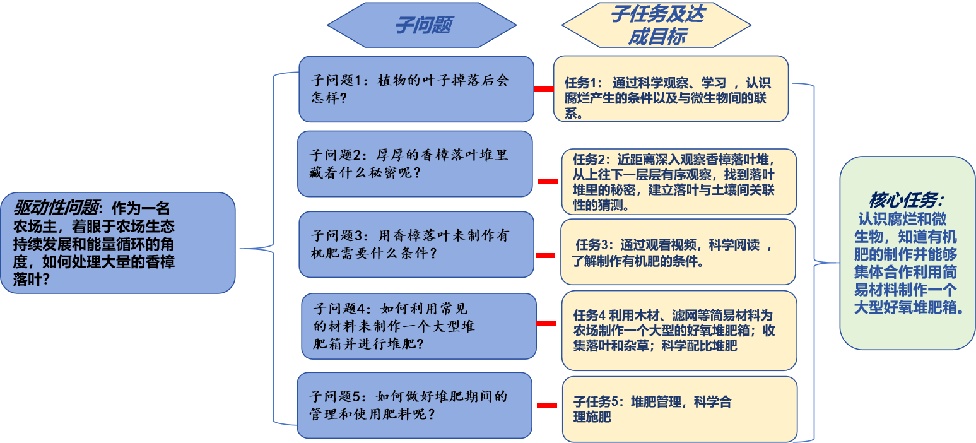

围绕“重返农耕时代”主题,园区创新采用双师教学模式,将自然科学、劳动教育与语文学习三大领域深度融合,设计并开展多层次跨学科实践活动。活动中,学生全程参与蔬菜种植与日常养护,系统观察并记录蔬菜从播种、发芽、展叶到成熟的完整生长周期,直观掌握植物生长规律;在堆肥实践环节,学生通过亲手操作与科学观察,深入认知腐烂现象的本质,了解微生物在物质转化中的关键作用,清晰掌握有机肥的制作原理与流程。

在多学科知识的交织碰撞与亲身实践中,学生不仅将课本知识转化为具象认知,实现知识的深度内化,更在动手劳动中锻炼了观察分析、团队协作、问题解决等核心能力,真正达成“学以致用”的育人目标,让教育成果切实落地于实践、见效于成长。

落叶有情,变废为肥

——科学、探究、劳动跨学科项目化学习案例

实施路径:香樟落叶→堆肥转化→有机施肥→蔬菜种植→落叶再生

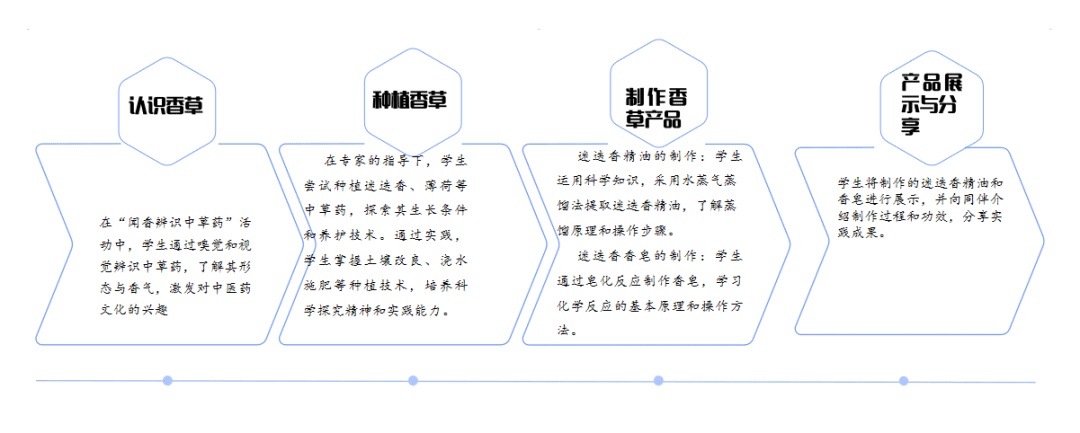

中医药作为中国传统医学的瑰宝,不仅拥有悠久历史,更在世界范围内广受青睐。学校以中草药为核心元素,以跨学科学习为实施途径,开展“认识香草—种植香草—制作香草产品”的科学项目化学习活动。通过这一活动,引导学生在实践中探索中草药的功效与用途,培养创新思维和动手能力,真正让传统文化的传承落到实处。

香草有功,劳动传效

——科学、劳动、综合实践活动跨学科项目化学习案例

< 左右滑动查看更多 >

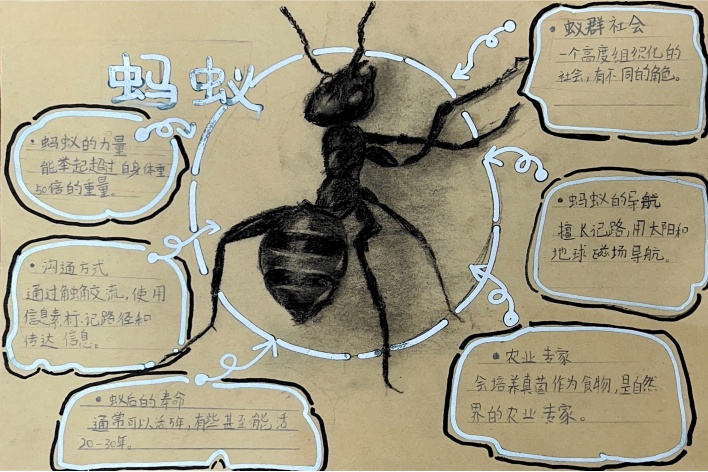

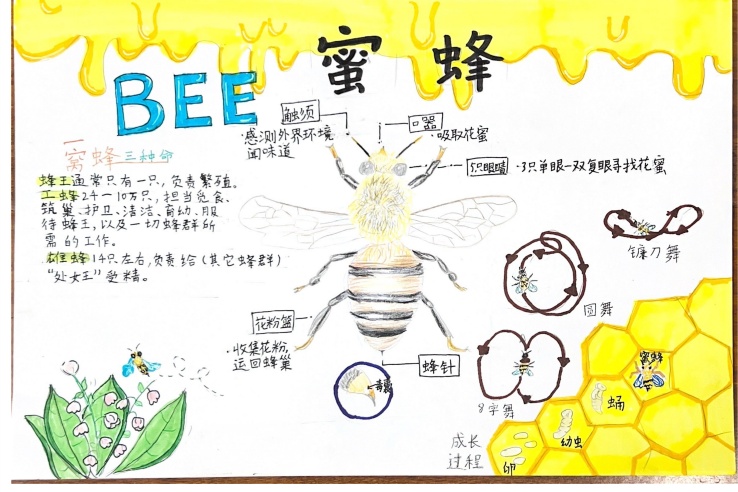

法布尔笔下形态多变、充满活力且性格独特的昆虫,自是耘梦园中不可或缺的一员。学校借助原有配电室、储藏室的建筑墙壁,采用自然材料为昆虫搭建起栖息、繁殖、越冬的场所——昆虫旅馆。这里既是孩子们以微视角探索生命的重要载体,也是他们开展自然考察的实践基地,有助于孩子们洞察昆虫的多样性、生活习性、生命周期及行为模式,理解昆虫与生态环境、人类之间的密切关系。同时,这里还是融慧阅读课中走近法布尔的重要路径。

日晷从古至今对人们的农业生产生活都有着重要指导作用,承载着古人的智慧与中国数千年的文化底蕴。学校建立二十四节气区,将自然与美术相融合,在《跟着节气去旅行》综合实践活动中,帮助儿童亲身体验二十四节气,了解中国农历,感悟自然规律,学会适应自然,进而激发与自然和谐相处的智慧和创造力。

耘梦园这一跨学科综合学习空间,以“落叶变废为肥”为缩影,展现了“有限空间、无限育人”的教育智慧。在这里,劳动不仅是技能的习得,更是科学思维的锤炼;堆肥不仅是资源的转化,更是生态价值观的播种;传统文化不仅是历史的回响,更是创新实践的灵感。

未来,上外云间小学东校将继续以“空间融学科,实践育全人”为路径,着力打造“生态+科技+人文”的立体化学习网络,为新时代劳动教育与跨学科融合提供“云间范式”。