点击关注悠哉崇明,发现更美的崇明

“将芦苇裁剪下来,再一片片拼贴成形……”近期,你是否在上海城市规划馆体验过自然芦苇贴画,是否在市区街头看到过以崇明芦苇与候鸟为灵感打造的“鹭灯”,是否在椿庭朴门亲手制作过摇曳生姿的芦苇风铃……这些融入城市角落的湿地元素,都源自一个扎根崇明的团队——江一苇青年中心。

自2020年起,江一苇青年中心默默守护着东滩的芦苇荡,通过自然教育课程、芦苇产品孵化、自然运动等多种形式,探索芦苇的可持续化路径,传递湿地保护理念。芦苇与湿地之间,究竟有着怎样的故事?今天,就让我们走进这群湿地守护者,聆听他们与芦苇、湿地、生态同频呼吸的故事。

她们,因芦苇齐聚崇明

江一苇青年中心由施怡、黄佩佩、王洪三位女性共同发起。施怡与黄佩佩都是崇明人。施怡从腾讯离职返乡后,在陈家镇花漂村创立了崇创·云动体育俱乐部,长期探索“生态+体育”融合发展的乡村路径;黄佩佩是共创空间Paper的创始人,擅长跨界策划与资源整合;王洪曾是森马品牌的服装设计师,因陪读定居崇明,逐渐扎根东滩,成为自然教育的践行者。

中间:黄佩佩、右边:施怡

王洪

三人的缘分,始于一场阿拉善SEE基金会组织的“守护东滩候鸟飞”清洁滩涂行动。在活动中,她们共同走进东滩湿地保护一线,被芦苇与候鸟共生的自然图景深深触动。理念的契合,让她们决定联手成立江一苇青年中心,共同守护这片国际重要的候鸟栖息地。

崇明东滩核心区域面积约241.55平方公里,是鸻鹬类等迁徙水鸟的关键中途停歇站。芦苇约占总面积的70%,不仅是湿地生态系统的主要植物,更在固堤净水、调节气候、为鸟类提供栖息环境中发挥着重要作用。

为维持湿地生态健康,每年10月至12月,东滩自然保护区会依循自然规律对芦苇进行轮割。然而,割下的芦苇去哪儿?能否找到一条更可持续的出路?出现这一问题时,正值上海崇明东滩候鸟栖息地申报世界自然遗产的关键阶段,引起了联合国开发计划署—全球环境基金(UNDP-GEF)下属候鸟迁飞网络基金会的关注。

基金会意识到湿地芦苇关乎生态平衡,遂决定支持设立“湿地芦苇可持续利用项目”,为其注入国际视野与长期动力,助力芦苇从自然废弃物转变为生态资源,实现保护与利用的双赢。

在东滩自然保护区的推荐与支持下,江一苇青年中心承担起湿地芦苇可持续项目的运营工作。随着项目推进,三位发起人在花漂村共同创立了“苇苇道来”乡创工作室,这里不仅是芦苇手工艺品的展示窗口,更成为整合资源、研发课程、连接社区的重要平台。

她们让自然教育,因芦苇而生动

步入工作室,芦苇的清香扑面而来,目光所及皆是芦苇的创意转化。从细腻的芦苇贴画、质朴的芦花鞋,到温馨的芦苇灯,每一件手工艺品都井然陈列,在草茎交错间,仿佛讲述着芦苇如何经由人的巧思,从滩涂走向生活,从自然物转变为承载故事的艺术品。

团队中的王洪曾担任森马服装设计师,如今将美学素养与结构思维融入自然课程开发。她以芦苇为媒介,设计出“东滩珍稀鸟类”“东滩湿地景观”“二十四节气”等多个主题贴画课程,涵盖白头鹤、黑脸琵鹭等湿地明星物种,以及东滩夕阳、观鸟平台等典型景观,让自然教育兼具知识性、艺术性与情感链接。

不久前,在上海城市规划馆“沪派江南”展览中,一场芦苇贴画体验活动吸引了许多亲子家庭。孩子们在王洪的引导下,细心拼贴芦苇片,勾勒候鸟形态。一位母亲感叹:“没想到芦苇可以变成这么生动的画面,孩子不仅带回了自己做的礼物,也更愿意主动了解鸟类和湿地的故事。”

像这样沉浸式的自然课程,江一苇青年中心每年举办超过12场,通过“课程+场域+社群”模式,线上线下累计触达超十万人次。目前,江一苇青年中心已与蔚来汽车、蔡司镜片、217 Kids club、上海SK大厦等多家企业建立合作,持续提升公众的湿地保护意识,让芦苇不仅生于自然,也回归人心。

开发芦苇衍生品,让芦苇“变身”生态好物

如果说芦苇灯与贴画是湿地之美的细腻表达,那么施怡、黄佩佩、王洪三人的探索远不止于此。多年来,她们持续探索芦苇的深度可持续开发与利用,让芦苇从桌案上的手工艺品,走向城市空间的建构材料。

早在湿地芦苇可持续项目一期期间,黄佩佩便和“大好·河山·设计”创始人、民艺设计师刘云龙赴山东无棣等地考察传统芦苇编织技艺,并陆续开发出落地灯、台灯、吊灯等系列灯具,部分作品用于崇明本地民宿与公共空间,营造出温暖质朴的光影氛围。

此外,黄佩佩还与徐行草编文创馆特聘高级工匠师阎淮平携手,共同推出了采用点翠工艺制作的芦苇发簪、芦苇项链等产品,并且让这些产品通过参与各地文创市集,走上更大的舞台。

探索从未止步。去年起,团队致力于更深层次的资源化利用,推动芦苇实现从“文创产品”到“循环材料”的价值跃升。黄佩佩辗转多地,最终在江苏对接了一家具备前沿技术的循环材料工厂,双方合作后,将首批2吨芦苇原料,通过去皮、干燥、粉碎等预处理,结合高温热压技术与环保黏合剂,成功研发出轻质、低碳、保留自然肌理的生态砖与板材,为芦苇在高价值领域的应用开辟了新路径。

生态板

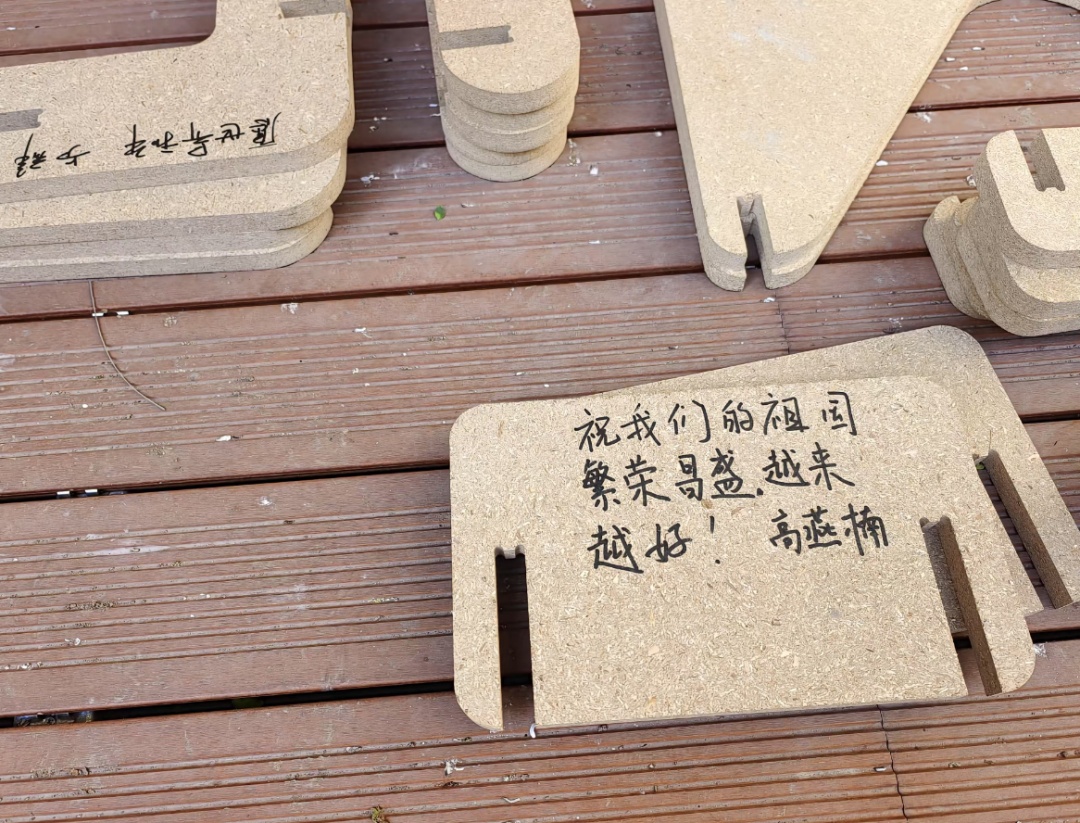

在上海市黄浦区淮海中路的泰山公寓社区花园里,有一个名为“椅靠”的装置,很少有人知道,它的“前身”是来自崇明东滩的芦苇。该装置由数十块芦苇板材以榫卯结构拼合而成,形成多个可种植的小方格。更值得一提的是,从打磨、上漆到拼装,整个过程都由社区居民共同参与完成。黄佩佩说:“我们想做的不是冷冰冰的摆设,而是一个有生命、有参与感的社区符号。”

如今,方格中花草生长,芦苇正在以另一种形态“回归”城市,它可以化身为公园的长椅、商场的一面艺术隔断、社区的花箱……当人们触摸到这物品时,或许不会想到,它们曾摇曳在崇明的风中,涵养着湿地,庇护着迁徙的候鸟。

有限的芦苇,无限的未来

经过黄佩佩等人的多年探索,芦苇资源化利用的品类已经十分丰富,但却一直无法实现规模化量产,这是由于东滩大部分芦苇生长于滩涂湿地,难以开展机械作业,只能依靠人力一捆一捆地收割,这种传统的采收方式成本高、效率低,规模供给一直是难题。

面对瓶颈,黄佩佩和团队并未退缩。她们意识到,真正的可持续不在于盲目追求产量,更在于构建一套从湿地到城市的完整生态循环体系。下一步,她们将继续开发自然课程系列,同时聚焦具有示范意义的公共项目,如为城市更新提供芦苇板材、与艺术机构合作生态艺术作品,让芦苇以高品质、高能见度的方式走进公众视野。

“我们不追求量,而追求质;不追求快,而追求久。”黄佩佩说。未来,团队还计划推出“鸟类友好产品”计划,吸引更多人关注湿地生态环境保护。或许在不久的将来,当你在某个角落与一件芦苇制品相遇时,你触摸的不再只是材料本身,而是一段完整的、来自湿地芦苇的生命轨迹。

编辑:施楠

审核:邢峰