近年来,随着数字经济的快速发展,以平台骑手为代表的新就业形态劳动者规模不断扩大,已成为城市运行和民生保障中不可或缺的力量。然而,流动性强、权益保障难、社区融入度低等问题,也一度成为基层治理的难点。

2024年以来,杨浦区全域推进“骑手友好社区”建设,不仅从公共服务、权益保障等方面为骑手提供支持,更通过法治赋能和机制创新,积极引导骑手从过去的“服务对象”转变为主动参与基层治理的“伙伴”,探索出一条新就业群体与城市治理深度融合的新路径。

倾听声音,让骑手成为“法治建言人”

杨浦区以全过程人民民主理念为指导,多渠道、多形式畅通骑手群体的诉求表达。通过党建引领,在殷行街道试点建立“骑手党支部”,依托线上平台开展党员教育,确保骑手党员“学习不掉队”。

同时,辖区内建立由居民区党组织、骑手支部、物业等共同参与的联席会议制度,设立“骑手友好法治驿站”,结合法治观察点、人大代表联络站等机制,通过建立新就业群体“联XIN群”,了解骑手眼中的法治建设措施落实情况,倾听他们对基层法治建设的建议,广泛征集“骑手心语”,开展恳谈过千人次,目前已累计发放问卷600余份。围绕骑手的合同纠纷、意外伤害、社保缴纳、妇女权益保护等现实问题,征集法治观察建议,真正实现了从“大水漫灌”到“精准滴灌”的法治服务转变。

法治护航,为骑手构建“权益保障矩阵”

为切实保障骑手合法权益,杨浦区整合公共法律服务资源,构建了“休憩+法治”四位一体服务网络,将法律咨询、心理疏导等基本服务整合“户外驿站”“HUI新屋”“暖心驿站”“休憩点”等载体,形成“中心-阵地-驿站-休憩点”服务矩阵。

同时,杨浦区推行“基础+预防”精准普法体系。推出涵盖劳动用工模式、劳动权益保障、法律法规与司法案例实务的《新就业形态劳动者权益保护白皮书》,开展“以案释法”讲座,提升骑手法律意识和维权能力。

区内成立全市首家职业伤害预防培训中心,通过骑手端APP推送事故处理指南,增强职业伤害预防意识。在劳动纠纷化解方面,深化“解纷+帮扶”联动模式。区法院与总工会联动建立“柔性解纷”+就业帮扶新路径,开展劳动纠纷调解和职业技能培训,既高效处理争议,也提供就业援助,实现维权与再就业的双重保障。

治理赋能,使骑手变身“社区网格员”

杨浦区充分利用骑手走街串巷、熟悉社情的优势,积极引导其参与社区治理。通过技术赋能,实现门禁系统与骑手APP对接,“无感通行”节省配送时间20%;借助数字化平台推送治理信息,组织骑手恳谈会,促进居民、物业与骑手之间的沟通。

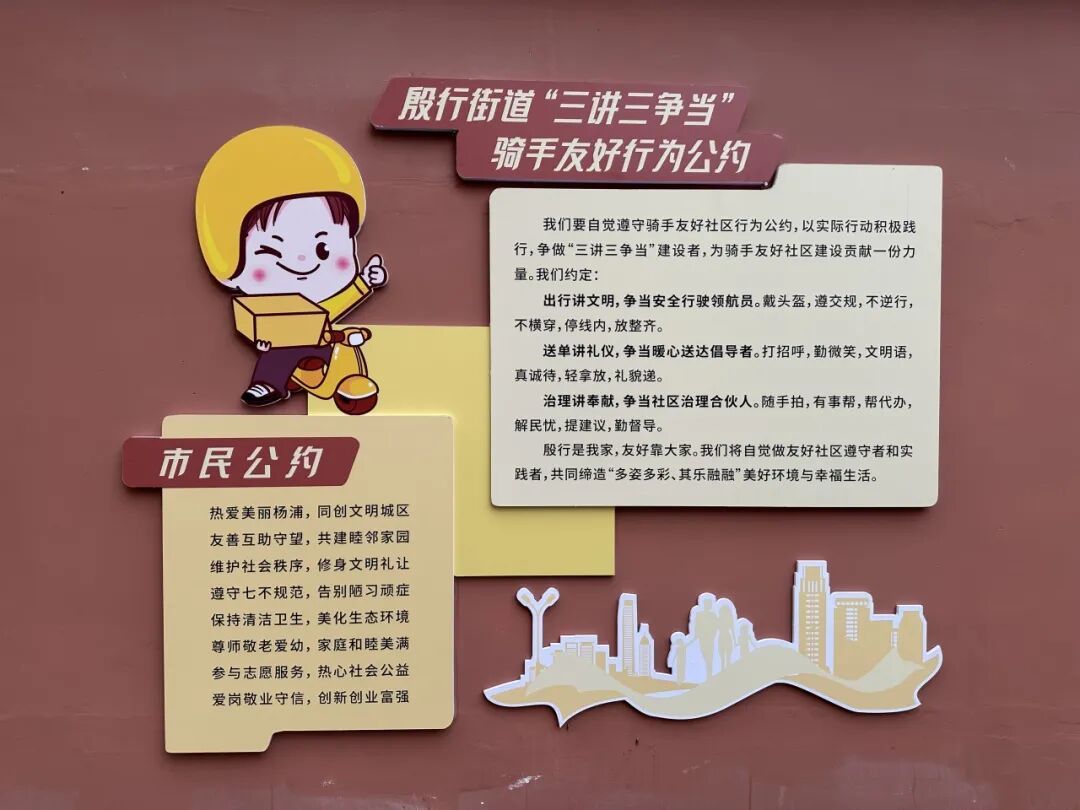

此外,通过制定《骑手友好行为公约》,倡导“三讲三争当”(出行讲文明、送单讲礼仪、治理讲奉献,争当安全行驶领航员、暖心送达倡导者、社区治理合伙人),并通过划定停车区、增设充电桩等实招化解社区矛盾。更有40余名骑手受聘担任“社区网格员”和公益诉讼志愿者,主动参与“消防法治冬令营”“骑手讲故事”、模拟法庭等活动,成为发现城市问题、传播法治文明的“移动雷达”,不断增进新就业群体的社区归属感、融入感,在基层法治实践中发挥着日益重要的作用。

记者注意到,杨浦区“骑手友好社区”建设不仅解决了骑手“进门难、充电难、休息难”等实际问题,更通过法治方式推动了身份转变——骑手从曾经的“过路者”变成“新邻居”,从被动的服务对象转变为积极的治理伙伴。这一转变重塑了基层治理结构,释放了新就业群体的社会价值,实现了群体发展与城市治理的“双向奔赴”。

未来,杨浦区将继续深化“多格合一”机制,整合法治资源,将骑手普法纳入网格常态化工作,通过量身定制的“法治礼包”和劳动争议调解平台,进一步打通服务新就业群体的“最后一百米”,增强其在城市发展中的归属感和获得感,为超大城市基层治理提供可复制、可推广的“杨浦经验”。