艾静文

华山医院感染科副研究员、博导

国家传染病医学中心流行病研究部主任

“AI擅长处理已知信息,而科学本质是探索未知”。当AI以惊人效率处理海量医学数据时,医生的价值恰恰在那些“无法被计算”的地方显现——临床洞察、批判性思维与人文关怀。在党建引领下医院教师工作论坛暨“师说·华山”文化沙龙上,华山医院感染科副研究员、博士生导师艾静文从实践出发,分享了对AI时代,医学守正创新的思考,“AI for Science,but Science must be led by Scientists;AI for Healthcare,but Healthcare must be led by Doctors”。

“

AI时代的守正创新:

华山感染的一些经验与思考

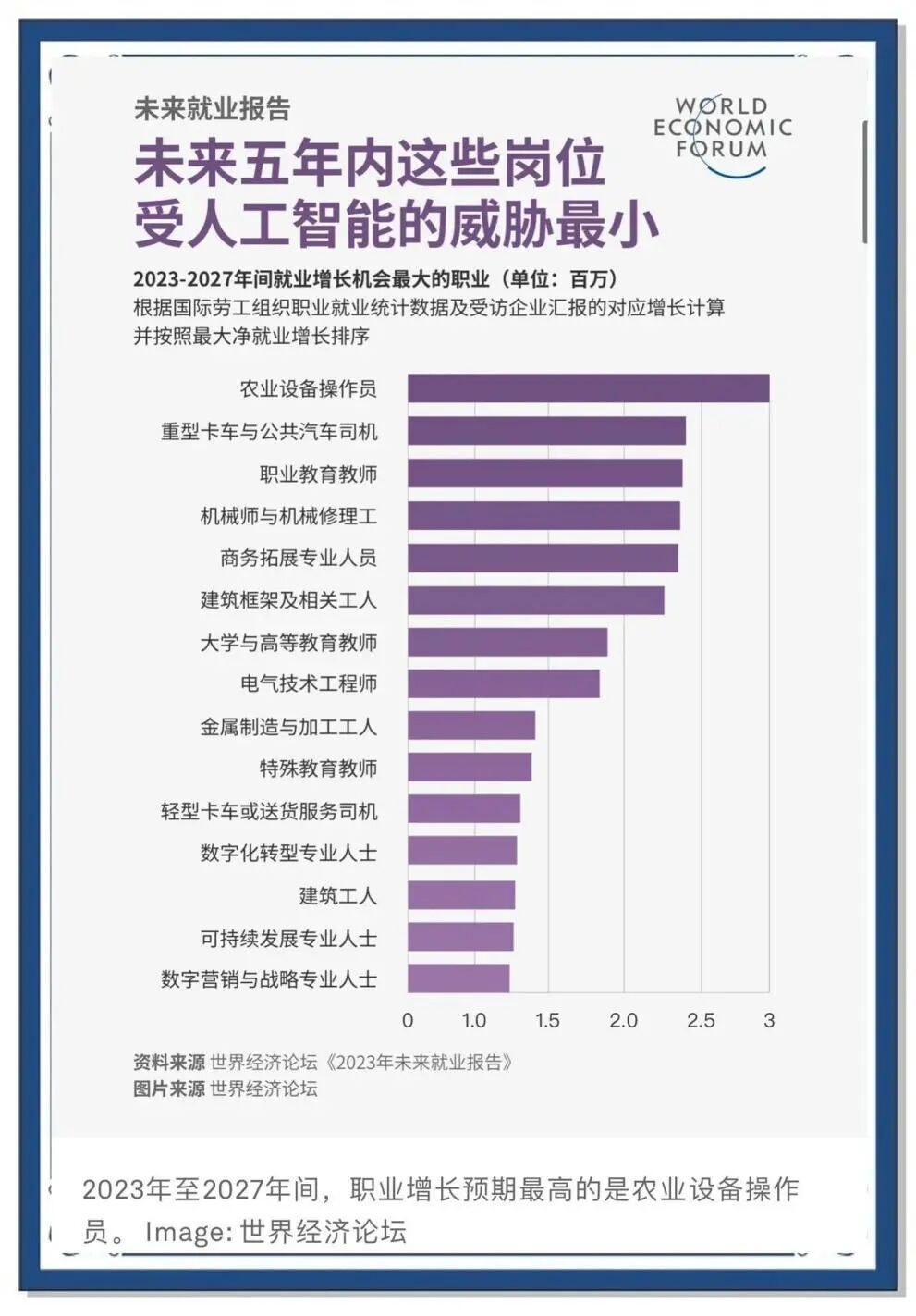

在开始正式分享前,我想先谈谈一个有趣的现象,我发现,最近各种关于“AI时代最容易被取代的工作岗位”的排名中,医生和护士暂时都没有出现在榜单上。这让我感到些许欣慰,至少从目前来看,医疗行业还不会被AI完全替代。但这也引起了我的思考:AI与医疗到底是什么关系?

我想要回答这个问题,我们自己首先要理解什么是AI。经过与多位计算机领域专家的深度交流,我现在倾向于认为,AI本质上是计算机科学发展的一个分支,它通过开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的系统来实现特定的功能。这些系统具有学习能力、推理决策能力、自主性以及感知交互能力,甚至在某些领域超越人类的能力。从本质上说,AI是计算机科学发展的新阶段,就像上世纪80年代计算机出现一样,现在基于大数据等基础,我们现在进入了大模型的时代。

在医学领域,AI能为我们带来什么?可以做的当然非常多。但是,当我今天尝试用AI帮我制作这次演讲的大纲,却失败了。虽然它给出了一个结构完整的框架及内容,但内容过于泛泛、缺乏实际价值,完全没有办法使用。这让我也意识到,AI虽然也许擅长处理已知、结构化信息,极大的提升效率,但在深度思考和满足个性化表达方面还有很大局限。

基于这些基本特性与认知,我们开始了一系列AI应用的探索。其中主要是两个维度,科研和临床。

“

AI是否能够代替科学家的思维?

首先,我们让我们的研究生系统地学习了AI工具的使用。其中,一位2018级研究生王一卓同学表现突出,她不仅研究、掌握了AI文献检索工具,还制作了详细的思维导图,后来被复旦上医图书馆采用,于是我们多次请她在研究生、进修生的课堂上给大家分享相关工具的使用、进展等,比如在华山感染主办Oriental ID week学术培训上授课等。

通过探索,我们发现,AI至少可以在七个方面助力初级的科研起步:文献检索、代码编写、论文写作、PPT制作、图表生成、文献管理和会议纪要整理。

在科研应用方面,我们知道靶点识别是疾病诊断与药物研发初始阶段最关键的步骤,传统的靶标识别耗时很久,鉴于AI在分析大型数据集和复杂生物网络方面的优势,在靶标识别中发挥着越来越大的作用。基于初期的AI助力科研起步,我们开发了一个多模态感染免疫自动化分析系统,ImmuneGPT。

传统的单细胞转录组、蛋白组和代谢组分析往往需要外包给公司,不确定性大,耗时也较长,我们的系统将部分分析流程通过AI化优化,大大提高了效率。这个系统预计在未来将成为研究生和博士生的得力助手。

然而,在这个过程中,我们也清醒认识到,AI并不能完全替代科研工作。比如在临床中,我们经常尝试用多组学方法帮我们快速产出大量针对疾病的数据,寻找潜在的治疗靶点。但是,AI可以加速前面的数据处理流程,当数据产出后,仍然需要科研工作者去从大量数据中主动筛选、分析及评估,选出最优靶点。

“

AI的优势在于处理已知信息

而科学的本质是探索未知

AI可以完成80-90%的数据分析工作,但最后的创新突破仍然依仗科研人员的智慧与强大的判断能力,在这个信息爆炸的时代,保持批判性思维尤为重要。

2017年,《新英格兰医学杂志》有一篇文章Medical Education in the Era of Alternative Facts,强调批判性思维的重要性,引起过学界的热议与思考。我当时是刚刚毕业的住院医生,写过《批判性思维的养成——从亦步亦趋到特立独行》(点击阅读),分享了一些未必成熟的思考,当现在回过头来看,对临床研究和科学文献批判性的思维能力的强调,在当下的AI时代已经更加地凸显出来。

“

警惕AI时代“陷阱”

精进自身能力

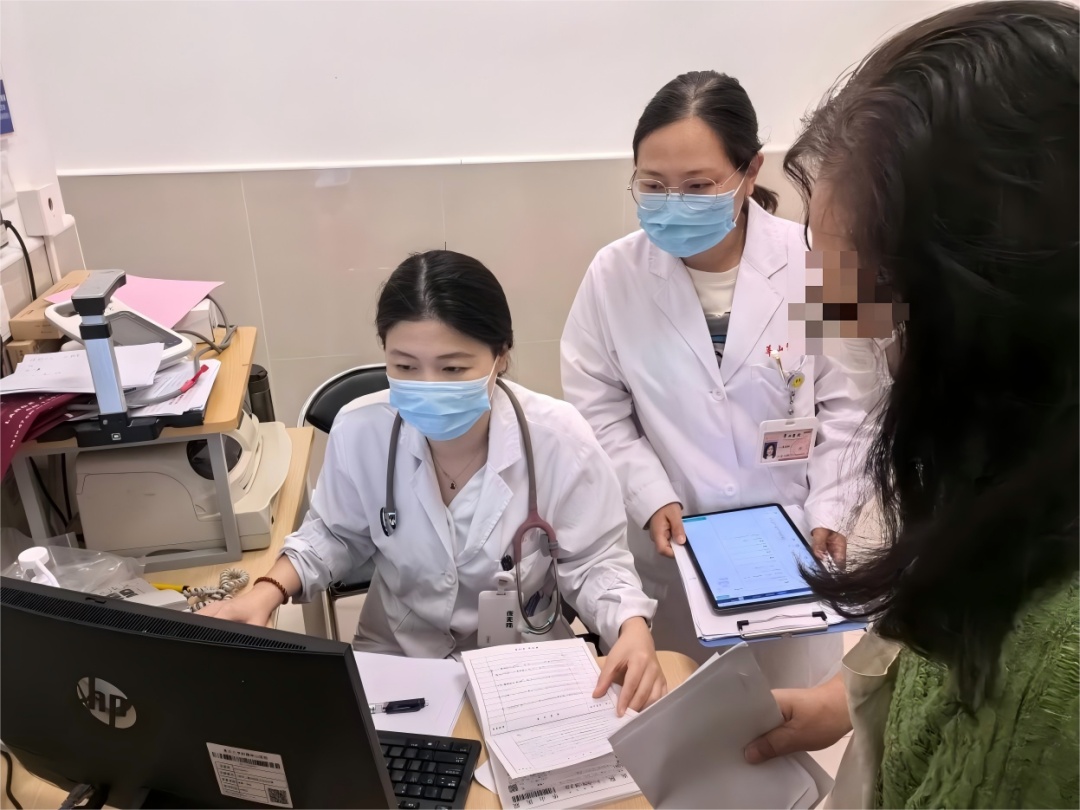

在临床应用方面,我们也在做一些尝试,开发了一个发热诊断APP。经过急诊实际比对,我发现目前AI诊断系统还比较初级,资深医生的诊断效率远高于AI。不过,AI在病历书写方面确实能提供帮助,我们正在开发自动生成入院记录的功能。在影像诊断领域,AI已经展现出了更大潜力,比如华山感染联合华山放射开发的病毒性肺炎影像学AI工具研发就取得了不错的效果。

这些实践让我思考一个重要问题:AI对年轻医生来说,意味着什么?

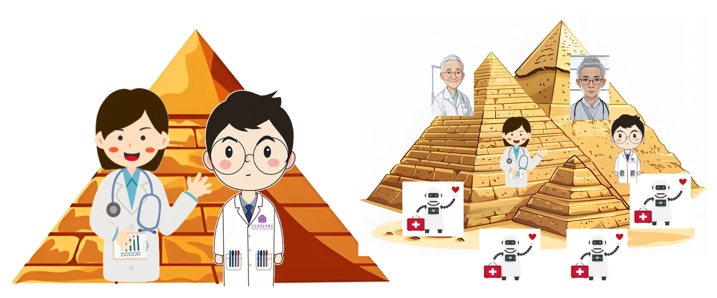

在医疗体系中,如果我们用金字塔比喻为临床诊疗水平,资深医生往往处于“金字塔”顶端,假设未来AI可以达到60%的临床基础诊疗符合率,那一部分的年轻医生和基层医生可能就处于中下层。AI的诊断准确率可能已经接近基层医生的水平。所以,如果年轻医生过度依赖AI而不注重自身能力提升,就确实可能被AI替代。

但是,这同时也是机会。如果善于利用AI作为辅助工具,就能加速成长,构建更强大的专业能力。

因此我认为,AI时代,我们需要更好地思考,如何更好的进行“教”与“学”。在医学教育中,我们不仅要教授专业知识,还要教会学生如何正确使用AI工具。比如我们的发热诊断APP,如果作为教学工具,可以帮助基层医生快速积累临床经验。AI的对话功能可以让医生反复询问诊断依据,这种互动式学习对提升临床思维很有帮助。

“

医学是一门爱的艺术

除了技术层面,我们还要关注医学的人文本质。

这里我想起以前看到过“恐怖谷效应”,指当非人类物体,如机器人与人类相似度接近,但未完全逼真时,会引发人类不适、反感甚至恐惧的现象。这一点也说明,至少目前,医疗中人文关怀是AI难以替代的。

特鲁多医生的“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”。我们都很熟悉,某种意义上这句话道出了医学的真谛。医疗,既是“医治”,也是“疗愈”,英文表述为“health care”,重点不仅是“health”,更在于“care”。

因此,我想,AI在医疗中的最终价值,应该是提高医疗既创新效率,让我们有更多时间给予患者真正的关怀。想象一下,如果AI能帮我们处理大量文书工作,医生就能用更多时间与患者沟通,这对改善医患关系大有裨益。

我们科室收到过一位H7N9患者的感谢匾,一直挂在我们的病房,是我们每位医生都很珍惜的,上面写道:“也许我只是你们职业生涯中的过客,但你们却是我人生的转折。”直到现在,这句话也时刻提醒我,医疗工作中人文关怀的重要性。在未来,AI必将使医学科研更高效、医学教育资源更丰富、临床诊疗病症更精准。面对这样的时代变革,我们医生应该扎实提升专业能力,主动掌握AI工具,善用AI去拓展自己的知识边界,与此同时,坚持医学人文精神。

最后,我想简单总结我的看法。“AI for science”是对的,但science必须由scientist引领(AI for Science,but science must be led by scientists),AI for health care是对的,但health care必须由doctor来主导(AI for Healthcare,but healthcare must be led by doctors)。在AI时代,我们要做掌握技术的人,而不是被技术所奴役的人。

更多阅读

艾静文:批判性思维的养成——从亦步亦趋到特立独行

讲者介绍

艾静文

感染科

副研究员

教育部青年高层次人才,上海市东方英才、启明星,国家传染病医学中心流行病研究部主任,上海市卫生健康行业青年五四奖章,上海市静安区青年联合会委员会委员,国家药品监督管理局药品审评咨询专家、国家卫健委抗菌药物临床应用与耐药评价专家委员会国际交流合作工作组成员、上海药学会生化与生物技术药物专委会青委、Antimicrobial Agents and Chemotherapy等杂志编委。

作为主要成员创建含百余单位的临床病原微生物监测平台,长期致力于呼吸道疾病精准诊疗,病毒的多组学免疫损伤机制等研究。首次证实猪疱疹病毒在人类中传播。首行两针灭活+重组蛋白疫苗序贯机制研究,为国内加强针策略提供依据。于Cell Host & Microbe, Cell Research 等期刊发表SCI 70余篇(共一或通讯),成果为WHO和多篇专业指南引用。成果入选Cell Host& Microbe 年度最佳论文。主持并获得国家/省部级课题、人才计划9项。作为主要成员获中华医学会青年科学技术奖、上海科学技术一、二等奖、科普特等奖。

喜欢就奖励一个“”和“在看”呗