自繁华的国际大都市上海向西行去两千余公里,穿越重峦叠嶂,在云南省的东南腹地,有一片被大自然深情眷顾的土地。它不仅深藏着像坝美这样的世界级桃花源山水隐逸地脉,还拥有从田园风光到喀斯特地貌的丰富景观画廊。这里,便是文山壮族苗族自治州广南县。

从前,广南县如同一位养在深闺的佳人,鲜为外界所识。随着国家东西部协作战略的深入推进,特别是近些年来沪滇协作机制的持续深化与创新,跨越千山万水的静安区与文山州结成了紧密的帮扶对子。这片遥远而充满魅力的“桃花源”,被来自黄浦江畔的东风“吹拂”,其独特的自然禀赋、深厚的文化底蕴,也被越来越多的人们所认识、了解和向往。

在近三十年携手同行的结对帮扶征程中,静安区与广南县两地心手相连,精准聚焦“扶业、扶能、扶智”三大核心,深度融合发力,协同推进区域发展,内生动力不断增强、乡村全面振兴步伐坚实有力。

如今,在东西部协作这幅波澜壮阔的时代画卷上,静安区和广南县的篇章显得格外亮眼。产业发展的动能更加强劲澎湃,村庄的面貌焕然一新、更加优美宜居,民生保障的体系日趋完善、覆盖面更广,人民群众的生活水平显著提升、幸福感与获得感更加充盈富足。一幅产业兴、乡村美、百姓富的壮丽图景已经在滇东南大地铺展开来。

产业协作 激活内生动力

跨区域产业协同发展是东西部协作的重要组成部分。近年来,静安区和广南县持续深化结对帮扶关系,通过精准实施特色优势产业培育壮大、关键性基础设施提档升级、乡村综合功能优化提升等一系列务实举措,推动着广南县经济社会快速发展,为这片土地注入了丰沛的活力。

广南县作为云南省重点产茶县,种茶制茶的历史源远流长,距今已有三百余年的深厚积淀,是名副其实的云南省茶产业十强县之一。然而,如何让传统优势产业焕发新生,实现提质增效?静安区的帮扶给出了创新答案。

在坝美镇八达村,静安区投入帮扶资金,实施了高标准的茶叶精选车间建设项目。此举不仅显著提升了当地茶叶加工的精深水平和产品品质,更建立了紧密有效的联农带农机制。车间通过租赁运营等方式产生稳定收益,直接反哺村集体经济,带动了周边茶农增收致富,绿叶变成了“金叶”。

在珠街镇,独特的自然条件孕育了当地长冲梨果大、皮薄、汁多、味甜的优良品质。为了让这份“枝头鲜”走出大山、销得更远,静安区与广南县携手发力。一方面,通过精准的政策扶持引导产业发展;另一方面,积极引进企业,并支持成立专业合作社,有效整合分散资源。多措并举之下,长冲梨产业驶上了发展的快车道。目前,当地已引进多家龙头企业,种植农户超1600户,并形成了数十个种植大户。

依托东西部协作的强大支撑力,静安区对广南县具有发展潜力的多个特色产业,包括茶叶、柑橘、珍稀的蒜头果、长冲梨以及香椿等,给予了全方位、多角度的资金、技术、理念支持和市场对接帮助,有力地推动了广南县相关产业向高质量、高效益方向转型升级。除了茶产业的升级和长冲梨产业的壮大,香椿产业也实现发展突破,百合产业和柑橘产业增产增收,蒜头果产业在科学规划和精心培育下也茁壮成长。

广南县还有一种珍贵的本土资源——高峰牛。这种牛肩背凸起、骨骼精干、肉质细嫩,是国内为数不多能产高档雪花牛肉的品种之一。然而,在过去相当长一段时期内,受制于交通闭塞、养殖技术相对薄弱、品牌建设滞后等因素,高峰牛产业面临着市场知晓率低、良种覆盖率不高等发展瓶颈。

为了保育和发展这一具有显著地域特色和巨大潜力的优良牛种,近些年,静安区东西部协作资金支持广南县建起了诸多设施,帮助构建和完善了广南高峰牛育种供种体系。随着养殖规模不断扩大,至2023年,高峰牛养殖代表小镇珠琳镇高峰牛肉牛存栏已有3.5万头,产业基础日益雄厚。

与养殖规模迅速扩大形成对比的是,当地配套的交易市场发展曾一度滞后,成为制约产业价值实现的短板。2024年,基于深入的科学调研和市场分析,静安区东西部协作资金再次精准发力,支持珠琳镇规划建设了一座现代化的大型牲畜交易市场。该交易市场占地面积40亩,配套建设交易大棚、业务用房、仓储用房、无害化处理池等,可覆盖当地11个村(社区),直接惠及农户超1.1万人,并辐射珠琳镇周边乡镇。

广南县自古是云南通边达海、南下两广的主要通道节点,区位优势独特。如何依托自身得天独厚的资源禀赋和日益改善的区位条件,找到并培育经济发展的新增长点,成为两地持续深化协作的重点探索方向。拓展园区共建、打造产业集聚平台的发展思路逐渐应运而生。

在沪滇两地共同努力下,广南县农特产品加工和商贸物流园区管委会与上海九百(集团)有限公司成功实现对接与合作。沪滇双方的各自优势,也逐步在融合中得到进一步释放。

一方面,广南县依托优质农特产品资源与劳动力优势,为产业落地生根、集群发展提供了坚实的资源基础和要素保障。另一方面,上海九百(集团)有限公司凭借在品牌塑造、市场营销网络、资本运作以及现代化企业管理等方面的显著优势,为园区注入强劲的市场驱动力和创新活力。

通过深度的前期谋划、科学的布局以及高效的资源整合,两地携手成功为“云品入沪”搭建了一条高效、稳定、畅通的渠道,实现了优势互补、资源共享、互利共赢,让云南的优质农产品能够更便捷地进入上海乃至长三角广阔市场,同时也让上海的资本、技术、管理经验在云南广袤的土地上开花结果。

经过精心建设和招商运营,园区发展成效斐然。现在,已有11家产业链上下游关联企业入驻园区,总投资额高达7.06亿元,形成了显著的产业集聚效应。这些企业的落地投产,不仅大幅提升了广南县当地农产品的附加值,延伸了产业链条,还成为驱动当地产业升级和经济结构优化调整的重要引擎。昔日以传统农业为主的县域经济,正因园区的蓬勃发展和龙头企业的带动,加速向现代化、产业化、集群化的方向转型升级。

在纵深推进东西部协作的过程中,沪滇两地还以重大项目为牵引,协助引进宇泽新能源(文山)项目落户乡村振兴产业示范园昔板片区。该项目一期工程展现出令人惊叹的“沪滇速度”,仅用时数月,便顺利建成实现投产。

这一重大工业项目的成功落地,不仅为广南县注入了高端制造和绿色能源产业的新动能,极大优化了当地的产业结构,更成为沪滇产业协作从传统农业领域向新能源、高科技等战略性新兴产业成功拓展的标志性成果和典型案例,具有深远的示范意义。

沪滇产业协作的内涵远不止于项目的引进落地,更向着资本联动、人才共育的深层次、高水平方向阔步迈进。援滇团队还推动了上海宇泽盛新能源有限公司在上海注册成立,此举不仅为企业拓宽了融资渠道、优化了战略布局,还为其未来发展及上市进程奠定了坚实基础。

深度融合 赋能乡村蝶变

“天之广、云之南”,广南县历史悠久,文化底蕴厚重,资源富集,生态环境优美,是首批国家级生态保护与建设示范区,荣获“美丽中国·最佳国际休闲旅游城市”“中国最美原生态康养旅游县”“中国天然氧吧”等荣誉称号,生态金字招牌熠熠生辉。

独特的资源禀赋,为广南县发展农文旅融合产业提供了得天独厚的条件。但县大面广、基础设施薄弱,区位优势、资源优势向发展优势转化慢等客观因素,也一度制约着当地发展。

对此,来自静安区的援滇干部们没有畏难,而是沉下身子,遍访全县18个乡(镇),深入开展调查研究。他们重点围绕产业发展促农增收进行全面调研分析,力求将沪滇协作项目的谋划与广南县整体发展规划进行精准、有效的衔接。

以六郎城村为例,这里享有“国家级森林康养基地”“中国铁皮石斛之乡”美誉,四周群山合抱,林木葱郁苍翠,常年云雾缭绕,宛如人间仙境。在这里,被誉为“中华九大仙草之首”的铁皮石斛几乎随处可见,或附生于古树之上,或扎根于石缝之间。

作为文山州最具代表性的特色名贵中药材之一,广南铁皮石斛素有“软黄金”之称。2013年,“广南铁皮石斛”被批准为国家地理标志保护产品。围绕“农文旅深度融合”这一清晰的发展定位,援滇干部深耕石斛产业链条,推动种植标准化、加工精深化、产品多元化。

通过挖掘六郎城村石斛这一核心资源禀赋,当地在沪滇协作资金的支持下,建设起现代化的岜夺组培工厂、高标准的种苗繁育基地和产学研结合的科研基地,实现了石斛种苗繁育的科学化、规范化和规模化生产;同时,积极携手上海、昆明等地的高校和科研院所,共同开发以铁皮石斛为核心原料的系列健康食品。如今,广南石斛系列产品,已成功销往上海、杭州、广州等地。

一株小小的“石斛仙草”,正释放出支撑大健康产业的巨大潜能。正是因为紧紧抓住了这株“仙草”,原本深藏于滇东南大山中的六郎城村,在守护好绿水青山的同时,成功找到了打开致富之门的金钥匙,将生态优势转化为发展优势。

沪滇协作不仅推动了石斛种植从传统的粗放模式向绿色、有机方向转变,促进了石斛产品从初级的粗制加工向科技含量高、附加值大的精深制造跃升,还推动石斛观光体验从简单的基地游览向深度旅居、健康养生、文化体验等多层次形态拓展。

2023年,六郎城村以生态、绿色、康养相结合的“农文旅融合”为发展定位,以功能提升为主抓手,打造集“度假体验、文化创意、特色医药、康养休闲、城市邻里”于一体的“石斛康养小镇”。

在沪滇协作的东风吹拂下,这个深山小村庄华丽转身,发展成为了远近闻名的旅居目的地和康养胜地。2024年,该小镇累计接待游客量显著增长,实现综合旅游收入约4000万元,产业富民效应日益凸显。

援滇干部赵清元在坝美镇革乍农业产业基础建设项目现场

现在,这里逐渐成为无数都市人心中向往的“诗和远方”,也让“旅居云南”的特色品牌不断被擦亮。“这应该就是我们援滇的初衷,也是最大的收获。”上海援滇干部,挂职广南县委常委、副县长的赵清元如是说。

如今,走进六郎城村,眼前的景象令人心旷神怡。古朴的青石板路蜿蜒于绿树掩映之中,独具壮乡风情的特色民居错落有致地分布在山坡上,空气中弥漫着铁皮石斛特有的淡淡幽香。

援滇干部杜惠华调研蔬菜基地

围绕乡村振兴战略和石斛特色产业,东西部协作已经成功助力当地探索并走出一条一二三产深度融合、互促共进的可持续发展道路。“让石斛走出去,让世界走进来”,这是上海市援滇干部、挂职广南县农业农村和科学技术局副局长杜惠华的心声,也是其工作的目标方向。

产业的深度融合不仅催生了新业态,也同步显著改善了乡村的人居环境和整体风貌。广南县的乡村,展现出产业日益兴旺、生态更加优美、乡风更加文明的新风貌。通过健全联农带农富农机制,乡村振兴的发展成果正广泛惠及千家万户。一条条特色产业链,已成为串联起广南农民增收致富梦想的“金纽带”。

令人欣喜的是,越来越多的在外务工人员、大学毕业生等看到家乡发展的巨大潜力和机遇,选择回到广南县,积极参与到家乡的建设发展中。近期数据显示,已有从上海等地返乡的务工人员成功创办了餐饮、电商等各类企业23家。他们带回先进的技术、开阔的眼界和现代化的经营理念,这些宝贵财富进一步激活了广南县乡村振兴的内生动力和创新活力。

如今,广南县已有超过3.3万户农户、14.2万人共享到东西部协作和产业发展的红利,其中,1.3万脱贫人口通过产业带动、就业帮扶等方式,稳稳踏上了持续增收的道路。村民的钱袋子实实在在地鼓了起来。

2024年,六郎城村的人均纯收入历史性地突破3万元大关,达到30134元,是十年前的20倍之多;村集体经济收入也大幅跃升至33.35万元,较2018年增长了30.85万元,实现了跨越式的增长。这些数字,是沪滇协作成效最生动、最有力的注脚。

从村庄风貌的焕然一新到特色产业的蓬勃兴旺,从农民收入的成倍增长到发展模式的广泛推广,六郎城村的精彩蝶变,是沪滇两地用心用情用力助力广南县乡村全面建设的生动缩影。农文旅一体化融合发展的探索过程中,也不断生发出新的空间、新的可能和新的希望。

帮扶带动 拓宽增收渠道

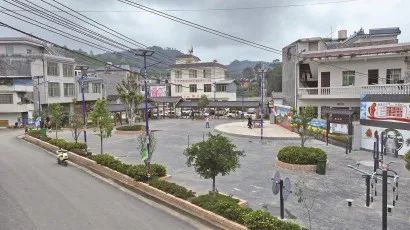

焕然一新的那洒镇牡猪扎村活动广场

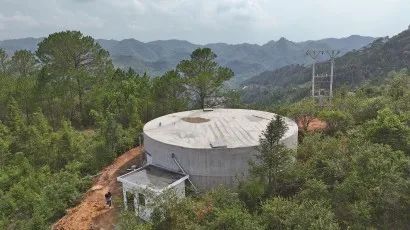

莲城镇坝汪村自然能提水项目

莲城镇小广南社区车湾小组功能提升项目

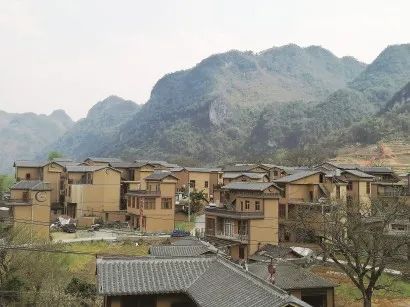

坝美镇汤那村人居环境提升项目

“园区建了这么多厂,我们不用外出打工,每月能挣6000多元,既能补贴家用,又能照顾老人孩子。”在广南农特产品加工和商贸物流园区工作的工人所道出的朴素心声,也是众多受益者的共同感受。

三年来,这个在沪滇协作支持下建成的现代化园区,已累计为当地创造1841个稳定就业岗位,其中精准吸纳脱贫劳动力102人,为拓宽群众增收致富渠道铺就了一条宽阔的“康庄大道”。

来自上海的援滇干部们,不仅为广南县群众在家门口创造了增收的“薪”天地,还通过精心组织消费帮扶、精准实施就业帮扶等多种途径,进一步拓宽当地群众多元化的增收渠道,编织起一张立体化的富民网络。

从云南的深山集市,到上海繁华都市的精品橱窗,在沪滇协作机制的强力保障下,援滇团队积极发挥桥梁纽带作用,主动对接上海九百世纪食品城,成功建成文山农特产品展示销售中心与“直供直销”基地,打通了“云品入沪”的关键节点。

同时,援滇团队连续多年精心组织广南县的优质农特产品销售企业登陆上海举办的对口地区特色商品展销会,通过“线下体验+线上直播”双通道,让广南县深山里的珍品——如口感独特的羊脂籽米、生态有机的高原茶叶、品质上乘的高峰牛肉等,跨越山海阻隔,源源不断地走进长三角地区万千家庭的餐桌和日常生活。

援滇干部们具有双重角色,他们既是深入市场前沿的“侦察兵”,敏锐洞察大都市里人们的消费偏好和市场需求变化;也是搭建产销渠道的“架桥者”,不遗余力地链接两端资源。他们深入上海的商超、社区进行细致调研,指导企业开发适销产品,让产品包装更时尚、更便携;推动建立“产地直采+品质溯源”供应链体系,积极协助企业申请“绿色食品”“有机产品”等认证,提升农特产品市场价值。

一系列举措有力推动了广南县农产品从“土特产”向“精品伴手礼”的升级蜕变。同时,援滇干部积极穿针引线,促成上海企业与广南县生产基地签订长期稳定的采购协议,推动“订单农业”规模化发展,让广南的农户们得以种得安心、养得放心,销售也更有保障。

广南八宝米的缕缕清香飘进上海老弄堂,广南铁皮石斛的甘醇融入人们的茶盏……三年来,沪滇两地携手大力实施“文品出山”工程,累计达成消费帮扶交易额高达1.17亿元。这不仅丰富了上海市民的“菜篮子”“米袋子”“果盘子”,也让远在2000多公里之外的广南县群众感受到“钱袋子”鼓起来的喜悦。

“去年种了八宝米,合作社包销,收入翻了一番!”曾经的脱贫户,如今脸上挂着满足的笑容。受益于订单农业的农户不在少数,超1.1亿元的订单,不仅带来实实在在的收入,也倒逼着广南县农业生产方式的转型升级。

在沪滇协作推动下,广南县已建成21个标准化种植基地,同时,农产品加工也向精深领域大步迈进。曾经论斤卖的初级农产品,如今在现代化加工车间里,变身为即食菌汤包、石斛精华饮品等高附加值商品。目前,当地已有超过8000户农民,稳定嵌入消费帮扶构建起的产业链中,实现稳定增收。

拓宽增收渠道的举措,不止于消费帮扶。为了让广南县富余劳动力“出得去、留得住、发展好”,实现更高质量就业,沪滇劳务协作突破传统的简单输出模式,探索构建了“定向招聘、定向服务、定向输出”三位一体的精细化协作新机制,使就业对接更精准、服务更贴心、保障更有力。三年来,这套机制成效显著,已有超4300名广南县农村劳动力赴沪就业。

举办沪滇协作劳务技能培训班

特别值得一提的是,得益于沪滇职业教育协作的深化,“00后”广南职校学生赴上海企业实习的比例,三年实现高达300%的增长。同时,通过精准对接和稳岗服务,已有3517名脱贫劳动力在上海等地实现稳定就业,年均增收超过6万元。

从打通市场渠道的消费帮扶,到提升人力资本的劳务协作;从推动“广品入沪”拓宽销售半径,到通过技能培训和稳岗服务实现更高质量的就业增收。一条从广南壮乡通向上海的创收增收之路,连起了万家灯火,照亮了奋斗者的梦想,也让广南县人民对美好生活的向往变得更加具体、可感、可及。

组团支援 做实民生支撑

“大城市的环境让我重新认识了这个专业,现在越学越喜欢!”当广南县民族职业高级中学学生在上海星级酒店的灶台前娴熟运刀时,她未曾想到,三年前那个因刀工不佳险些放弃烹饪专业的自己,会在黄浦江畔重拾职业理想。这一转变,正是沪滇教育协作“组团式”帮扶结出的硕果。

在珠街镇长冲村建立直供直销种植基地

2022年8月,一个由上海逸夫职业技术学校、上海回民中学骨干教师领衔的优秀教育帮扶团队,跨越千里,来到广南县民族职业高级中学和广南县第十中学校开展帮扶。

他们深入调研当地学情和产业需求,对原有课程体系进行了大刀阔斧的改革优化,将文化课与技能课的比重调整优化为“4成文化课+6成技能课”,更加突出实践能力和职业素养培养。同时,紧密结合广南县产业发展趋势和沪滇协作需求,增设智慧农业、中式烹饪及中草药等特色专业,构建“现代学徒制”培养体系。

张骏校长与留守儿童谈心

石裕雄校长在高三语文备课组指导高考备考

几年来,“组团式”教育帮扶成果丰硕,“青蓝工程”成功结对师徒46对,500余师生通过“展翼计划”走出大山,赴上海开展研学、交流,1200余名学生得到“静安助学金”“沪滇春蕾计划”等资助,610人次教师赴沪沉浸式培训,上海名师送教下乡覆盖广南全县重点学校,惠及广大师生。

同时,两地还创新性地携手推行实训基地双向共建模式,在上海设立广南学子实习基地,推行“上海师傅+云南学子”师徒制,500余名广南学生在上海真实的职场环境中锤炼专业技能、培养职业精神、开拓视野。

在东西部协作的支撑下,广南县民族职业高级中学还得以完成实训基地改造和智慧校园建设。通过推动学校增设“订单班”和“冠名班”,援滇团队引入上海餐饮管理、现代服务业等前沿课程,让职业教育与产业需求无缝对接。

一系列的举措让学校学生的升学、就业实现了双突破。2024年,学校单招录取259人,较2021年翻番,本科上线从1人跃升至46人,“3+2贯通培养”实现100%高质量就业升学。6名优秀毕业生通过“上海就业+继续教育”模式,同步获得企业岗位与高校深造机会,实现“技能立业”与“学历提升”双丰收。

在广南县第十中学校,帮扶团队持续优化深化“6+1导学模式”,将情境教学法等技巧倾囊相授,培养学生的主动精神和创新精神,切实提高课堂教学规范和质量。在全校师生的共同努力下,2023年和2024年,广南县第十中学校本科上线人数完成指标率均超300%。

在广南县这片天地里,感人的场景无处不在,不仅有实训教室里上海名师手把手教授学生雕琢“孔雀开屏”,还有脑梗患者在沪滇专家联手下重新站立行走的生动故事。三年来,以“组团式”帮扶为引擎,静安区累计选派15名医生、12名教师长驻广南,接收700人次当地骨干赴沪学习交流和进修,为当地培养了一批带不走的人才队伍。

几年里,90名医卫骨干赴沪进修,带回流式呼吸机操作等132项技术;通过改善医院设备条件和提高使用水平,广南的县域影像诊断准确率已经达到三甲医院水平。2024年2月,广南县人民医院正式通过评审,晋级为三级乙等综合医院,标志着其综合服务能力和管理水平迈上了历史性新台阶。

“组团式”帮扶医疗队不仅带来技术,更致力于提升医院管理软实力。他们帮助广南县人民医院完善修订了20余项内部管理制度,累计诊疗患者近万人次,开展各类手术近千例次。他们克服困难,成功开展颅脑肿瘤切除、“人工肝”、动脉栓塞介入等数十项新技术,有力解决了当地百姓外出就医的难题。

袁旻健院长现场调研业务需求

为进一步巩固成果,推动广南县人民医院实现可持续的高质量发展,在沪滇协作机制的牵线搭桥下,66名医院中层干部以“轮转式”进修方式前往上海进修,一批医疗管理人才和专业技术骨干得到培养,当地还开通了白玉兰远程诊疗系统,“人在广南,问医上海”的“云医疗”模式得以让“患者不动专家动,足不出县治大病”。

沪滇协作的暖流,还体现于更加立体多元的结对帮扶和社会力量参与,两地人民的心也贴得更近,情谊更加深厚绵长。

去年11月,“沪滇协作·华莱士公益行动”如约而至,满载着上海人民深情厚谊的“华梦星愿小书桌”项目,跨越千山万水,为广南县5所乡村学校送去1018套崭新课桌椅。小书桌承载大梦想,三年来,跨越千里的公益暖流奔涌不息,累计撬动社会帮扶资金超4000万元,实施了多个领域的公益项目,涓涓细流汇聚成爱的江河。

静安区与广南县还创新构建起“街村联建、村村互助、村企共生、组织协同、医教联动”的全方位、多层次结对帮扶体系,并创建了“静安—广南结对云平台”,实时发布需求清单、资源清单、项目清单,实现帮扶需求的精准识别和帮扶资源的精准匹配、高效对接,让每一份爱心都能找到最需要的地方。

街村携手,南京西路街道与者兔乡共建“非遗工坊”,将壮族刺绣引入上海时尚买手店;村村联动,彭浦镇幸福新村输送“社区治理经验”,助力旧莫乡昔板村获评省级美丽乡村;医教相长,静安中心医院与广南县医院开通5G远程诊疗,市西中学向珠街中学共享“智慧课堂”资源。这张精心织就的立体结对帮扶网络,如同一个个紧密相连的“同心结”,将沪滇两地紧紧维系在一起。

如今,“百企结百村”“村村结对”“村企结对”等创新形式在静安区与广南县之间遍地开花。两地已累计推动22家静安单位组织与36家广南机构结对共建,落地“路灯点亮工程”“安全直饮水项目”等42个民生项目,惠及群众3.2万人。区域协作的毛细血管,随着这种多元、深入、精准的结对帮扶模式,延伸到了沪滇协作的肌理末梢,温暖着千家万户。

三载耕耘路,山海同辉映。今日之广南,产业园区内现代化厂房林立,机器轰鸣,生产线高效运转;职业学校的学子们自信地展示着精湛技能,眼中充满对未来的期待;边疆的患者在沪滇专家联手救治下重展笑颜,健康的喜悦洋溢在脸庞;深藏于滇东南大山的生态珍品,跨越千里,香飘申城,丰富了都市人的味蕾……

从宇泽新能源项目令人惊叹的“沪滇速度”,到静安区与广南县之间构建起的全方位、立体化的结对帮扶网络;从“组团式”医疗帮扶填补多项县域医疗技术空白,守护人民健康,到定向式劳务协作锻造出一批批高素质技能人才,拓宽致富门路;从消费帮扶让“云品”畅销沪上,到文旅融合激活乡村资源……沪滇协作已在广南县大地上形成了产业共兴、民生共惠、人才共育、文化共融的立体式、全方位协作格局。

静安东风暖,广南“桃源”新。这份跨越山海的情谊与协作,正持续为当地注入不竭的发展动能,共同书写着东西部协作、促进共同富裕的壮丽新篇。未来,沪滇两地将继续携手并肩,深化合作,在这片充满希望的热土上,绘就更美的发展画卷。