街口总平面俯拍照片

福州路、江西中路路口

黄浦区

二重奏的和谐共鸣

建筑围合的城市舞台

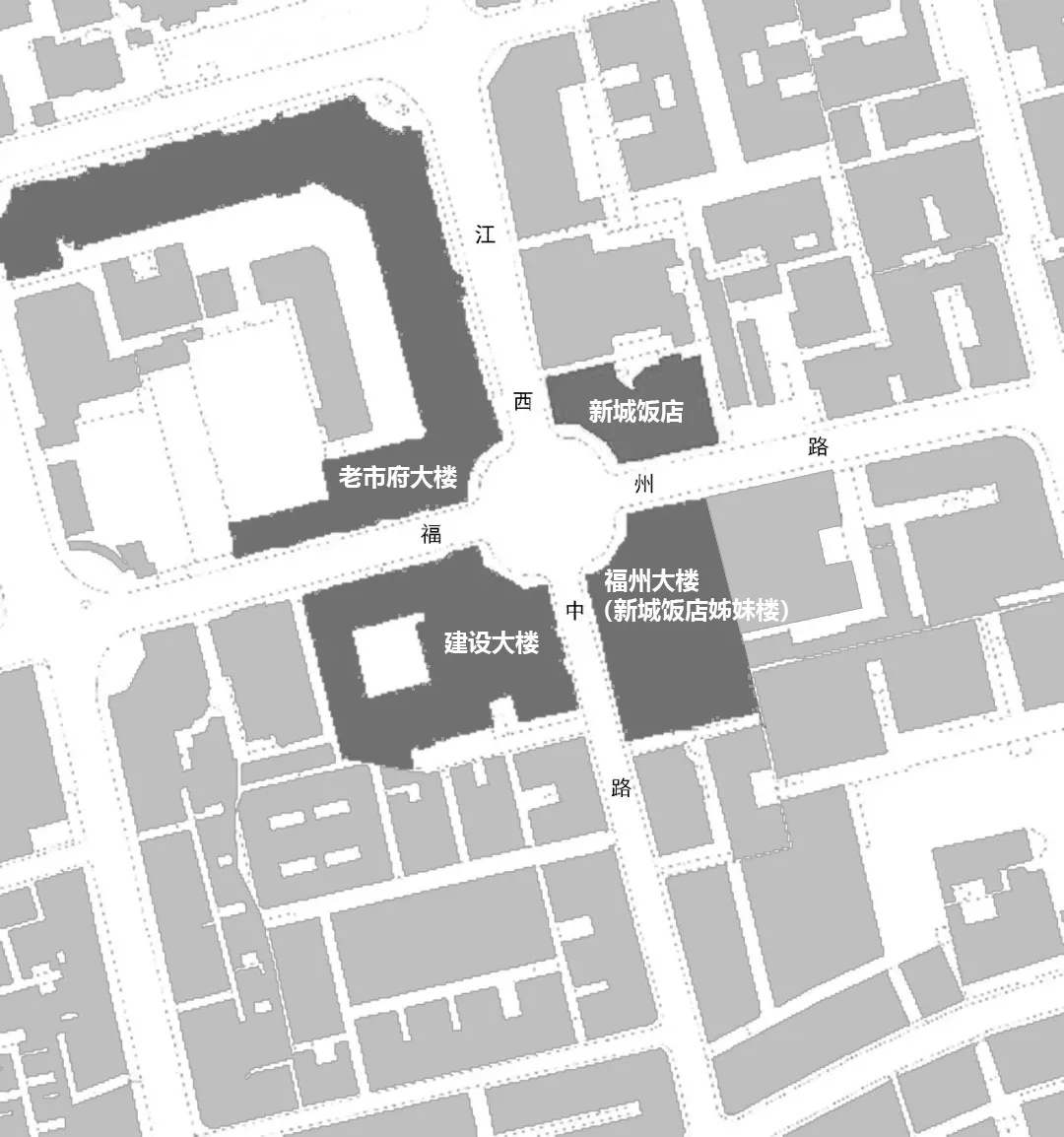

位于江西中路与福州路交会处的“最美十字路口”,由四幢高高耸立的历史建筑构成独特天际线。它们如同精妙的合奏,每一栋都缺一不可。尤为罕见的是,四幢建筑均在转角处形成了一个弧形凹面,共同围合出一个圆形的街心广场。这种独特空间形态在上海历史街区中极为少见,不仅创造了视觉奇观,更在上海城市街道空间演变中具有重要的历史文化意义,和谐的“二重奏”在这个路口响起:

沉稳的大提琴:西北角的老市府大楼,作为四座建筑中唯一的多层体量,以其庄重的姿态和厚重的历史感,奠定了整个空间的沉稳基调。

华丽的小提琴:东北、东南与西南角,三座造型相似、挺拔入云的高层建筑——新城饭店、福州大楼与建设大楼,以相似的摩登气质彼此呼应,构成了十字路口的主旋律。

福州路江西中路路口及周边

上海建筑的黄金时代标杆

上海市文物保护单位 | 上海市优秀历史建筑

黄浦区160街坊立面

汉口路193号的老市府大楼是160街坊保护性综合改造项目的核心建筑,位于外滩历史文化风貌区的腹地,是上海市文物保护单位、上海市优秀历史建筑以及上海市不可移动革命文物。1949年5月28日下午,陈毅市长在位于大楼二楼的办公室内接掌关防印信,标志着上海市人民政府正式成立,宣告上海历史翻开了新的篇章。1949年10月2日,大楼前升起了上海市第一面五星红旗。

老市府大楼始建于1914年,由建筑师特纳(R. C. Turner)设计,裕昌泰营造厂施工,落成于1922年。

黄浦区160街坊实现百年围合

大楼外形为英国新古典主义风格,并带有巴洛克风格的装饰。回望百年,放眼当下,街坊整体出现了土地利用能级低下、功能单一、空间封闭、界面缺失等问题,且因年久失修,街坊内风貌混杂,内院场地拥挤,存在安全隐患和不当利用等情况,亟待整体保护更新。160街坊保护性综合改造项目于2015年初正式启动;2019年10月9日,老楼修缮开工;2023年4月实现大楼“百年围合”;2024年5月工程建设基本完成。经过近10年努力,实现了整个街坊的“重现风貌、重塑功能”,变“古旧”为“经典”。

黄浦区160街坊内院开放市民空间

项目以业态定位、总体施策、保护更新为抓手,积极探索有机城市更新的“上海样本”,引领上海新经济、引领文化新内涵、引领城市新活力,形成集办公、文化和商业的复合型业态布局,打造国际金融办公服务平台、中央活动区文化标杆与城市共享公共空间。主要包括沿街围合建筑、庭院红色建筑、庭院多功能建筑、地下空间等。其中,围合式庭院内拥有约3000平方米公共开放市民空间。

原陈毅市长办公室

室内修缮后

二楼大厅

室内修缮后

邻近于二层东北角的原陈毅市长办公室,整体风格稳重大气,装饰格调高雅,体现近代办公建筑的典型特征。同时也有许多特色构件和装饰,比如古典庄重的乳白色大理石墙面、雕刻精湛的汉白玉栏杆、握感舒适的黄铜扶手、造型丰富的顶篷石膏线脚、带科林斯柱式和弧形线脚的深色橡木护壁、优雅精致的橡木小拼花地板、工艺精湛的带摇柄气窗的实腹落地钢窗、气派的栗壳色橡木和墨绿色大理石饰面壁炉、精美的铜镂空遮罩和锻铁镂空灯柱、带围边的拼色马赛克楼地坪和水磨石踢脚。这些空间和重点保护部位不仅承载着重要的历史记忆,更是近代上海室内装饰特色工艺的鲜活例证。

名流云集的沪上百年顶奢饭店

上海市优秀历史建筑

新城饭店立面

1934年落成的新城饭店,最初名为都市饭店,由当时实力强大的新沙逊集团投资兴建。这幢建筑拥有地下1层和地上14层,高度接近50米(49.98米),总建筑面积约为10500平方米。一经落成,便跻身上海最高档、最顶级的旅馆行列,吸引了众多社会名流显要前往入住。 自1935年开门营业以来,除了在1958年至1964年间曾短暂改变用途作为办公楼外,这座饭店在漫长的近百年岁月里,其核心功能始终是作为旅馆提供住宿服务。

新城饭店历史照片与近照对比

新城饭店的主立面采用垂直构图,营造出挺拔的视觉效果。八层以上通过阶梯状退台的设计,进一步强化了建筑的向上感。底层沿街部分以花岗岩贴面彰显稳重,而主入口、建筑顶部以及塔楼檐口等关键位置,则装饰着极具Art Deco特色的纹样。这栋融合了装饰艺术元素的现代主义早期高层旅馆,具有重要的建筑艺术价值。

新城饭店装饰艺术风格建筑细部

为提升管理与使用功能,新城饭店于2013年—2016年全面停业改造,进行了系统性的修缮装修。严格遵循“原真性原则”,依托历史档案与遗留构件,对历史空间进行可识别、可逆的复原优化。主入口雨篷因曾更替形制、尺寸、材质,设计师通过史料研究与残留结构勘验精准复原;墙面铜质、石质构件参照邻近汉弥尔登大楼(现福州大楼)实物修复。外立面采用三维激光扫描建模与传统工艺,按原样复原檐口、塔楼仿石装饰细节。室内改造兼顾当代需求,重点保护屋顶露台铁艺围栏、楼梯铁艺栏杆、装饰电梯指示器、通风口铜质面板等特色构造。

修缮后的新城饭店主入口雨棚

十里洋场最好的办公楼之一

上海市优秀历史建筑

福州大楼立面

福州大楼,前身为汉弥尔登大楼,由新沙逊集团旗下华懋地产公司投资开发,公和洋行操刀设计,上海新仁记营造厂负责施工。工程启动于1931年,1933年落成。竣工后不久,产权便转让给曾任美国驻沪领事的汉弥尔登先生,汉弥尔登大楼也因此得名。它曾被誉为十里洋场最好的办公楼之一。

福州大楼装饰细节

大楼外观具有显著的装饰艺术风格特征:暖褐色水刷石饰面、强调垂直感的立面线条,以及层层内收的阶梯状轮廓,共同营造出恢弘而庄严的视觉效果。整栋建筑由主楼与辅楼构成:主楼入口位于江西中路与福州路转角处,门牌江西中路170号;辅楼入口则设于福州路107-123号,其部分楼层与主楼相连。大楼建成初期,1至3层规划为办公区,3层以上(除6楼外)则定位为高级管家式公寓。时至今日,其空间格局基本延续:1至3层仍为公司、机构的办公场所,3层以上则为居住功能。

福州大楼室内楼梯

无论是主楼还是辅楼,内部的细节装饰依旧迷人:几何纹样的水磨石地坪、雕饰精美的铸铁楼梯、釉面墙砖与老式钢窗、栏杆上的浮雕装饰等使得时光仿佛在此沉淀。

城市发展变迁见证者

上海市优秀历史建筑

建设大楼“环抱式”街角空间

建设大楼由英商建兴洋行(前身新瑞和洋行)设计,华商陶桂记营造厂承建,1934年动工,1936年落成。这座建筑地上部分高度为67.97米,总建筑面积为10513平方米。

该楼的诞生正值1930年代上海高层建筑的黄金期。彼时虽外贸萎缩,建材进口却大幅攀升,欧美积压建材大量倾销至沪。高层项目的高额回报,加之彼时设计技术已相当成熟,推动地产商利用低廉材料与人力,争相投入高层建设,造就了沪上短期内摩天大楼的爆发式增长。

建设大楼作为福州路江西中路十字路口四个转角中最后建造的建筑,平面与其他三座一样,采用内凹的方式处理道路转角,与周围建筑联动,极具特色的“环抱式”街角空间至此形成。

在1929年至1938年沪上高层建设热潮中,其高度仅次于永安新厦(22层,约85米)、国际饭店(22层,约81.1米)、百老汇大厦(21层,78米)与峻岭公寓(18层,78米),位列第五。这既体现了当时的先进营建技术,也彰显了其重要的技术价值。

建设大楼立面选材丰富,花岗岩砌块、黑色花岗岩贴面、水刷石饰面、条纹水刷石、黄砂水泥涂层、黑色钢窗及窗下金属饰板共同构筑了建筑独特的肌理。大楼外立面保护修缮工程于2021年启动,严格奉行“原式样、原材质、原工艺”准则,力求真实、完整地传承其历史风貌。

修缮前后水刷石墙面对比

修缮前后花岗岩墙面对比

此次修缮中,设计阶段即委托专业机构对建筑外立面各类材质进行科学检测,为后续精准复原奠定基础。施工全程注重保护历史文脉并体现科技内涵,秉持最低干预原则——以延续现状、缓解损伤为目标,杜绝过度修缮。通过精心的修复工作,确保这座历史地标在新时代也能继续焕发独特光彩,并持续传递其不朽魅力与时代意义。

穿过路口,顺着福州路前行,沿街的风景同样引人入胜。这条被誉为“文化第一街”的百年道路,以书香为骨、烟火为肌,串联起上海文化的脉络。向东漫步直到外滩,每一栋建筑、每一间店铺都在低语着时光的故事。

福州路街景

福州路东起外滩中山东一路、西至西藏中路(连接人民大道),全长约1.5公里,俗称“四马路”。自1872年《申报》创刊起,这里渐成文化高地,1920年代汇聚《申报》《新闻报》等13家主流日报;1946年全沪31家书店中14家坐落于此,商务印书馆、中华书局等出版巨头云集,获称“文化街”,并列入上海64条永不拓宽的保护道路。这里诞生了天蟾舞台等海派文化地标,更见证大批文化名流的创作与传播。如今暮色中,书店暖光与商铺辉映,这条“活的文脉长卷”仍让建筑可读、墨香可触、烟火可亲。

站在十字路口中心环顾,仿佛置身于一个巨大的露天建筑博物馆。每座楼宇都如一本打开的历史书,等待人们驻足“阅读”。这个由四座建筑群像构筑的独特城市空间,凝固了时光,更见证着上海海纳百川的永恒魅力。早期的城市设计经验告诉我们,真正的城市空间之美不仅在于单一地标的精彩设计,也需注重整体性的区域规划,使得不同风格的建筑能够和谐共鸣,共同谱写出动人的城市奏鸣曲。

*本文图片来源自《共同的遗产》、上海建筑设计研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、Virtual Shanghai、走读魔都、黄浦最上海,部分照片由许一凡、邵峰、刘文毅拍摄。

往期精选