老街区如何化身为可触摸、可感悟的“活教材”?当前,长白新村街道正以“228街坊”为圆心,通过青少年们所喜爱的街校联动实践,将城市叙事与思政教育融通,为“大中小一体化”思政教育写下生动注脚。

01我的家园我讲解

“大家好!我是228街坊的文明推荐官。1952年,这里为产业工人建起了首批‘二万户’住宅,如今,它已蝶变为集党群服务、文化娱乐、体育健身等多功能于一体的‘15分钟社区生活圈’示范标杆。”近日,来自上海理工大学初级中学的中学生文明推荐官梁凯皓站在素墙红瓦的228街坊老建筑前,向来宾们讲述着这片土地的前世今生。

7月23日,长白新村街道精神文明建设大会召开,在杨浦区委宣传部、长白新村街道和学校代表的共同启动下,228街坊大思政实践基地正式揭牌。彼时的街区各处,来自不同学段的学生们化身“主人翁”,用自己的视角解读着社区的变化。

“我身后这面彩绘墙才刚刚‘新鲜出炉’,我也有幸参与了这里的一笔一画!”来自上海理工大学的大学生指着一面充满创意的墙绘,自豪地分享着参与社区“三美”建设的经历。

不远处的靖宇东路上,小学生推荐官正介绍着“HUI新屋”如何为快递员等新就业群体提供温暖港湾。而在社区党群服务“四中心”,稚嫩的童声正讲述着“宝藏咖啡店”和24小时自助服务站带来的便利。

孩子们用脚步丈量社区,用语言描绘家园,用行动参与治理。在一场场别开生面的“大思政课”中,理论知识在鲜活的叙事中变得具体可感。

这堂“大思政课”的核心,正是228街坊。启动仪式上,长白新村街道党工委书记孙辉说:“要依托228街坊工人新村文化阵地,生动讲好工人新村焕新蝶变的故事,传承好工人新村劳动精神。”

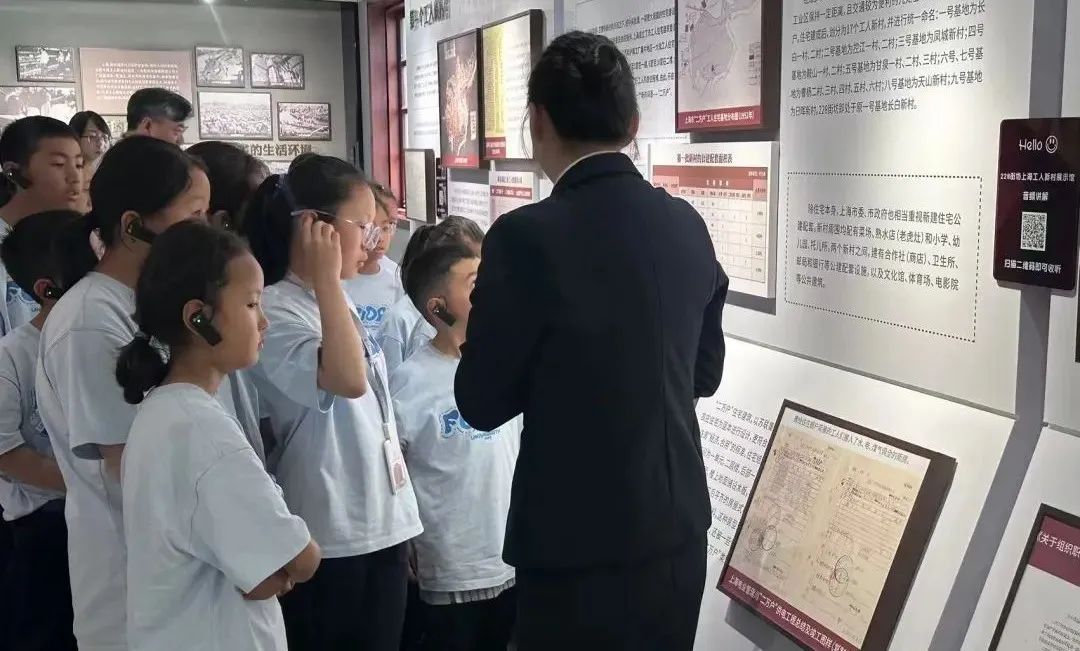

为此,街道与学校携手,立足228街坊工人新村文化阵地,共同设计了系统化的“大思政研学课程体系”。课程内容涵盖红色教育、区情教育、文化传承、劳动教育和社会实践等模块。学生们可以走进上海工人新村展示馆,在老物件与旧档案中触摸历史;可以走访杨浦滨江,了解人民城市理念的生动实践 ;还可以亲自参与到长白“美楼季”打造、文明创建等社区“微治理”之中。

02打破校园围墙,构建育人“大格局”

近年来,杨浦区积极构建全域联动的大思政工作格局,长白新村街道紧抓此机遇,全面推动新一轮范围更广、融合度更紧密的街校合作。

校区、园区、社区“三区一体化”正在深度融合,大学的理论优势、智力资源与社区的实践场景、治理需求实现更精准对接。上海理工大学的学子们将专业所长用于社区彩绘、文创设计,在美化家园中服务社会 ;中小学生则在“美楼季”等社区活动中,用绘画、摄影等方式参与社区共建,培养爱社区、爱生活的文明习惯。

与此同时,一个多元化的师资库也应运而生。其中既有大中小学的专业教师,也有市、区理论宣讲团的专家,“老杨树宣讲汇”的老同志们,以及由老居民、青年干部和学生组成的“228志愿宣讲团”。这种模式打破了校园围墙,将思政“小课堂”与社会“大课堂”有效融合,形成全社会共同关爱青少年成长的良好氛围。

从228街坊工人新村文化阵地出发,这堂“大思政课”的辐射范围远不止于此。长白新村街道相关负责人告诉记者,街道以“美丽街区”“美丽家园”“美丽楼道”的“三美行动”为抓手,将文明创建与城市更新有机融合,其中,诸如靖宇东路示范街的打造、“党建微花园”的星罗棋布,都成为可供学生观察和研究的治理样本。

通过构建育人“大格局”,校园围墙正在消融,当学生们看到自己参与设计的彩绘墙引来路人驻足,当他们讲解的社区故事获得居民的点头称赞,一种根植于内心的文化自信与主人翁意识便油然而生。