作为我国第一部以“法典”命名的法律,《中华人民共和国民法典》首次将“绿色原则”纳入总则,并就生态环境损害赔偿以及生态环境修复责任作出规定,明确强调“环境有价、损害担责”。

为纪念民法典颁布实施五周年,近日,静安区生态环境损害赔偿修复基地特别举办了“民法典进企业”环保专题活动。此次活动由区生态环境局、区检察院及区城管执法局联合主办,市北高新集团具体承办,吸引了包括建筑工地、印刷企业、加油站等在内的30家企业代表参与,共同探讨企业环保责任与法律风险防控,深入学习领悟民法典精神,强化企业环保法律意识。

法规新策解读,精准聚焦要点

活动伊始,区生态环境局结合民法典相关条款,以企业合规为视角,从生态环境损害赔偿的制度背景出发,聚焦生态环境损害赔偿“赔什么”“怎么赔”等重点要点问题,详细解读了生态环境损害赔偿的法律制度框架,并针对企业面临的潜在风险提出了“事后预防+事后应对”的合规建议,同时从优化营商环境的角度展示介绍了静安区相关的惠企政策服务与修复基地功能。

案例剖析警示,精细指导合规

在法律法规政策解读的基础上,三个参会单位进一步结合各自的管理特点,分别展示剖析三种不同类型的生态环境损害赔偿真实案例,详述企业生产经营的常见漏洞与法律后果:区生态环境局以“某公司超标排放废气案”为例,在提示违法风险的同时,重点介绍了行政处罚与生态环境损害赔偿双轨并行、刚柔并济的处理方式;区检察院以“某公司雨污混排案”为例,突出强调检察院在生态领域的公益监督职能,通过“多元公益诉讼+大数据监督模型溯源治理”的保障组合,警示企业依法合规经营;区城管执法局则以“某公司擅自砍伐树木案”为例,拓展归纳了企业常见违法类型与应对要点,总结强调城市生态保护的执法重点与合规要求。活动还特别设置了交流提问环节,由三家单位联合进行解答。

基地联动普法,共护绿水青山

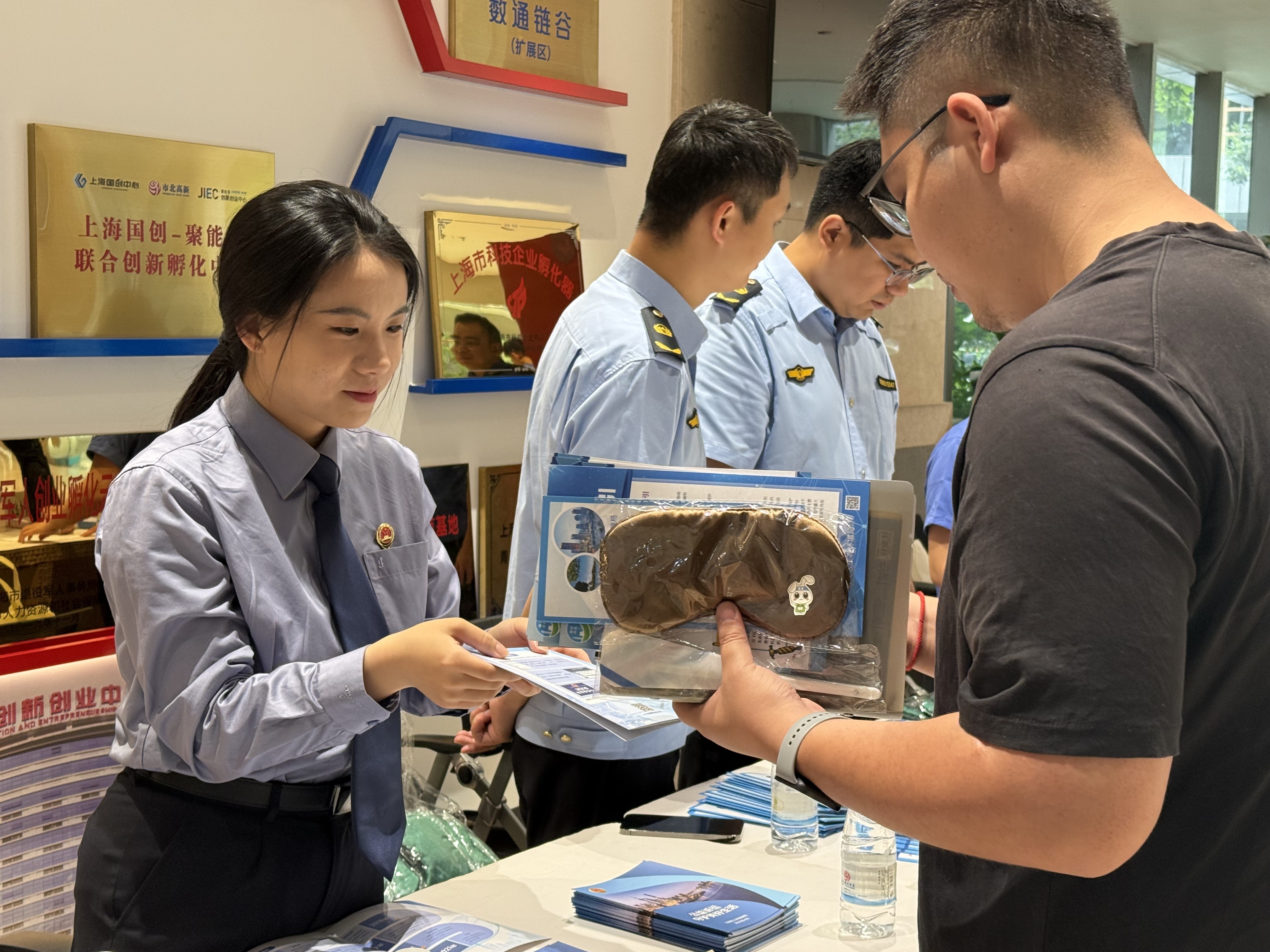

活动外场,区生态环境局与区检察院作为基地的共同指导管理单位,还联合区城管执法局一起打造了“生态环保普法摊位”,利用瓦楞纸板回收制作的环保纸桌和废塑料瓶回收制作的环保眼罩,直观传递“变废为宝”的绿色低碳理念,向企业和公众宣传普及民法典和生态环保法律法规。

生态法治之路,需要政企同心、责任同行。此次“民法典进企业”环保专题活动以全国“民法典宣传月”为契机,走进基地、走进园区、走进企业,不仅是一次法律知识的普及,更是一次环保责任的传递。未来,静安区将继续加强生态环保法律法规的宣传教育,引导企业自觉履行环保责任,将民法典的“绿色条款”转化为实际行动,共同守护静安的碧水蓝天,推动生态环境保护与修复工作迈向新台阶。

生态法治之路,需要政企同心、责任同行。此次“民法典进企业”环保专题活动以全国“民法典宣传月”为契机,走进基地、走进园区、走进企业,不仅是一次法律知识的普及,更是一次环保责任的传递。未来,静安区将继续加强生态环保法律法规的宣传教育,引导企业自觉履行环保责任,将民法典的“绿色条款”转化为实际行动,共同守护静安的碧水蓝天,推动生态环境保护与修复工作迈向新台阶。

(资料:区生态环境局)