2024年8月,上海市实施了新的公共信用信息修复办法。经统计,新的办法实施以后,静安区办理行政处罚信用修复的月均数量比过去翻一番。

为了更好服务企业开展信用修复,充分保障企业合法权益,聚焦提升企业感受打造一流营商环境,区发展改革委继2019年全市首推信用修复全程网办1.0模式、2023年全市首推区级信用修复“一件事”2.0模式以后,2025年再次对信用修复流程进行升级再造,推出了涵盖申请修复材料人工智能预审、履罚证明材料内部协同出具、修复权益告知书线上线下同达等功能的3.0模式。

在日常审核信用修复申请材料的过程中,区发展改革委发现,模板错用、内容错填或漏填等是比较常见的问题,比如,由企业经办人申请的信用修复,提交了企业法定代表人证明书、授权委托日期不包含申请日、法定代表人漏签字等。这些问题给审核人员带来大量的重复阅读材料任务,导致审核效率较低,难以第一时间向企业反馈审核结果。

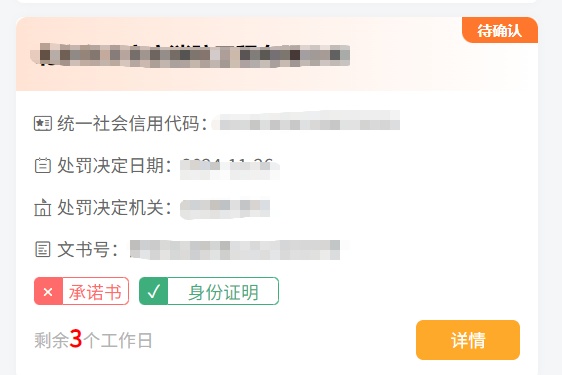

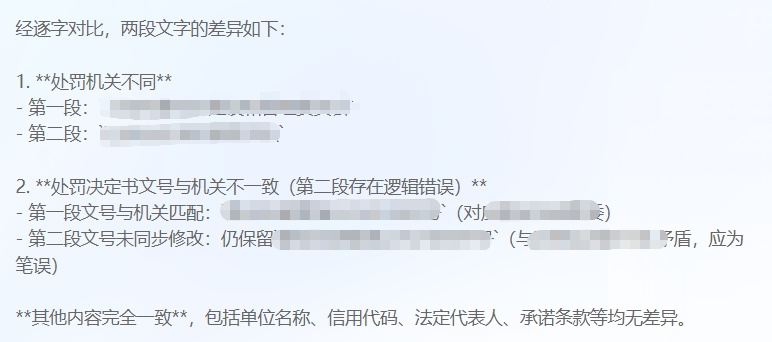

2025年初,随着DeepSeek等开源人工智能模型问世,区发展改革委迅速行动起来,针对信用修复审核过程中的常见问题,梳理出审查要点作为语料,投喂给人工智能模型进行学习判断。在多次磨合以后,成功上线申请修复材料人工智能预审功能,该功能实现了判断模板使用正确与否,判断填写内容是否与对应的行政处罚数据一致,判断日期填写是否符合正确逻辑等,更重要的是通过人工智能预审,可以实现秒级出结果,大大提高了审核材料的效率。

履罚证明材料,即证明企业完全履行行政处罚决定规定的义务,纠正违法行为的材料。由于该材料涉及的部门多、缴款的银行多、单据的样式多,导致企业提交的材料五花八门,只要其中有一个要素和行政处罚数据无法对应,按照审核要求就需要退回申请。企业只能重新寻找证明材料,有时企业还无法找到符合要求的证明材料。

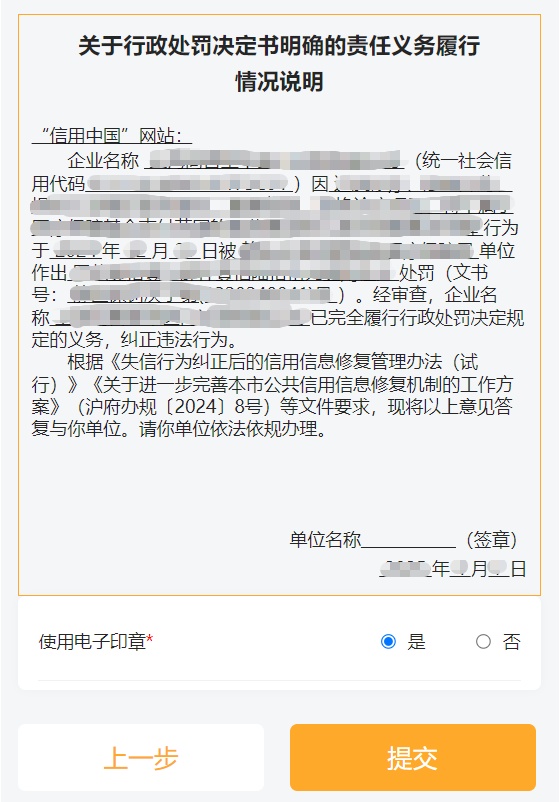

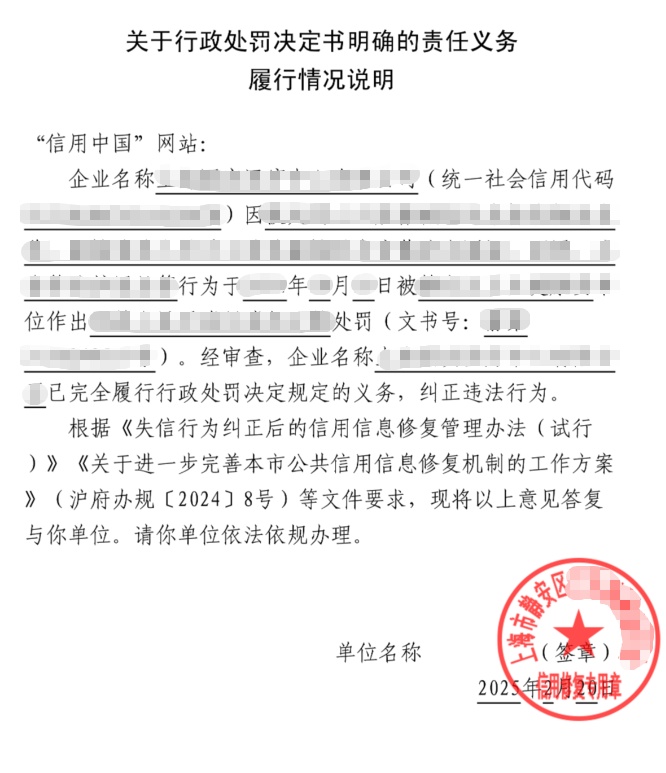

针对这一情况,区发展改革委会同全区各行政处罚决定作出部门,主动跨前一步、自我加压,提出了“非必要不退回”的工作理念。只要企业的申请材料问题只是履罚证明材料不合规,区发展改革委就会通过与相关部门内部协同的方式,确定该企业是否符合完全履行行政处罚决定规定的义务,纠正违法行为的修复条件。符合修复条件的,由部门通过电子签章的方式出具证明材料,区发展改革委作为审核附件进行上传,免去企业重复找材料、提交材料的麻烦。在这一过程中,由于修复受理时间为3个工作日,静安区各相关部门急企业之所急,自我加压,保障证明材料及时出具。

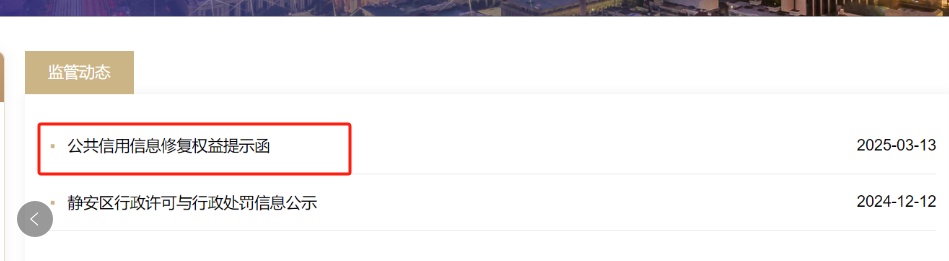

静安区在2025年初就建立了区级《行政处罚决定书》和《信用修复权益告知书》“两书同达”机制,并纳入2025年全区优化营商环境工作任务。

比如,静安区文化和旅游局执法大队率先实施“两书同达”工作机制,构建起“前端预警+后端跟踪”的服务闭环。一方面,建立台账动态跟踪进度,在“指挥监管系统”加入处罚作出后期限提示,提醒办案人员及时主动提醒当事人操作信用修复。另一方面,在“静安文化执法”微信公众号嵌入“一网通办”修复专栏链接,方便企业一键跳转进行办理操作。

在做好线下“两书同达”的同时,区发展改革委进一步探索《修复权益告知书》线上同步送达。

通过区信用平台与“一网通办”平台企业专属空间数据同步,实现行政处罚数据公示的同时,即向对应企业的专属空间发送电子版《修复权益告知书》,让企业可以第一时间获知信用修复的权益,并且可以在需要修复的时候及时进行回看,解决纸质告知书易遗失的问题,充分保障企业的知情权。