你觉得你家最容易滋生微生物的地方是哪里?是很久没刷的马桶,还是攒了一星期没洗的脏衣服,又或者……垃圾筐里攒了好几天的垃圾?

真正的答案你大概想不到——几乎每天都在用的洗碗海绵,可能是家里生活着最多微生物的培养皿。

01

厨房海绵的结构

有利于微生物生存

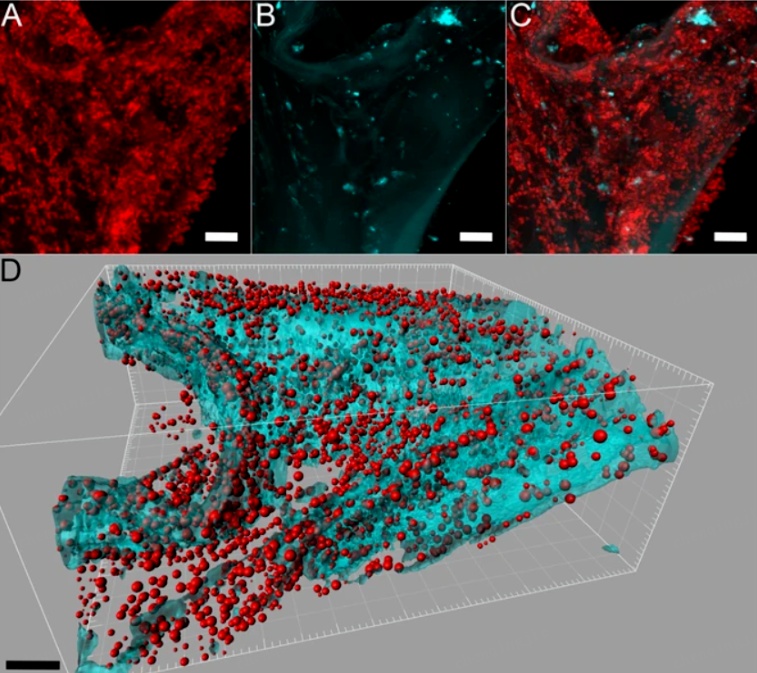

一块长期在厨房使用的洗碗海绵,其表面及内部可能栖息着上百种细菌,细菌密度甚至高达每立方厘米540亿个。

据多项研究显示,使用过的厨房海绵往往是家居环境中细菌数量最多的物品。这意味着,如果你习惯用海绵擦拭餐具和灶台,尽管表面看似干净,但实际上你可能正在将细菌均匀涂抹在一切物体上。

注意:这里的比较仅限于家居中的无生命物体,不包括有生命的动物和人类。人类自身携带的微生物数量远超百亿,特别是肠道微生物,对我们的健康至关重要。

那么,为何看似无害的洗碗海绵会成为细菌的温床呢?

这主要归功于其独特的疏松多孔结构。这种结构不仅便于快速吸水和排水,提高洗洁精的起泡效果,同时也为细菌提供了理想的生存环境。

洗碗海绵的疏松多孔结构,为微生物提供了多样的栖息环境。这种环境能有效避免微生物间的恶性竞争,使它们能在广阔的空间内找到适合自己的角落繁衍生息,从而形成了丰富多样的细菌群落。

这就像为细菌们打造了一个个“宜居社区”。同类或偏好群居的细菌可以在相近的区域共生;而可能产生抑制作用的微生物或偏好独居的种类,则能在相对远离的区域生存。无论是E菌还是I菌,都能在此找到适宜的生长条件,和谐共存,不断壮大自己的族群。

相较于实验室中纯净单一的琼脂培养皿,洗碗海绵这种多级分配的自然环境,无疑是更为复杂且优越的“天然培养皿”。

02

厨房海绵能为微生物

提供源源不断的“食物和水”

除了其结构非常适合细菌生存外,频繁使用洗碗海绵还为其内部的微生物提供了充足的“食物”和“水源”。

在洗碗过程中,食物残渣会随擦拭和搓洗进入海绵内部,成为细菌的美食。即便我们尽力挤压,海绵中仍会保留一定水分,这种微湿环境极利于细菌繁殖。

有了适宜的生长“地形”和丰富的“生存资源”,洗碗海绵自然成为厨房细菌的主要聚集地。一旦受到污染,微生物便会在其表面和内部迅速繁衍。

但或许你会有疑问:未使用过的洗碗海绵应该是干净的吧?那么污染源从何而来呢?

答案可能令人难受——你和厨房中处理的各种食物,都是潜在的污染源。

我们日常接触的环境中充满了微生物,它们会附着在皮肤表面,并通过触摸传播到各个地方。在厨房中,生鲜食品也会带入不少微生物。当我们接触这些物品后再接触洗碗海绵,微生物就可能被传递给它。

例如,手拿生鸡蛋时,沙门氏菌可能沾到手上,随后在使用海绵擦拭台面时,沙门氏菌就可能进入海绵内部并繁殖。此外,清洗附着微生物的食物和器具时,飞溅的水滴会将微生物传播到整个厨房,而洗碗海绵常置于水池旁,容易沾染这些水滴,进而增加细菌种类。

当洗碗海绵成为微生物的聚集地时,会产生异味,并在每次使用时将微生物转移到厨房表面。

虽然大部分细菌不会致病,但其中也不乏有害菌,如沙门氏菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等,它们可能对健康产生影响。若洗碗海绵使用不当,这些微生物可能传递到食物上,导致免疫力较弱的孕妇、老人、小孩等患上食源性疾病。

03

定期清理洗碗海绵

真的有用吗?

定期清理洗碗海绵对于减少其中的微生物量效果有限。

有研究者曾使用市面上宣称具有抗菌作用的洗洁精对使用过的厨房海绵进行实验,结果显示,按照商家建议的定期清洁方法,并不能有效减少海绵中的微生物数量。

海绵的多孔结构不仅为细菌提供了良好的附着和生长环境,还成为了它们的“保护伞”。长期使用且定期有食物残渣补给的海绵,表层会形成生物膜,使抗菌成分失效。

即使采用高浓度的洗洁精、酒精浸泡消毒,或用热水、微波炉高温消毒,也难以将微生物量降低到一半以下。一旦海绵回到正常环境,并再次接触水分和食物残渣,残留的微生物很快就会重新繁殖。

为了从根本上解决问题,避免与这些可能带来风险的微生物共存,最简单且高效的方法是使用洗碗机。洗碗机的高温水洗和烘干过程不仅能有效去除污渍,还能高效灭菌,从而确保碗筷的清洁与安全。

若条件不允许使用洗碗机,可以选择以下相对不易滋生细菌的清洁用品:

1

洗碗刷是一个好选择

由于其结构单一,不易附着微生物,且更容易甩干和清洁,因此对微生物繁殖不太友好。实验表明,使用过的刷子中细菌水平低于海绵,且沙门氏菌在刷子中的存活时间更短。

2

一次性厨房抹布也不错

每次使用都是全新的一块布,用后即可丢弃,避免了交叉感染的风险。传统的棉质抹布则不太适合,尽管其结构不如洗碗海绵复杂,但仍易滋生微生物。

3

木浆海绵也能选

尽管它与洗碗海绵外观相似,但使用更为复杂。木浆海绵用完后能迅速干燥,其大孔隙和速干特性使得微生物难以在其中滋生。即使平放,木浆海绵也比普通海绵干得快得多。

然而,无论选择哪种重复利用的清洁用品,最重要的是要勤换,以保持清洁和卫生。

资料 | 生命时报

编辑 | 李玲

*转载请注明来自上海杨浦官方微信

(点击图片查看)