凭借创新剧目《新龙门客栈》和陈丽君、李云霄等青年演员“破圈”的浙江小百花越剧院(以下简称“浙百院”)近日风波不断。越剧《我的大观园》演出现场海报番位(剧中角色主次)引争议、二创视频被下架、《苏东坡》赴港演出遭临时撤换,围绕剧目宣发、院团管理、艺术与市场平衡等问题的争议也愈演愈烈。传统文化邂逅流量时代,如何更好地在拥抱市场与坚守艺术、迎合流量与维系传统之间找到平衡点?

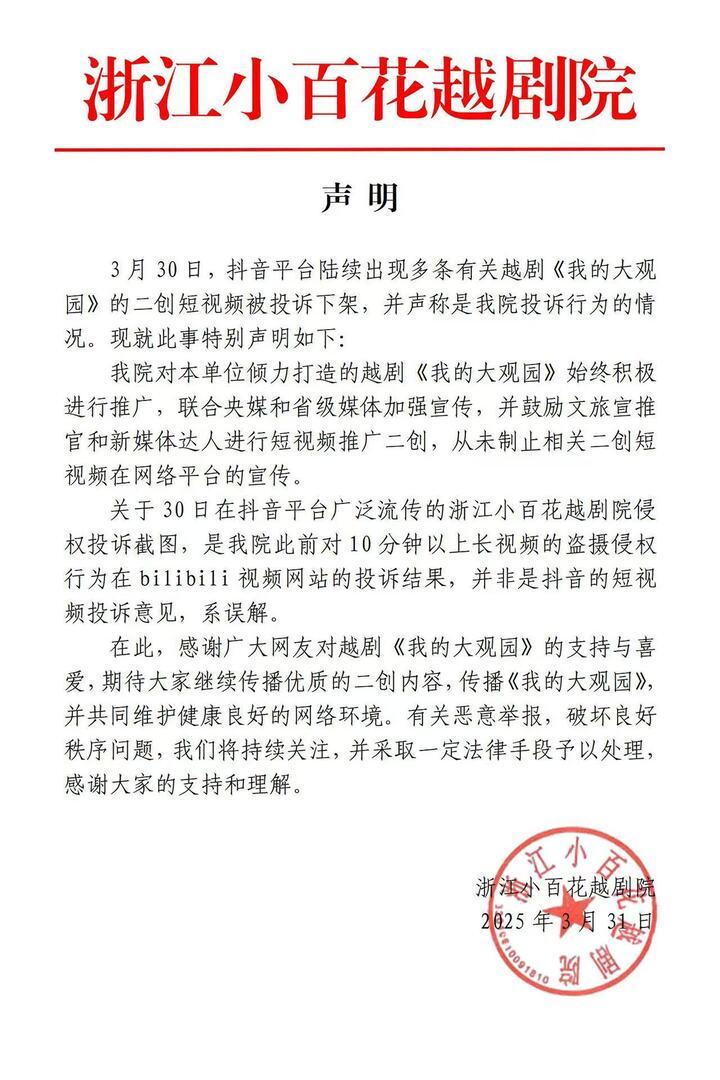

《我的大观园》剧照,图片来源网络 前不久,许多网友纷纷反映,多条关于陈丽君主演的越剧《我的大观园》的二创短视频因受到院方投诉而被下架,其中不乏点赞量高达百万的作品。对此,浙百院官方微信于3月31日凌晨紧急发布声明:从未制止相关二创短视频在网络平台的宣传;广泛流传的投诉截图,是该院此前对10分钟以上长视频的盗摄侵权行为的投诉结果,并非是短视频投诉意见。

图片来源浙江小百花越剧院官方微信 其实,此前浙百院在《我的大观园》等剧目宣发上的“不作为”就多次引发观众不满,如开票时间临时通知、演员立牌尺寸大小不等、官方海报淡化主演陈丽君的名字、依赖主演及粉丝自发宣传等。这种被动姿态与《新龙门客栈》早期通过短视频营销主动吸引年轻观众的状态形成鲜明对比。

矛盾背后,反映出一些传统院团在流量时代的两难:既希望借青年演员的明星效应打开市场,又担心过度依赖演员个人IP削弱院团品牌价值。更印证了两年前《新龙门客栈》刚出圈时,其制作人茅威涛的担忧:“我们不知如何利用《新龙门客栈》的流量,暴露出整体运营理念的滞后。”由于缺乏新媒体时代的专业宣发运营团队,院团无法将流量转化为可持续发展的动能。

流量红利下的“水土不服”还体现在艺术创作、院团管理等其他层面。《新龙门客栈》《钱塘里》等作品,通过环境式剧场、现实主义叙事等创新赢得市场,但“形式大于内容”的批评始终如影随形。老浙百的明星演员频繁“借调”至浙越(老浙江越剧院)排演新戏,院方期待“以强带弱”,但这种“拉郎配”式的安排,观众并不买账,反而稀释了浙百原有的艺术特色,引发了大家的疑问:“新在哪里?融的是啥?”3月中旬,浙百院突然宣布取消新编戏《苏东坡》的香港首演,因为和其他剧目打磨排练的档期产生冲突,此举令观众直指“究其根源恐怕跟两团合并有关”。

当年轻观众举着“为传统文化打call”的灯牌涌入剧场时,传统戏曲似乎迎来了最好的时代。陈丽君、李云霄等演员的“出圈”,确实让越剧在短视频平台收获数十亿播放量,甚至带动戏曲专业报考人数激增。但对于流量加持下的繁荣,有些专家也呼吁要冷静看待。当戏曲的“破圈”依赖碎片化传播,当观众的掌声更多献给演员颜值而非唱腔身段,传统艺术的核心价值该如何存续?当剧场从审美空间退化为追星现场、黄牛票泛滥等问题将艺术消费异化为粉圈狂欢,传统文化在收获关注度的同时,是否也在付出消解艺术本体的代价?

诚然,《新龙门客栈》让更多的年轻人认识、亲近,继而喜爱上了越剧艺术,以及更多的传统戏剧、传统文化。但“君霄”出圈了,越剧乃至戏曲就真的火了吗?越剧行业的整体生态,乃至传统戏曲、国有院团的生存状态,因此而改变了吗?面对社会各界的这一疑问,茅威涛在3月31日深夜发表的文章中答道:“实事求是说,并没有。”

在茅威涛看来,出圈之后如何重新构建观演之间的话语体系很重要,而这恰恰戳到了传统院团的痛点。“由于种种不可言明的原因,我们在面对新观众群体时,管理运营理念滞后,过度消耗,缺乏对创作和演员的适时规划。更缺乏对应新观众群现象的经验,没有在管理上及时出台科学措施,甚而出现院团、演员,乃至创作本身逐渐被流量裹挟的现象。”

流量时代的戏曲创新,不应是“穿着现代衣服演绎农耕审美”的拼贴,传统戏曲的现代化也不是简单的“网红化”,而需真正理解当代青年的精神需求,在守正与创新间找到有生命力的表达方式。流量潮水终会退去,唯有坚守艺术本质、完善制度建设、真诚对话观众,才能实现可持续发展。当喧嚣散去,真正留下的应是打动人心的作品,以及一个健康、多元的文化生态。

高利平