世人传颂的儒家四圣“孔孟颜曾”,其中的“曾”就是指曾子。著《大学》、编《论语》、著《孝经》,曾子作为儒家思想的重要传承者,其深邃的思想、高尚的人格和卓越的学术成就,对后世产生了深远的影响,在今天,曾子的思想依然具有重要的现实意义和指导价值。近日,记者走近济宁嘉祥,试图追寻曾子的智慧足迹。

孝亲“忠爱以敬”

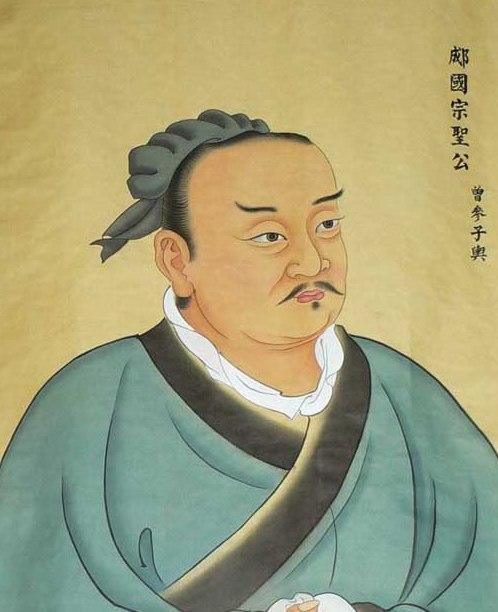

从上承孔子、下开思孟,到不同朝代不断被追封,被后世尊称为“宗圣”,曾子的政治观、修养观、孝道观,对后世产生了深远影响。济宁曾庙里有一涌泉井,曾子的思想像涌泉之水长盛不衰,“施诸后世而无朝夕”。

涌泉井是曾子六十九代孙、世袭翰林院五经博士曾毓墫于清乾隆四十九年(1784年),为纪念曾子侍亲至孝而建立。“涌泉”取《孝子传》“曾子行孝,枯井生泉”之意,意思是曾子的孝行感天动地,使“枯井生泉”。

曾子是有名的孝子,他照料父母“昏定晨省”,敬重父母“不过胜母之闾”,关心父母“不离亲一夕宿于外”。父亲去世后,其“每读丧礼,泣下沾襟”。“以孝为本、重在养志”,曾子的学说更是以“孝”著称,从他和父亲的关系中,能挖掘许多孝道智慧。在《曾子耘瓜受杖》的故事里有记载,曾子耘瓜,误斩其根,父亲曾皙怒,举起一根大棍来击打他的背,曾子倒地不省人事许久。曾子醒来后,不仅对父亲严厉的责打毫不怨恨,还立刻站起来在旁鼓乐而歌,想让父亲听见以知道他的身体健康无恙。

这个故事如果放在当下社会,面对这样严苛的父亲,恐怕大多数人都难以理解。在曾子的孝道智慧里,我们应该从什么角度去看,才能提炼出对当下社会有借鉴作用的“孝”?在曾子研究院院长、山东大学儒学高等研究院教授曾振宇看来,读到这个典故的后续,便能对“孝道”的理解豁然开朗。

在“耘瓜受杖”发生以后,孔子对曾子进行了严厉的批评,因为在孔子看来,孝道不是盲目的孝顺,或者绝对的服从,孔子非常强调“谏亲”。在《论语》中,他多次提到“谏亲”。例如,孔子说:“事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。”

孔子从伦理学层面为行孝设立了一个道德基础——“敬”,曾子接续传承孔子孝道,提出“忠爱以敬”的孝亲原则,从孝是“仁之本”推衍开去,构建了“孝”的完整理论体系。在济宁市嘉祥县的曾子文化广场,曾子的雕像巍然屹立,在雕像基座四周雕刻着“噬指痛心”“曾子避席”“耘瓜受杖”等与曾子有关的历史典故,雕像后面还刻有《孝经》。而在广场侧展示的雕塑,更是通过生动的雕刻艺术,讲述着一个个感人至深的孝道故事。

慎独与省身

走进曾庙,碑碣林立,古柏参天,一座承载着厚重历史与文化精神的圣地,矗立在岁月的长河中,诉说着儒家思想的光辉与智慧。曾庙原名“忠孝祠”,又叫“宗圣庙”。曾庙历史悠久,始建于周考王十五年(公元前426年),明正统九年(公元1444年)重建,后明万历、清顺治、康熙、乾隆年间经多次扩建和增建,最终形成了现在的规模,庙内建筑保持着明代的建筑风格。2006年5月,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

曾庙的宗圣坊、三省自治坊和一贯心传坊,统称为三坊,建于明万历七年(1579年)。三坊在空间上构成一个整体,寓意曾子因坚持“三省自治”,才得孔子“一贯心传”,进而优入圣域,成为“宗圣”。同时,这也彰显了曾子正心修身的主体思想和在儒家薪火传继中承前启后的重要地位。

曾庙内的“三省自治”坊,主要体现曾子的修身思想“吾日三省吾身”。这句话出自《论语·学而》:“曾子曰:‘吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?’”曾子每天多次反省自己,为别人做事是否尽心竭力,与朋友交往是否诚实可信,老师传授的学业是否已经温习。

曾子在《大学》中提出的“慎独”,成为儒家的一个重要思想符号。在《大学》第六章中,先后两次出现了“慎独”一词。前者:“所谓诚其意者:毋自欺也,如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦,故君子必慎其独也!”后者:“小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善,而着其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣。此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。”

“君子必慎其独也”,意思是一个人在单独相处无人监督的情况下,更要严格规范自己的言行。做人光明磊落,不做见不得人的事,这就是慎独。曾子用自己的一生倡导内省、慎独的修养观,曾子曾在病榻上对弟子们传授人生哲理和为学之道,“小者不审,不敢言大”,这句话便是其中的一部分。甚至曾子在病重卧床时期,还留下了“临终易箦”的故事,他坚持要换下大夫赐予的席子,等大家再把他扶回到床上,还没等放安稳,曾子就去世了。曾子一生深思熟虑、注重实践、谦虚谨慎,具有高度责任感和道德修养,这也难怪乾隆皇帝御笔亲书碑文“宗圣曾子赞”,以表达对曾子的崇敬之情。这块乾隆御碑立于现在曾庙的乾隆御碑亭下,碑上刻着“曾子孜孜,惟圣依归……三千虽多,独得其宗”,以80字高度评价了曾子的学术成就和品德。

仁学的演进

如果把《论语》都读完且研究过曾子,不难发现,曾子是孔门重要的弟子之一。曾子在十七岁时拜孔子为师,深受孔子的教诲和影响。从孔子的角度来说,曾子是孔子晚年高足,在颜回去世之后,孔子心目中“传道”与“传经”的主要人物。曾子倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,他与父亲同为孔子的弟子,继承并发展了孔子的学说。孔子去世后,曾子守墓三年,表现出了极高的尊师重道精神。

曾子不仅继承了孔子的学说,更在实践中不断发扬光大。在朱熹所推尊的“四书”之中,曾子所著的《大学》被他当作学习儒学的入门必读经典,列为“四书”之首。在与曾子相关的著述当中,《大学》是和曾子关联最密切的一种,书中也体现了曾子对孔子思想的体认和解读的精当简明。

在对孔子学说的继承和发展中,曾子起到了继承与开显的伟大作用,其中最被人们所知的就是曾子用“忠恕”解释孔子一以贯之的道。在曾振宇看来,曾子用“忠恕”来解释孔子的“仁”颇有道理。“在孔子思想当中最核心的概念是“仁”,但是孔子从来就没有给弟子从逻辑上解释一个问题,就是仁是什么?众多弟子分别在不同场合、不同时间,向孔子“问仁”,孔子的回答居然都不一样。即使面对同一位弟子数次‘问仁’,孔子的回答也迥然有异。”比如在《雍也》篇中,先后有樊迟、宰我和子贡三位弟子“问仁”,孔子的回答因人而异。 (樊迟)问仁。曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”……宰我问曰:“仁者,虽告之曰:‘井有仁焉。’其从之也?”子曰:“何为其然也?君子可逝也,不可陷也;可欺也,不可罔也。”……子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁,必也圣乎!尧、舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《论语·雍也》)

根据曾振宇研究,很多弟子问过孔子“仁”是什么,孔子都是因人而异,根据每个学生的性格,个性修养、学问一对一的进行点拨,从来没有从逻辑上整体下一个定义,没有决定仁是什么。因此曾振宇认为,孔子之“仁”其实也是一哲学概念,“仁”具有不可言说性,但曾子的“忠恕”却从工夫论层面诠释了“仁”。

孔子曾经主动告诉曾子“吾道一以贯之”,《论语·里仁》中有记载,子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”在曾子看来,老师的思想可以用两个字来概括,这两个字就是“忠恕”。那么什么是忠?什么是恕?曾振宇研究分析,“忠”的意思就是己欲立而立,己于达而达人。“恕”就是己所不欲,勿施于人。后来朱熹又把它具体解释为“忠”就是尽己待人,“恕”就是推己及人。曾振宇认为,曾子对孔子“吾道一以贯之”的理解,最大的意义就在于从功夫论层面诠释了仁学,发展推进了孔子思想当中的工夫论的路径,强调每个人发挥自己的自由意志,体现个体的主体性。

曾振宇认为,如果说孔子、孟子是开启了心性论的道路,侧重于从哲学上的阐发,那么曾子的“忠恕”思想是从知行关系的工夫论层面诠释仁学,在孔子之后的儒家仁学史上,曾子开显了工夫论路径。“曾子仁学侧重工夫论,孟子仁学侧重心性道德形上学,荀子发展了孔子的政治哲学。曾子、孟子与荀子对孔子儒家思想各有发展,从而铸成先秦儒学三足鼎立局面。”

跨越时代的启迪

在师从孔子期间,孔子给曾子留下了“参也鲁”的评价,“鲁”是指质朴、迟钝或者直率,也有不知变通,不太机敏的意思,或许用来评价一个人有些贬义意味。曾振宇表示,“鲁”这个字不应该被理解为鲁莽或是不开窍、愚蠢,“鲁”其实是指亲切可爱的意思。“首先,鲁国的名称就是鲁。其次,在孔子那个时代,用的字就是大篆字体,‘鲁’在篆体字里面,把它放倒就像一条鱼。鱼在鲁国它是祭祀用品,是很神圣崇高的,所以‘鲁’绝对不是一个贬义词。”或许“参也鲁”的评价更是出自孔子对曾子的一种爱护心情。

曾子在晚年孔子的心中,地位非同一般。《论语·里仁》中有记载晚年孔子的一次师生交流,孔子主动与曾子对话,而且是当着众弟子的面与曾子交谈:“参乎!吾道一以贯之。”其次,众弟子不是向孔子本人咨询何谓“一以贯之”,而是在“子出”,即孔子走出学堂大门之后,众弟子转身向曾子询问“何谓也”。由此可见,曾子在晚年孔子心目中的重要地位。朱熹指出在孔子三千弟子中,“曾氏之传独得其宗”并非虚言。

孔子和曾子的师生关系非常深厚,孔子对曾子的教导和信任也体现在许多故事中,在《礼记·曾子问》中,曾子连续向孔子问了三十多个问题,孔子不厌其烦一一作答,这也从一个侧面反映孔子对曾子厚爱有加。在佐证曾子和孔子信任的师生关系相关史料中,“孔子托孤”的故事尤为著名。曾子曰:“可以托六尺之孤,可以寄百里之命,临大节而不可夺也。君子人与?君子人也。”在曾振宇看来,孔子是考察了他的弟子当中,哪些是最忠诚可靠的。“我想能把自己年幼的孙子托付给曾子,从另外一个层面也可以看出来,孔子对曾子的这种信任和喜爱,也可以看出曾子极为高尚的人品。”

作为上承孔子,下启孟学之人,曾子的智慧不仅影响了那个时代,如今更是潜移默化地指引着人们的生活。曾子的学术地位和影响力也是随着时间的推移而逐渐提升。在唐代,他被追封为“伯”,并在宋代被加封为“武城侯”和“国公”,元代至顺元年被加封为“宗圣公”,明代改称为“宗圣”,地位仅次于“复圣”颜渊。这些封号反映了曾子在儒家文化中承上启下的重要地位,以及他在历史上的深远影响。作为研究曾子学说、传承儒家文化的重要机构,曾子研究院在聚焦“曾子研究”“孝经研究”“曾氏家风”学术专题的基础上,深入挖掘曾子思想的时代内涵,将曾子思想与干部政德修养相结合,编写导学词,开发曾庙系列教学点,成功打造了嘉祥干部政德教育基地,创办“令霞悦读坊”读书品牌,在曾子书院内,还有茶艺、拓印、活字印刷、篆刻、描红等于一体的传统文化体验。曾子研究院常务副院长曾令霞表示,为了让曾子文化走进百姓生活,还开设了“曾子讲堂”定期面向社会讲授儒学课程。同时到乡村、社区开展“曾子讲堂”,通过寓教于乐的方式,弘扬传播儒家文化,移风易俗。

修齐治平、内省慎独、以孝为本……这些智慧学说在当下社会的应用,都证明了在漫漫历史长河中,曾子思想具有深远影响,值得我们持续传承与学习。

(大众新闻记者 宋说)