将“书香上海”设为置顶星标

让书香与您常伴

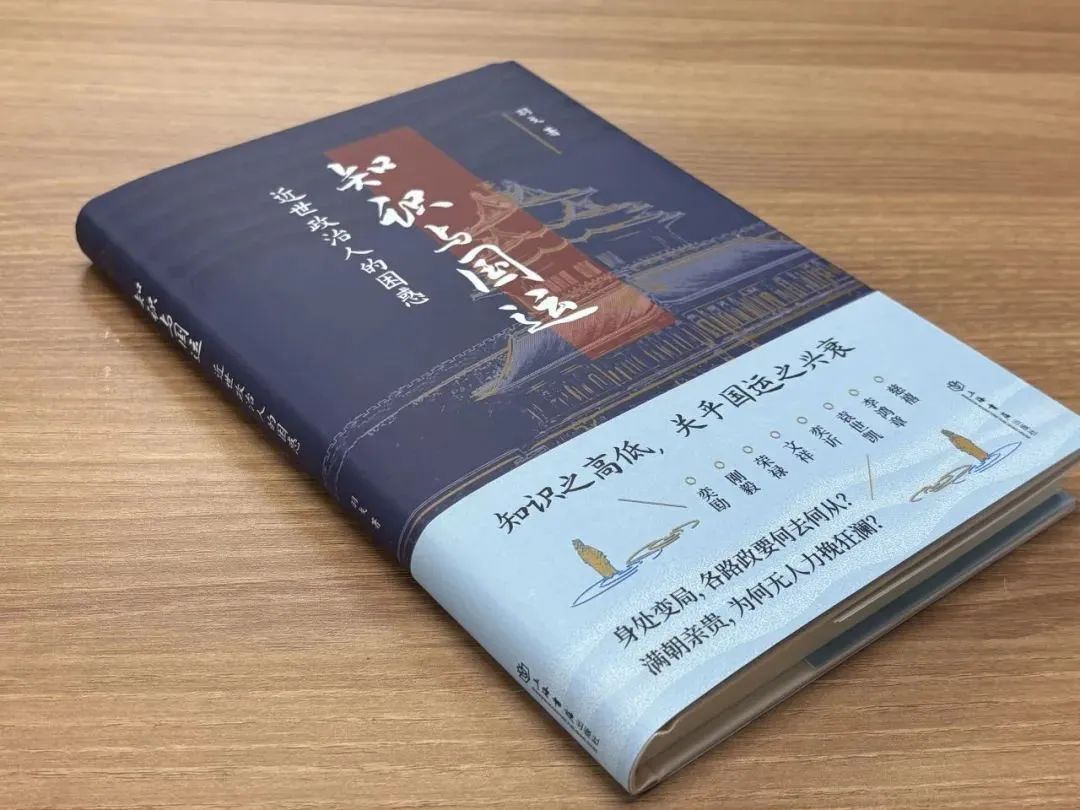

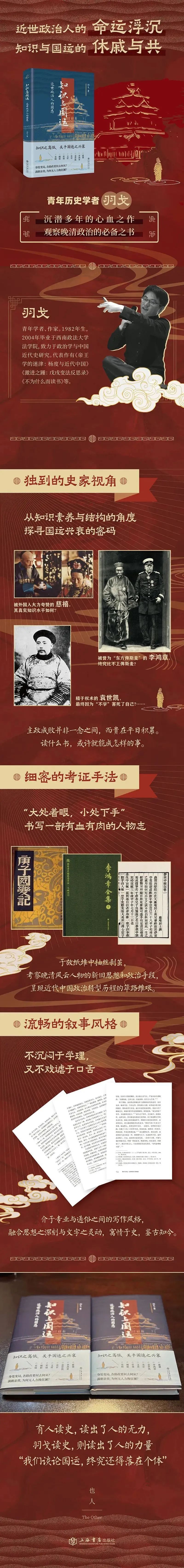

青年学者、作家羽戈的著述,多聚焦于中国近代史的研讨。新书《知识与国运:近世政治人的困惑》提笔挥墨四章,精论慈禧、李鸿章、袁世凯和晚清亲贵,以人物志的笔法,从知识这一崭新角度,致力探讨清末变局的内在政治理路。

近世政治人的知识局限

晚清内忧外患不断加剧,国运一路下行,需对此负责的自是执掌权柄者,即本书副标题中“近世政治人”所指明之主体。要评析执政情况,有必要先概览他们的基本为人与治事情况。

俗话说,有为才有位。相应地,有位者方才有为,在政治史的复盘中,具体施政的检讨对象,也往往聚焦于掌握实权的高位者。如曾国藩,影响力成于百战成势的军事实权,也属位极人臣,但始终未在朝廷决策中枢等任职。功高盖主的人物,自然有能力也有机会撬动国家政治的天平,但曾氏并无如此意愿和行动,故在举国范围仅有影响力而无支配力。因此,这类政治人物就有别于本书所论及的当国者,仅作为折射慈禧等人的镜鉴而已。由此而言,“论亲贵”置换为“论权贵”亦无不可。权责须一致,有权才有责,责任有限但难脱公论,亦包括被历史研究者叩问。

李鸿章以“大清裱糊匠”著称,而观慈禧政治作为,其实也属修补挽救的思路,尽管二人知识基础相去甚远。作为最高执政者,慈禧知识有限,基本语文程度不高,偶为亲笔则错字连篇。以曾国藩日记等原始记录看来,召对问话也“无一要语”、见得“才地平常”。晚年慈禧,已锤炼成为权术高手,但其知识构成仍与代表底层智识水平的义和团相当,知识分散驳杂,多源自传统戏文,一时可谓上下同构。慈禧对于义和团神术的真迷信、对于改革立宪的假推重,在清廷酝酿洋务运动、变法改革、预备立宪中的开明进步姿态,都仅出于实用主义和表层修补,紧扣统治集团权力与利益。

同时代人的知识状况和底层局面,也很难乐观。知识是个复合概念,先决于但不取决于信息这一要素,知识如何主导人的行为,更多在于知识结构、思维方式、消化摄取。

陈腐之土壤很难培育新种,唯有深层次、系统性治育灌溉,假以时日,群体知识(严复、梁启超所谓众智、民智)得以启蒙更新,新思想才有被大众辨识的可能性。开垦是前提,否则寸草不生。冯桂芬著《校邠庐抗议》很早就将“开眼看世界”的眼光转化为办法,终究限于时势条件,徒有法、无以办。纵使李鸿章、张之洞、沈家本等清醒的先行实施者,临此碱地焦土,也难更进寸功。

小处着手,为人物盖棺不必定论

晚清主流舆论仇洋排外,民心民智转向缓慢。李鸿章身为洋务乃至国事的担当砥柱,后半生每每裹挟于世事多艰,晚景尽是“回首山河非”的无奈。跳开环境,反观个人,李鸿章活跃政坛多年,知识经历极大跃迁,但仍不出《资治通鉴》等传统经典而“独昧于世界大势。”因此,其“事功之巅峰,止于洋务运动,再往前进,则非其知识结构所能支撑”。

同样的知识维度剖析也同样适用于袁世凯、荣禄等几位近代史教科书上的名人,剥下脸谱、还原本貌,明晰其政治作为和历史作用。要探知历史进程中的大人物作用,总还需从小处着手,从多层面的事实入手,要主客观兼顾、事实与评价分开,研究方得真味。这种态度和方法,不仅对李鸿章,也施于每个政治人物。

老话说知人论世,羽戈则尝试知世论人。人才配置的原则,无非因材适用、“知人以任事”。分析文学作品时,我认为“知人以识文,解文以识人”。知人、任事、识文三者之间,亦成互证的内在关联,而恰恰人物的作品文本和言论,又是评判其知识结构与水准的依据。对于政治人物,坊间的权谋分析往往先入为主,迎合利益论和某些定见为宠,看似自圆其说,实无方法可言。本书注重材料证引,脚注频频、句句有因,能采手稿、日记、回忆录等原始直接材料的,不凭二三手间接文献立论。这同时也是对历史人物的基本尊重,是饱含历史温情之“盖棺”。

对于“盖棺论定、划分功过”的传统,也有必要重新审视。盖棺是对生平事实层面的确认,论定则意味着价值评判。认定事实需趁早,以免久后记录转述中史笔偏差,更防刻意歪曲和有心文章;评判定调,则“辨材须待七年期”,以免事实落后、信息不齐,伟人罪人反转于一瞬。审慎论人背后是研究焦点的回归:从评判到事实的回归、从论世到知人的回归、从定见到原貌的回归。我意激赏这种审慎与回归。恰如作者言:“唯有大处着眼,才能洞悉时代的走势;唯有小处着手,才能明察个体的归宿——我们谈国运,终点或重心终归还得落到个体。”

大处着眼,让运势之论由虚入实

人类存续发展,固有两件事:一曰总结规律之本能,一曰预测未来的冲动。古今智者,莫不以此二者为其智识的当然用场。而总结规律,正是预测未来的手段。在这过程中,就产生了“运势”的概念及其学说,即基于现实而对未来发展的规律性认识。运势之于个人、于组织、于国家乃至人类都有其特定意义。上自周易八卦、推背图等图谶,近至于历史周期律的探究,或朴素或科学,都体现了国人对于运势的关切和追索。

在运势话语中,就所谓国运而言,所关联的往往是经济、军事等具体变量因素,如《中央帝国的财政密码》《近代中国的财与兵》等书,都从翔实可考的量化数据入手,从侧面剖开宏阔命题。《知识与国运》将知识设为特定的研究维度,可谓别出心裁。

从流水的方向,可以了解河道的形状,从政治人物的经历与抉择,可以察知世道的情况。羽戈瞄准执政者的知识素养,在意的则是国家转型的方向感,书中指出这种方向感事关国运盛衰,它“不是转型的充分条件,而是必要条件;有之转型未必成功,没有必不成功;决定不了一个国家的上限,却足以决定下限。”关于顶层设计的方向感与个体知识间的张力,袁世凯言“误我事小,误国事大,当国者可不惧哉”尤为贴切,并将当国者个人运势与所谓国运之间,既需分别而论、又客观密切的关系道出明面。

本书中的运势之论,并非一种对历史的解题方法,而是在传统与现代、清末与当代、文化与科学之间提供一个缓冲带。解读晚清政治史,解法仍在于人物。从叙事上讲,人物和事件之间时有冲突和重叠,而运势话语的场域,就为相关概念的勾连和解题留出余地。透过运势场,方法所指的对象,仍是政治。

历史写作中的人物志

历史写作风潮方兴未艾,羽戈此书延续了所擅长的人物志书写,将这种写法进一步发扬,并带来多个方面意义和启示。

人物志的书写,渊源大可追溯。从二十四史开山之作《史记》问世,十二本纪、三十世家、七十列传构成其大宗主体,史家传统就已奠基于人物纪传。历史人物逐个登场,时间单线反复播放,时空要素和事件在各传各记中是重复叠加的。这种因素累加过程中的历史推演和变化,姑且可称为“叠变”。

在人工智能大门彻底打开前,人,仍然是知识的唯一主体和主要载体。以知识破题,观照在于人。我们无法绕过具体的人,来谈思想和知识对政治的影响。政治活动,归根结底是人的行为。人,也是历史研究的终极目的。各个层面的各种运势,最终都只关乎人。

羽戈的作品,有着深重的人文关怀。其中《鹅城人物志》为半虚构身边人题材,《岂有文章觉天下》是近代史人物评析,都是文集形式,《帝王学的迷津》则深耕一人一门。而本书则围绕人物、成体系加以铺展,得以还原史料、品评人物、解释历史,证实了人物志写作方式之于历史研究的有效性。历史毕竟是后人写前人,后人价值观堆叠沉重,能做到摆脱旧疴、公正评析是最难得的。

羽戈有言:政治人不同于知识人,后者可以空谈理念,前者必须考虑实行,所以不仅要有学,还要有术,不仅要守经,还要从权。进言之,在传统士大夫也即近现代知识人并(准)政治人“以天下为己任”的语境下,为何要去检讨政治人的知识秉性,而不是知识人的政治作为?因为,后者是出于美德道义,前者则是出于权责职分,这或许也是政治人与知识人的本质不同。

所谓破解王朝兴衰更替的历史周期律的命题,正解恐怕只能由历史写出。很多问题眼下未必有解,但近世历史已经写就,唯有实事求是、尊重知识,方能辨明方向,进而走出迷津。落笔至此,忽有遐念:困惑与迷津,势成一对仗。如此可解后记中“有人读史,读出了人的无力,我却读出了人的力量”的立意所喻。

内容简介

青年历史学者羽戈观察分析晚清政治的最新力作。适逢“三千年未有之大变局”,执政者面临新旧思想的交替,是拥抱新思想,还是固守旧手段?羽戈以敏锐的眼光,捕捉到这一历史线索,深度分析慈禧、李鸿章、袁世凯、奕䜣等人的知识结构与素养,以及在时势之中各自所作出的决策,剖析其复杂的心路历程,总结治国理政的经验与教训。羽戈指出,回溯晚清历史,往前多谈制度,而忽略人,而我们谈国运,终归还得落到个体。

作者简介

羽戈,青年学者、作家。1982年生,2004年毕业于西南政法大学法学院,致力于政治学与中国近代史研究。代表作有《帝王学的迷津:杨度与近代中国》《激进之踵:戊戌变法反思录》《不为什么而读书》等。

目录

各界推荐

本书写作不是学院派的精雕细刻,然在平实、灵动的讲述中,颇能抓住要害,启人新思。

——《中华读书报》

羽戈此书文笔老道,读来颇感老吏断狱之力,论时断势的金句格言纷沓迭出,尤其是在论人断史之际基于历史语境而进行的种种常用概念之厘清,令人读来颇为受用。全书以史料为基础,将历史人物的言行举止,尤其是他们在处理政务和时代方向等方面的史料记录,置放在历史语境中去细致考察慈禧、李鸿章、袁世凯、奕䜣等人的学、术或道,谈论他们的智识水平与近世国运之间的互动关系。

——萧轶(书评人)

紧紧扣住历史人物的处境、行动和意识这个三角互动的分析框架,结合各种晚清民初人物的文集、笔记、奏折、回忆性文字、报刊文字等展开,具体而微地呈现了这些人物的历史处境、朋友圈和他们的精神世界。

——唐小兵(华东师范大学历史学系教授)

《知识与国运:近世政治人的困惑》写了三个人(慈禧、袁世凯、李鸿章)与一个群体(亲贵),但却远非一般意义上的知人论世文字。这本书讨论了一个极有思辨性的大问题:“执政者的知识素养达到了什么高度,有没有“新思想”,将成为考量他们的头号标尺。”考察完三个人之后,作者得出结论:“旧手段”从未缺席,“新思想”难觅踪迹。

——张明扬(文史作家)

资料:上海书店出版社

编辑:葛 斐