秋天到来,

你是否时常感到

莫名沮丧、情绪低落

易疲劳、注意力分散

这就是我们常说的

“悲秋综合征”

近日,

#秋季是抑郁症等情绪病高发时段#、

#医生提醒警惕悲秋综合征#

等相关话题引发热议

不少网友称最近“容易烦躁”

“情绪很不稳定”

入秋后,随着气温的下降,植物渐渐变黄、飘落,有些动物开始向南迁徙,或者减少了活动,准备进入休眠期。正由于这种萧瑟的景象,使人不自觉地产生了凄凉、苦闷的感觉,甚至会有焦虑、抑郁的情绪。另外由于临近年底,许多人工作压力大,容易产生不良情绪等。

“悲秋”情绪的产生,有着一定的人体生理的原因。现代医学研究证明,在人的大脑底部,有一种叫松果体的腺体,能分泌出一种“褪黑激素”。这种激素能诱人睡眠,使人意志消沉,生出抑郁不欢之情绪。夏日里,由于阳光充足,这种“褪黑激素”分泌较少;入秋以后,由于日照时间减少,强度减弱,这种激素会有较多的分泌;如果逢上秋风秋雨的不好天气,日照几乎没有,“褪黑激素”就会大量增多。“褪黑激素”的增多,就会使人的甲状腺素和肾上腺素的分泌受到抑制,人体细胞就会“犯懒”,人的心情自然就容易低沉消极,精神也容易萎靡不振。这就是古人说的“天昏昏兮人郁郁”。

此外,“一场秋雨一场寒”。气温的骤然下降,也会使人体新陈代谢和生理机能受到抑制,导致内分泌功能紊乱,进而使情绪低落,注意力难以集中,甚至还会出现心慌、多梦、失眠等一系列症状,这显然也会导致“悲秋”的产生。

其实悲秋并非现代人的专属情绪,古人常有,在诗词中也体现得淋漓尽致,如:

落叶纷纷暮雨和,朱丝独抚自清歌。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

乡书不可寄,秋雁又南回。

最是秋风管闲事,红他枫叶白人头。

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

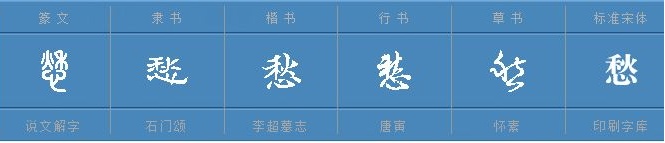

而中国文字的“愁”也是由“秋”和“心”组成。秋既是声旁也是形旁,表示草木凋零,由繁盛而萧瑟,令人感伤惆怅的季节。从“愁”字的演变不难看出,古人一直把秋和表达内心感伤与忧虑联系在一起。

来源:说文解字

如何预防应对“悲秋综合征”

调节情绪:及时进行心理调节,时刻保持积极乐观的情绪,有不良情绪时要及时和家人朋友倾诉。

不要过度劳累:适当休息,每天要有足够休息时间,最好不要超负荷工作,否则会出现慢性疲劳,时间长了会容易患抑郁症。每天争取在23时之前入睡,中午可适当午睡半个小时。

调节饮食:经常不吃早餐的人,不仅精力不足而且意志力也较薄弱。要注重养心和养肝,多喝具有清肝解郁作用的玫瑰花或菊花茶、莲子茶。多吃应季的食物,如莲藕、莲子、甘草、红枣、龙眼等,这些食物有养心安神的作用,对缓解焦虑、抑郁很有帮助。

多晒太阳:季节性抑郁的主要原因是日照少。可以尽可能多得让自己暴露在阳尖下,去户外晒晒太阳,能使人更有精神和活力。每天至少20分钟晒着太阳扩胸。从中医角度上说,晒太阳和扩胸都是振奋胸阳的方法,阳气的振奋是驱走心中阴霾的最好办法。

当然,抑郁症的治疗还是需要专业医生的帮助,如果一旦发现自己无法调节的情绪,还是应该及时到医院就诊。

虽然秋季是衰败的季节,但不缺豪迈乐观的人,就像诗人杨万里《秋凉晚步》所写:“秋气堪悲未必然,轻寒正是可人天。绿池落尽红蕖却,荷叶犹开最小钱。”诗中,他看到的是秋天的舒适和美丽,也看到了秋天萧瑟背后蕴含的新希望。所谓结束亦是新的开始,乐观面对才是正确的人生态度。

你最近有“悲秋综合征”的表现吗?

来评论区聊聊