井亭庙位于今新河镇境内的井亭村,有东井亭路、西井亭路地名。所谓“井亭”,指的是乡间道路旁所凿的井,以及所建的亭,有井有亭,是为“行人风雨思歇,疲渴思饮,暮夜思灯”。

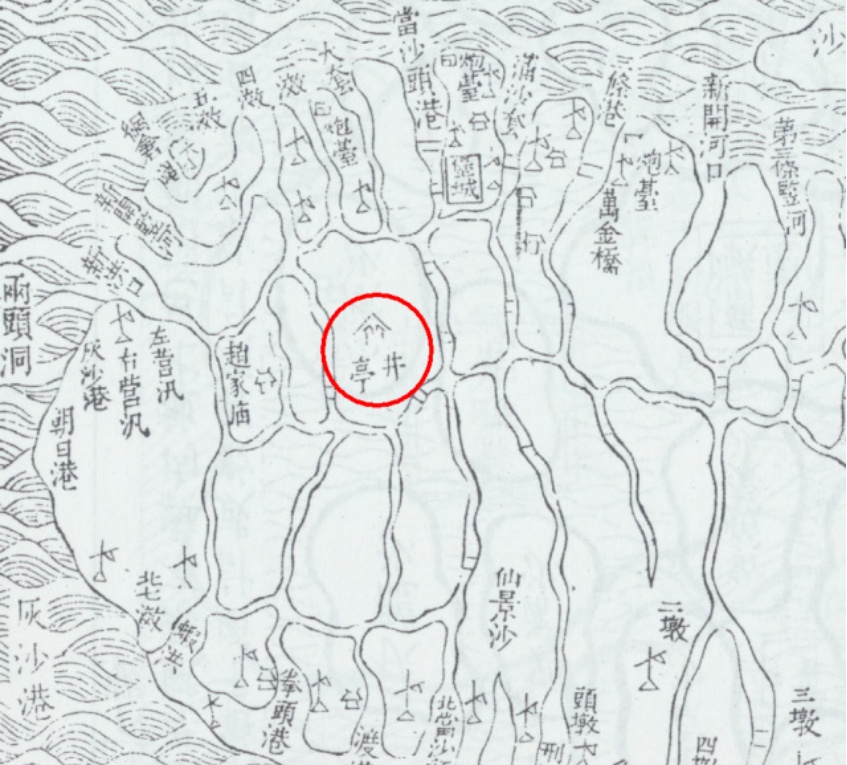

雍正《崇明县志》地图中的“井亭”

崇明岛上旧时多“井亭”,有东井亭、中井亭、西井亭之区分。东井亭在箔沙四效。据雍正县志记载,“箔沙中区”下辖“井亭镇”,四效竖河有“井亭桥”,西距县城六十里。“井亭镇”今早已湮没,“井亭桥”今址在堡镇以东的南四效镇河西,至今仍保留“东井亭庙”、“东井亭桥”等老地名。《五效志》记载,东井亭庙相传建于清道光年间,同治年间改名为天后宫。东井亭桥相传建成于明末清初。据此推断旧志所载“井亭镇”即在此附近。

中井亭在竖新镇竖新村,原竖西村,靠近鹤颈湾,在陆福初宅附近,较为著称。崇明《朱氏家乘》卷首《印槐公墓志》,“墓在崇明中井亭北首茅养滨竖河东第八窕六号仙景沙”。崇明《徐氏家乘》“公正支、士奇后”的一支后代,“住中井亭”。

西井亭在新河镇西、第三条竖河东博济庵旁,清代杨元诏募建。杨元诏(1648—1729年以后),字植久,杨廷翰次子,杨家河镇人,侠义行善,训导张荣曾赠匾奖励。因康熙五十七年(1718)镇宪魏公巡行至此,目击时艰,雍正二年至七年(1724—1729),杨在第三条竖河东(今新河镇井亭村)博济庵旁募建义井、仁园(指义冢,俗称皇坟)。并撰《义井、仁园合记》一文。先是,杨与宋天球谋于施闇文,由施捐赀二十金;后明经黄廷仪、诸生黄遇六、里人沈允辉、节妇施氏各捐基地、修葺之费。另大理寺左评事沈能夏在庙旁捐地五百步筑义冢。传称“西北仁园仁及枯骨,东南义井恩被生民”。道光初年,井亭将圮,后又猝遭火废,道光二十七年(1847)由杨尚智重加整理。近代以来,该处井亭与庙(博济庵)合称井亭庙。1958年拆除井亭庙改建为井亭小学。至今村名“井亭村”即以此命名。

相传西井亭原为芦笆搭成的简易草屋,井洞口四面以干泥土垒高一尺,防止污水淌进去,另用芦叶水草编成一顶草帽盖在井口,防止污物掉到井里。后改建砖木结构的八角亭子,井栏改建为石圈栏,以保护水井不被污物脏水侵入井中。井亭庙仅有二间庙堂,一间供佛,一间诵念经文,庙内一尊菩萨被尊为井神或水神。上世纪,在建设乡村公路时,因井和井亭的位置都在规划红线内,于是先后拆除井亭,填平水井。