和古城相处 和古城对话

沈轶伦:来见您之前,我在街边吃了一碗馄饨,店里都是来吃午饭的苏州本地人。邻桌是一对老夫妇带着一个不到十岁的小孙女,两个老人点菜夹菜、分碗分筷时都说苏州话,吴侬软语,非常好听,但孩子应答一律用普通话。你看得出她听得懂,但就是不讲。

范小青:因为他们在学校学习的环境、和同龄人在一起都说普通话。这和过去不同了。过去大家在学校课间课后都说苏州话。我记得小时候我随父母从上海松江到苏州,第一件事就是学苏州话。

沈轶伦:方言的式微似乎不可避免,这也让我在看您最新的作品《家在古城》时有更多感触。这本书是您的首部长篇非虚构类文学作品,而且出版的时候,正好是苏州获批国家历史文化名城40周年、苏州国家历史文化名城保护区成立10周年。您说过,写这本书,是“要我写”和“我要写”的结合。

范小青:写这本书确实是一个契机。2012年10月,苏州合并金阊、平江和沧浪三个区为姑苏区,2020年10月,《苏州历史文化名城保护专项规划(2035年)公示稿》正式公示,两个月后,姑苏古城保护与发展基金召开首次投资决策委员会议,标志着古城保护与发展基金正式启动。

2021年开始,我从江苏省作协的工作岗位上退下来,不用一直待在南京工作了,回到了苏州生活。几乎同时,我就接到了苏州姑苏区邀请,想由我来写一部关于苏州古城保护的作品。一开始我有点犹豫,因为作为一个小说家,之前从未写过如此大体量的非虚构作品。但对于苏州,我很熟悉、很热爱,也觉得似乎有一份责任,应该来写。

沈轶伦:您应该是3岁就到苏州的吧?

范小青:对,我出生在上海松江,3岁和父母到苏州。我们最初住在五卅路同德里,路名源自纪念五卅运动。11岁时我搬到干将坊103号住,那是一个前后有好几进的大居民院。15岁开始,我随父母下放到苏州吴江县桃源乡,后来又到吴江县城生活和念书,但总的来说一直都在苏州。

沈轶伦:长大后有没有长时间离开过苏州?

范小青:我在苏州草桥小学读书,后来去苏州第一中学和吴江县中读书,1978年考进苏州大学(当时名为江苏师范学院),毕业留校执教三年后,调入江苏省作家协会从事专业创作。有时候想想,人生经历真的很简单:在苏州长大,在苏州工作,在苏州成家。除了留校的那几年,2008年之前,我没有离开过苏州,也没有从事过写作以外的其他工作。2008年到2020年,我去了南京,要上班了,但所做的工作,仍然是与文学有关的。那时候,岗位虽然在南京,但家仍然在苏州,心里一直牵挂着苏州。苏州和写作都是我的唯一。

沈轶伦:这次写《家在古城》,是把您的两个唯一合起来了。虽说,过去您的大量小说创作也是以苏州为舞台,但真正把苏州古城作为主角来写又不一样。您为此花了大量时间去重新走那些其实您已经非常熟悉的街巷,还采访了很多人,包括旧友亲朋、昔日同学,还有专门做古城保护工作的人。

范小青:有时候,你对这座城市很熟,因为很熟所以在写作时反而会觉得无从下手。

沈轶伦:会不会是“近乡情更怯”?

范小青:在写作《家在古城》的这几个月中,我简直有一种魂不守舍的感觉。所以我写下了一句话——“魂到哪里去了,魂在古城,魂牵梦萦。”

这一次的采访和写作,我最大的收获就是知道了自己的无知和浅薄。在苏州古城面前,我重复说:“它所容涵的博大精深,恐怕是我穷其一生也不能望其项背的。”

我打了一个比方:在我的文章里,我在每一个章节,每一个段落,每一行,甚至每一个句子里,都埋下了烟花——作为一个引向更美妙图卷的线索。如果有人愿意,或者我自己愿意,点燃这些烟花的引索,它们将绽放出无数绚丽无比的画面。

我的另一个收获就是,书写古城和保护古城一样,不仅是单纯的保护,不仅是单纯的书写,首先,要和古城相处,和古城对话,要互相倾听,要互相理解和沟通。城与人、人与城,必须携手,才能共进。当然,我也有疑惑:人类再怎么努力,再怎么保护,再怎么持之以恒,物质终有灭亡的一天。人类想要保护的对象,将保护到哪一天为止呢?那就留给文字吧。这样的想法,给了我鼓励,更给了我巨大的压力。

沈轶伦:物质生命无法抵达的地方,文字开始了。

范小青:《家在古城》是以我的寻访为切入点,在文本上采用一些小说叙事的手法,比如穿插、回忆、时空交错,但所有细节都是完全真实的。我并不是用怀旧的、伤逝的笔调去怀念一座古城,而是写到当下的人们对它的改变。比如干将路的开通,其实是把许多小巷子拆掉改成一条大路。到底是应该完整保护小巷旧巷,还是需要开通如干将路这样的大路呢?这个项目当时引发的争论很激烈,一直延续到今天。

沈轶伦:您如何处理不同的声音?

范小青:我无法对古城保护作出自以为是的一个评判。我所做的,更多是把一些问题提出来,交给读者,让大家去看应该如何解决。因为说实话,古城保护是一个世界性的话题,每一个改动都会引发争论,这不仅仅是苏州古城保护时才会遇到的问题。

比如我们常常以欧洲古城保护为参照,说许多欧洲小镇的主要街道和建筑可以四五百年没有大改动。但欧洲许多老城的房屋材料和我们不一样,苏州的老房子多是采用木结构,江南地区又多雨,时间久了,木料朽烂,你说一点不动是不可能的。但怎么动?动到什么范围、什么尺度?

我自己走得最多的,是平江路的支巷。平江路本身是网红旅游景点,但街面上的房子其实都挺“浅”的。过去豪门大户人家,都是住在支巷里的,可以在支巷纵深开拓建造出有几进的房产。如今这些大宅,有的已经被保护起来,有的被改建,有些还没有。

走进后者,就一个感觉——旧,里边甚至黑咕隆咚的,但你觉得是有历史现场在你面前。是不是要完全保持这样的历史感?但是,因为房子旧了,居民的居住条件比较差,和从前的老房子正好相反,冬冷夏热,他们的生活质量如何提升?但另一方面,他们的居住的确也带来文化的传承。把这些居民一迁了之,然后全部腾空变成一个精致的空壳,生活的烟火气又全部停止了,甚至房子的精气神也被带走了。因为“没有人气,留不住文脉”。

我觉得,老城保护及其引发的许多问题,值得进一步探讨。各地都有各地自己的课题和探索。有时候我觉得房子不等人,有一种紧迫感,它们垮塌起来是很快的。苏州古城保护有一个特点,就是它总是一边争议一边做,能做一点是一点,它愿意在进展中改变和调适自身。我曾说过这样一句话:“我觉得苏州有种魔力,不管你从哪儿来到苏州,你都会爱上苏州,甚至外地人比本地人更爱苏州。”

知止有定 定能生慧

沈轶伦:说说同德里吧,那是您曾住过的地方,也是您在《家在古城》开篇就写到的地标。

范小青:是的,文章开篇的地方就和我自己的经历有关。同德里原先为旧时郡治后木兰堂遗址,20世纪30年代上海闻人杜月笙在此建房出租,称同德里,50年代后期起,改为苏州专署机关干部居住区,与相邻的同益里组成建筑群。电视剧《都挺好》苏大强住在同德里,又把这儿带火了。我小时候在同德里有个发小,嫁给了苏州“贵潘”家族后人,于是我跟着她又梳理了他们家族的故事。所以我写的虽然是城,但展开的却是各色人物的故事。我希望写的时候让读者有一种代入感,可以比照真实的苏州地图,徐徐展开自己的回忆和想象。

沈轶伦:您关于苏州的记忆,应该就是从同德里开始的吧,那您小时候的阅读经验也是从同德里开始的吗?您的父母是知识分子,家里是不是很多藏书?

范小青:实话说,小时候家里没有什么阅读物。我记得我们家里只有两本书,一本是《欧阳海之歌》,一本是外国童话故事或者寓言故事之类的。后来运动开始,父母自顾不暇,我真正的阅读是从大学开始的。

沈轶伦:哥哥(范小天,中国著名编剧、作家、导演)会和你互相鼓励吗?

范小青:我们在学习上会互相鼓励。用现在的话说,我小时候很“社恐”。四年级以前都是一个闷嘴葫芦,看到同龄人还发怵。我记得我们住的同德里,有个邻居家的孩子和我同班,有一天妈妈叫我和哥哥,还有这个同学到家里,她把作业本上的题目抄了一下,让我们当面做一下。他俩都做出来了,我紧张得一道题也做不出来。

沈轶伦:不是考试型选手。

范小青:对,肯定不擅长在考场上发挥。那时候一直搞运动,父母非常紧张,那种氛围里,我心里很多隐痛,很沉默寡言,郁郁寡欢的,因此更显得笨嘴拙舌,格格不入。任何热闹的场合,我都穿着旧衣服,坐在那些女同学中间,是无声无息的一个人。

但内向的人有一个好处,他们特别善于观察,对生活中的细节尤其注意。他们特别敏感。

沈轶伦:您喜欢和人打交道吗?

范小青:本质上我肯定不喜欢。但后来我担任了作协一些工作后,需要和人经常打交道,觉得自己也能勉强应对。不过,写作的人,总的来说还是偏爱孤独的吧。

沈轶伦:您是那种出门坐公交车会和司机攀谈、买菜时和菜贩聊家常的人吗?

范小青:这个倒是喜欢的。跟不认识的人反而会主动攀谈。我很喜欢和不同行业的人聊天。

沈轶伦:我看您父亲范万钧生前写您,特别有意思:

“范小青是个大家喜欢的乖女孩。但她怕见生人,舅舅叔叔来了,她可以偷着瞧,别人一瞧她,她就哭。有一次和哥哥争夺躺椅上的一个垫脚,自然哥哥得手。她伤心地哭个不停,竟然哭晕过去。醒了,还要哭。但她不娇气。火红年代入的党,当了铁姑娘队队长,挑土方累坏了腰,得了个腰肌劳损,至今还时时作痛。迷上写作,成了机器人,二十多年,一千多万字。写作也是劳动,如果评选写作劳模,她的得票会是领先的。”

我看到您朋友写对您的第一印象:看到书店里一排范小青署名的作品,以为范小青是一个写作组。后来才惊讶地得知就是一个人。说您是女巴尔扎克,短篇不过夜,中篇不过月。春节和朋友聚餐结束,大家还在嗑瓜子,您拍拍衣服,说起身就起身回房间写作了。怎么做到这么自律、这么高产的?

范小青:啊,没什么啦。很高吗?我真不觉得特别高产。我是专业作家,天天写作是很自然的。不是在写作,就是在为写作做准备嘛。

沈轶伦:还有一段您朋友黄蓓佳的描述特别有画面感,让我印象深刻。说来您家看到您,当时您儿子还小,正爬在您身上薅您头发玩。您对着电脑,打字不已,目不斜视,“肩耸着,怕儿子掉下地;头仰着,方便儿子揪头发,一边双手不离键盘,双眼不离屏幕,啪啪地照打字不误”。一个背上趴着孩子还能写作的母亲,实在是有太强的意志和对写作这活儿太多的热爱吧?

范小青:我一直是和一大家子人生活在一起。我母亲去世早,所以父亲一直随我生活。后来儿子长大结婚,现在他们一家也带着孙子随我生活。他们都觉得和我在一起生活很舒服。因为我从来不干涉他们的任何决定。

有时候小孙子吵吵嚷嚷,我也会觉得有点吵。但我可以自我调节,总是会想:他们如果不和我们住一起,我们老两口多冷清啊。作家总有瓶颈,会希望有变化、希望一直有提高,但事实上这又很难。你不太可能总有进步。但你写不出来不能怪家里人,对吧。这样想一想就好了,我觉得我的性格不纠结。

沈轶伦:您现在的作息是什么样的?

范小青:现在的作息很简单,我会睡个懒觉,上午会写作一个半小时,下午再写作一个半小时。现在年纪上去了,不能像原来那么猛了。

沈轶伦:以前基本什么节奏?

范小青:每天两三千字吧。

沈轶伦:每天?

范小青:几乎每天。

沈轶伦:您平时运动吗?

范小青:我们长期伏案的人颈椎和腰椎都不太好,一度我颈椎出了问题。现在我每天还会做做操和散步,尽量保护一下身体,基本也保持每天一个小时。晚上空闲的时间,看电影和看书,也不太出省,很有规律地生活。

有时我也会想,我是不是就像一个老演员,演了太多的戏,也许观众已经不想再看你的脸了。

沈轶伦:不同年龄有不同的魅力。

范小青:虽然我的每个小说不一样,但我写作的姿态是重复的。对吧?所以写作的意义在哪里呢?

沈轶伦:在哪里?

范小青:刚开始写作的人,都是对创作有一股热情的。对我来说,写作已经是生活的一部分了,就好像呼吸喝水吃饭一样。

精巧的构思有时候忽然就来了,但有的时候,或更多的时候,你想死它了它也不来。于是,有一些小说就会留有遗憾,明明知道什么地方没有处理好,也知道问题在哪里,但就是找不到解决问题的办法。

但有时候觉得难也要写。触摸到难,也是意义本身。我觉得写作的人,不能有太多杂念。外头可以有各种风向,变化来变化去,别人可以跟着市场走,但作家内心要有定力,知止有定,定能生慧。

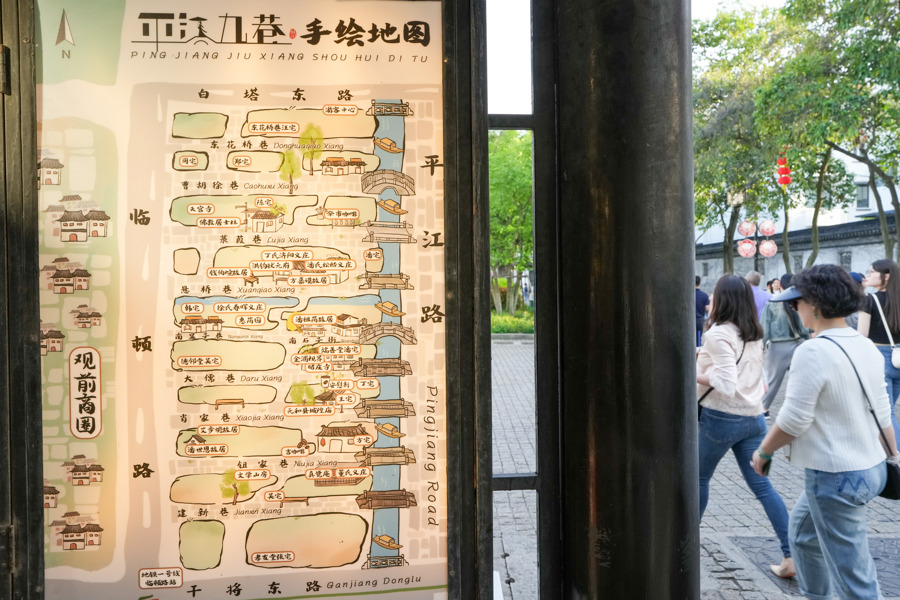

热闹的平江路。均 新华社 图

热闹的平江路。均 新华社 图

一起尝试理解这个世界

沈轶伦:作家陶文瑜曾说,您的小说如纸上评弹,“也许是受母亲和外婆的影响,范小青所感悟的东西,所希望于生活的,不会是轰轰烈烈、大喜大悲,也不会是响鼓重锤、放声呐喊。希望的是,人能够安详一些,内心能够平稳一些,少一些邪念,多一点善意;少一些怒吼,多一点清唱”。好多人读您的小说,都说从中可以触摸到苏州的山水园林、湿漉漉的小巷和软糯糯的苏州话,您的作品与陆文夫先生的文章并举为“苏味小说”。您自己怎么看“苏味小说”这个提法?

范小青:苏味肯定有苏味,但我不是写苏州小说的人,我写的不是苏州,或者说我写的苏州是一个外在的可能性,我用了一些吴方言,以及我描绘了苏州的实地场景,但是我写的是人类共同的困境,不是专门为苏州人写的。

沈轶伦:就像福克纳说的,那块邮票般大小的故乡——约克纳帕塔法,在一个虚构的文学天空之下,类似莫言的“高密东北乡”、贾平凹的“商州世界”。

范小青:福克纳不断地写家乡那块邮票般大小的地方,终于创造出一块自己的天地。我写苏州也是如此,一辈子写苏州,主要是通过写苏州这个城市,写出我们共同面对的命运。

沈轶伦:您27岁时认识陆文夫先生,以文会友的交往贯穿到陆先生过世。但很有意思,我看您曾写文章说,他坚决不承认您是他学生,您却“坚决认为我是他的学生”。

范小青:对,陆文夫先生曾说过,他没有学生。我一直记得,他年纪大了以后,还说过一句话,意思是“从现在开始我不做人了”。听了很心酸。

沈轶伦:何出此言呢?

范小青:他当时是一个有名望的老作家,各方面都有很多事来找他,他勉为其难,但又不想得罪人,有的事处理起来很困难,所以有一天他说“我不做人了”。

沈轶伦:我看到您写到,你们交往之初的契机,是他拒绝给你写序。这反而成为你们友谊的开始。

范小青:我心里对他的拒绝没有一点疙瘩。他一生很少给人写序,我印象里只有两次,一次是为一位老农民作家出书作序,一次是我们苏州的一位老工人作家出散文集,他欣然作序。他有一种自己的洒脱和个性。

沈轶伦:某种程度上,也是往昔的一种文人风骨。这些年,世界似乎越变越快,尤其是网络、人工智能、算法、短视频,对大家的冲击都很大。

范小青:有没有这些东西,世界一直都在发生剧烈的变化,人对命运有时是不能理解的。最近我在看一本《当我们不再理解世界》,是智利作家本哈明·拉巴图特基于五个真实人物为原型的短篇小说。其中写到一个化学家,他发明了一种除虫剂,是可以帮助粮食生产的,但二战中,德国人将之用于毒杀犹太人,他自己的妹妹、妹夫都因此丧生,妻子不理解他,也选择自尽。

“以前是每个果都对应着一个因,而现如今,只剩下一堆概率。在物质最深层的基础之中,物理学找到的不是薛定谔和爱因斯坦心心念念的、被一位理性之神像提线木偶一样支配着的一个坚固不破的真实,而是一个神奇而瑰异的王国,一位用无数只手操弄着偶然的女神的肆意妄为的孩子。”

作家们可能习惯于用全知全能的视角去写作,可是世界发生了变化,我的观念发生了变化,我的写作也发生了变化。比如我回过头去看我20世纪80年代写的《裤裆巷风流记》,也有一种朴素的味道,但我现在不会再写,因为觉得味同嚼蜡。

归根到底,是因为我对世界的理解发生了变化。与其说我去交给读者一些确定性的描述和判断,不如让我们看到那些疑问,和读者一起去尝试理解这个世界。

沈轶伦:不担任启蒙者的角色。

范小青:启蒙也是写作的一种功能。但我更想呈现一些问题,而且可能我也给不出答案,给不出良药。文学艺术的本质是让人反工具化,一起去思索人性的更多可能性。

范小青

1955年出生,江苏苏州人。著名作家,江苏省作家协会名誉主席。代表作有长篇小说《女同志》《赤脚医生万泉和》《香火》《我的名字叫王村》《灭籍记》等。短篇小说《城乡简史》获第四届鲁迅文学奖,长篇小说《城市表情》获中宣部第十届“五个一工程”奖。曾获中国小说学会短篇小说成就奖、林斤澜杰出短篇小说作家奖、汪曾祺短篇小说奖、吴承恩长篇小说奖等。

我也说两句

我也说两句