上海,是他最后的庇护所。

在丧子、丧妻、丧友、丧业、丧家甚至连最后的寄居地也被战火延烧之际,在一生最危险、最流离失所、最兵荒马乱时刻,倪瓒有过一次362天的上海之行。

此行后,他长达3年一再画竹——从黄苗子、郝家林编著的《倪瓒年谱》看还是只画竹,并在其中一幅写下“逸气”二字,从此中国绘画史有了著名的“逸气说”,中国文人画理论与境界均突破至高。他也从此和黄公望一样,来过上海后,便一来再来。

上海,是他的出口。

而细察行迹可知,他的“逸”,不是逃。绝境之行没有下坠,反而开出意境之花,在清纯虚空中向上。

开写本文时,在书店偶见一本《我与地坛》,印着史铁生的话:

“我看虚空中也有一条界线,

“靠想念去迈过它,

“只要一迈过它便有清纯之气扑面而来。

“我已不在地坛,地坛在我。”

像极了,上海之于倪瓒。

【一】

早在33岁(一说加5岁,下同)那年,倪瓒就为上海画过一幅画,画的应是今上海杨浦高级中学一带。

当年这里的上海人全思诚,说起自己居处风景之胜,倪瓒便为好友作画。这是记者所知他给上海画的第一幅画,也是他与上海第一次交集。才气冲天的他,是凭想象画的。据说董其昌仿过这幅画,有树有水有人有草堂,或许就是上海杨浦近700年前的样子。

对上海,倪瓒从一开始就是神往的。

对上海朋友,他也每每热诚。48岁寄居在苏州,他还为来当地探亲的上海人瞿仲贤作画。

他还造福过上海人民。好友张德常在松江府做官,倪瓒特地叮嘱:牢记身有职任,善待正“饥者易为食”的百姓。

他还在打算弃家那年,疑似来过上海——清明节后一天被风雨阻在泖水中。清明在农历二月底三月初,查史料可见:这年二月曹知白卒,三月下葬。倪瓒是否因此而来?可以确定的是:上一年黄公望、吴镇也去世了,此时倪瓒50岁,自叹皓首无成,又被官府逼租,正“忧愤思弃田庐”。所以那天泖水风雨中,他读诗、作画,感到寂静、空旷,也算偷得浮生半日闲,暂时忘却营营了。

这也是记者所知他第一次疑似在上海。他很可能已经来过,后来59岁那年又在今徐汇滨江一带,走进上海人曹昭的宝古斋,观摩《唐人临王右军真迹》。曹昭,海上收藏鉴赏大家,所著《格古要论》被称为“中国现存最早的文物鉴定专著”。这次难得的观摩交流,让倪瓒写下大段感触:“书家临榻,犹画之临摹也。所谓一笔画一笔书,以其顾盼精神,笔意连属不断……”这一刻,中国文人画重要里程碑——赵孟頫提出的书画同源论,在倪瓒与上海的互动中承创。

这里有他酷爱的古物,开放的朋友,他另一位好友邵贯也是“华亭之博古好雅者”。对上海,倪瓒是一生都抱有好感的,每每留下奔赴的身影、真切的心迹。

几天前,他还去过吴松学宫,似今上海嘉定孔庙?本要走了,一位无锡老乡留宿,他便留下挑灯夜话。是性情,也是乱世漂泊中“他乡见老乡”的思乡之情。

几天后,他又写下一首长诗,进一步显露心情:乱世纷争,百姓何辜。这年他给自己起的笔名是:曲全叟。他用这个笔名写的诗句是:高风峻节如今扫。他写这些诗的处境是:爱妻离世已一年,自己仍背井离乡,“忍教埋玉在荒村”。

夫人是上年九月逝世的。同月,占据了东吴7年的张士诚降元,然而求王爵不得,于是又自称吴王。

很快,朱元璋也称吴王。同月,倪瓒在妻子遗像题诗:“一片松间秋月色,夜深惟有鹤来归。”料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

夫人走得很突然,从“微示疾”到离世,仅3天。倪瓒早年丧父,22岁娶了比自己小1岁的她,1年后痛失长兄,后来为家业奔走,46岁不知受何刺激(一说丧子)写下“境无顺逆”“了此幻界”,48岁携妻举家离开无锡、长期寄居苏州,50岁便自叹“久客令人厌”,51岁又遭遇张士诚据吴“人心惶惶”,58岁再痛失爱妻。59岁,他来到上海,走进宝古斋观摩。

60岁,在苏州,又到清明,又见风雨,他心情“愦愦(混乱)”写下长诗:“乱离漂泊竟终老……孤生吊影吾与我。”尤其是后一句,吾与我,孤独透了。

61岁,最危险时刻,他逃向上海。

【二】

上海,是他最后的庇护所,也是一再的证明地。

倪瓒在许多方面,恐怕都是一个长期被深深误解的人。就像他当年逃离无锡,不止一位研究者认为:其实并非传说中那样,潇洒得很,挥一挥手,不带走一片云彩。他自己写过:“县吏捉人空里巷,挈家如出鬼门关。”“县吏催租夜打门。”

他61岁逃来上海,也可谓万不得已。

直到这年秋天,他还在为一位友人作画,供对方带去上海袁部场,以便消夏时“开图慰所思”。袁部场,元代重要盐场,在今上海奉贤区柘林镇一带,友人似供职于此。倪瓒一片热忱:对方从“吴城”去的,他便画《枫落吴江图》,又题诗“九峰三泖酒盈卮(盛酒器)”,祝友人尽享上海的好山、好水、好酒。

从此诗看,他似并未预见:十一月十九日自己也将离开苏州,开始长达362天的上海之旅。

战火纷飞,二十五日,苏州已被围得水泄不通,朱元璋把张士诚“锁”在孤城。

次年九月,苏州城破,张士诚败。十月朱元璋大军北上灭元。十一月倪瓒“在泖渚”。十二月十六日他已离开上海,出现在汾湖一带,362天之旅结束。

这是他刻骨铭心的一次孤旅。人生总共69年,他近半世纪在无锡,之后便一逃再逃:上次从无锡逃到苏州,他还有妻子母亲;这次从苏州逃到上海,应就他独自一人。

这362天里,他先后作《溪亭山色图轴》《清閟阁草堂图卷》。前者,从后人题跋看,画的似是无锡老家。后者,“清閟阁”正是他在无锡的居所。漂泊在上海的倪瓒,强烈地思念着家乡。前一幅画意境开阔,对倪瓒爱画“空亭”的那句著名评语——“江山无限景,都聚一亭中”,就题跋于此。后一幅画,也被题“得淡远之妙”。从中或可一窥倪瓒心情:一边真切苦思,一边以淡为“逸”。

他有诗总结此次上海之行,写在刚离开时。值得注意的是,2年后改定时,原稿“心安所遇忘羁思”变成“聊复心随寓所安”,原稿“故人存没应难访,梦见犹疑在我旁”变成“故人存没应难访,愁里题诗强自宽”。显然,更悲观了。

在上海时、刚离开时,他是“心安”的,忘怀的。

一段传世的史料,还显示了罕见一幕:21天里,倪瓒在上海连续见了至少10位朋友,还都只是史料留名者。

这段史料只有月、日,未知何年。求教上海博物馆凌利中老师,得知他指导的博士生杨可涵研究认为:从书风看,似应写在入明(1368年)后。也就是362天之行(1367年结束)后。

从这段史料可充分感到,倪瓒与上海朋友的交游之密集,交往之热情:

十一月二十日,他在泖渚邂逅一年多未见的老友叶诚、孙照。倪瓒的《赠叶道士》一诗,似写的就是这次“相逢泖渚”“隔世重逢”。他感慨自己衰老——“穷冬风景吾衰矣”,感慨身处艰危——“为予一话艰危际,双泪沾衣似迸泉”。

二十一日晚至二十二日早,叶诚与倪瓒去华亭。

二十五日,叶诚与谢彥珪和倪瓒一起,在“孺章家,同二韩等饮”。孺章,曹知白之孙曹孺章?

二十六日,“叶又同刘伯庸来”,次日离去。

二十九日,倪瓒作诗《次韵答谢士英》。谢士英,陶宗仪、邵亨贞均有诗与之交游,从张宪诗句“谢公拔剑斩吴松,截得沧浪一泓水”“谢公天性颇疏散”看,应与倪瓒性情相投。

十二月九日,倪瓒作诗《泖渚人有遗余石酒卮者》,似是上海朋友陆子华送了他石酒卮。酷爱古物的倪瓒写道:“小卮纯古称洼尊……”用了“纯古”二字,可见心中欢喜。上海的朋友懂他。倪瓒还有诗写道:“为爱泖西春水绿,三年不来今乃复……子华留我经旬宿……”或许写的就是这次留宿陆家——“经旬宿”,从十一月二十九日至十二月九日,正好约一旬。

十日,倪瓒作诗《留别曹元博》:“……思子幽情泖渚西。”曹元博,华亭人,做过县学教谕,所著《左氏春秋》被杨维桢推重,与邵亨贞同祖父、同岳父,岳父即“上海两千年人物考”写过的松江知府汪从善。陶宗仪写的墓志铭说:曹元博“性介直”,但不高傲,遇到知己掏心掏肺,读书至老不倦。这样的人,也应与倪瓒性情相投。

史料显示,这些记述是倪瓒自己一一认真写下的。在上海的这些日子,这些朋友,在他心中应格外鲜明。

这些史料也提示着,至少此时的他,看来并不像传说中那样高冷、乖僻,而也很重情的。

他有太多传奇传说。比如,人到中年,忽然一日,似是兴致大发,于是散尽家财,从此云游四方,仿佛来了一场说走就走的旅行。也有说他是先见之明,预见兵乱要吃大户。他和昆山顾瑛、上海曹知白被称江南三大富家。

又如,洁癖厉害。他逃亡时躲在水边,结果搜寻者发现,芦苇丛(一说渔舟)中飘出一缕焚香的香气,于是抓去几乎打死。他让童子挑泉水回家,煮茶用身前一桶,洗脚用后面一桶,因后一桶“或为泄气所秽”。他让庭院长满苔藓,不准踩踏,有树叶掉落便让童子在木杖头上插针,一一挑去。朋友来访,他沐浴更衣,结果迟迟未出。上菜的厨师胡须又多又长,他在朋友家当场离席。留宿的客人半夜咳嗽,他一大早让童子四处查看,听说窗外梧桐叶上有唾痕,“令剪叶十余里外”。

再如,孤傲,乖僻,不近人情。几乎被打死了,他也一声不吭,因为“出声便俗”。他用核桃、松子肉自制“清泉白石茶”,款待宋宗室子弟,结果对方“连啖如常”“不知风味”,就此绝交。他借住在亲戚家,听说来了“儒者”,赶忙热情迎接,结果相谈之下“大怒”,还给了对方一巴掌。亲戚颇怪之,他说:“面目可憎,语言无味,不足以当吾之雅,是以斥之也。”

现在看,他洁癖应确实厉害。

他的重情,也不仅表现在这次上海之行。老师没有孩子,他奉养如至亲,殓葬“不计所费”。亦师亦友的张伯雨老了,有次到他家,正好倪瓒卖田产得钱千百缗,“念伯雨老”不会再来,便全都“推”给对方,不留一缗。查《辞海》可见,一千文为一缗。千缗就是100万文。

一位网友写道:这样的倪瓒,让人觉得温暖。

他还为贫困的朋友陈惟寅出头,当众募捐房租:“仆遂为之一言:世岂无急人之急、忧人之忧,解衣推食、指廪借宅,豪杰倜傥如古之人者哉?!老杜所谓‘安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜’者,请为诸君诵之。”要钱都如此辛辣。

史料显示,此时的他,还在病中。

他一生知交并不在少数。懂他的朋友,如周南老,会在接待他前,把家里打扫干净。不接受他的人,如一位医生,因“憎其癖疾”,就故意把倪瓒极爱的白马,弄得满身污泥,又故意弄乱他书房“文博之具”。

记者数了数,不完全统计:仅在上海,他的朋友就至少约数十人之多,还只是有痕迹的。

上海温暖着倪瓒,见证着倪瓒。和黄公望、文天祥一样,倪瓒也在人生艰危的至暗时刻,有过一次深深刻下心迹的上海之行。

不同的是,他此行之后,奇妙的一幕。

【三】

此行离开上海时,他作为纪念的第一幅画,画的是《竹石》。

1个月后,他再画《古木竹石》。2个月后,他又画《竹石》。7个月后,他画的还是“竹”。也就在这幅画上,他还写下著名的“逸气说”。

十多天后,夜深人静的午夜时分,他又为朋友画“竹”。次年正月,他再画竹,题诗“我厉冰霜节,虚心共岁寒”。这年年底,他又画《园石荒筠图》,“筠”也依然是竹。下年冬天,他再到上海,为泖西朋友强仲端画的还是《竹石》……

在黄苗子、郝家林编著的《倪瓒年谱》里,一直要到再下一年,他才终于没画竹,而是《溪山仙馆图》。

由此算,长达3年,倪瓒总共画的8幅画,每幅都是竹或竹石。

对任何一位画家来说,这一幕恐怕都堪称奇特。在此前后,他也常常画竹,竹石本就是文人作画常见主题,但这段时间如此集中且唯一,是否说明着什么?

59岁那年,他曾在一幅有“丛篁”的画上题过一句话:“君子之心,竹石之音。”篁,竹。

竹石在他心中,指向的是君子。

奇妙之处在于,就在其中一次画竹时,他写下一段后来影响深远、后人反复引用的题跋,提出了重要的“逸气说”:“以中每爱余画竹。余之竹,聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉!”我画竹,不过姑且拿来描摹、抒发胸中的逸气罢了,难道还去计较它像与不像,叶子的繁与疏,枝条的斜与直吗?!

他还气恼而无奈地说:别人不认为在画竹,我也不能强辩,真拿他们没办法。以中,张德常之子张以中,与倪瓒关系密切,所以他一吐为快。

显然,他画竹,或至少这段时间画竹,就是拿来抒发胸中之气的。

值得注意的是:他刚在一生最危险时候,在上海度过漫长的362天,期间毕竟只有自己,一再作画强烈思乡;后来回到苏州,又在七夕这天,写下无比寂寥的“点点青苔欲上衣”“荒村阒寂人稀到”;夫人已逝5年,祭日这个九月,他还怀念起已逝许久的张雨、离散许久的好友……十月,他写下“逸气”二字。

也就是说,颠沛流离一年多后,面对寂寥空无、亲友俱丧,倪瓒要抒发的胸中之气,不是别的,而是“逸气”。

而且写在他视若君子的竹石旁。

这是一字之变,也是一次质变。他有句也常被引用的话:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”这里是“逸笔”“自娱”。362天之行前,他还写过一个词称赞王澹游的《竹石图》,写的是“逸韵”。

“逸笔”是画法,“逸韵”是画韵,说的都是客体——画。

“自娱”是说主体了,不过更像是当时文人作画常见的认知——墨戏,以墨为戏,拿来游戏。这已有别于画工,在强调文人画的不同。但“逸气”,直接在“墨戏”之上,点出了文人画的价值取向,突出了作画者的主体觉醒。

中国文人画之所以被誉为世界绘画“皇冠上的明珠”,至关重要的一点,是体现了作画者主体意识的觉醒,即“人”的觉醒。

如果说苏轼提出“士人画”,是决定中国文人画理论体系的第一个里程碑;赵孟頫提出“书画同源”“贵有古意”,是奠定中国文人画理论基础的第二个里程碑;那么倪瓒的“逸气说”,空前彰显了作画者的主体地位,直接突进至文人画的价值层面,而且进入的是“逸品”“逸格”的至高境界,堪称推高中国文人画理论境界的又一个里程碑。

古人常说画分“逸”“神”“妙”“能”四格,以“逸格”为最难,以“逸品”为最高。倪瓒出现以后,便成为代名词。

什么是“逸”?《辞海》解释“逸品”,关键词是“超脱绝俗”。古人解释“逸格”,关键词是“得之自然”。王季迁先生谈气韵生动:“颜真卿的字和倪瓒的山水画都可以说是无动态,或只有极少动态。倪瓒总是画那几块石头和一些树,但是树、石布置的方法却令人感觉舒畅。也就是说,颜、倪的作品表现出自然的趣味,而不是人工造作出来的。总而言之,他们都表现出一种自然效果,并具有一种人的个性或姿态,因此人们看到他们的作品就感到舒服。”

他还说:“倪瓒的伟大特质就是看起来简单而自然。”

如果容许简单解释,或许可以这样理解:“能品”是善于、我能,“妙品”是妙在、得趣,“神品”是神采、神了,而“逸品”,是自然,是天真,某种意义上是学不来的,这与个性有关,与天赋有关,与际遇有关。

所以明人王世贞说,倪瓒不可学。王季迁说,学不来。

扎实整理过史料的陈高华先生说过:关于倪瓒的传说,存在不少误解,但他的作品追求“写胸中逸气”“不求形似”——“这种绘画理论和创作,在后代所起的影响是很大的,值得认真研究”。

那么,为什么是倪瓒?又为何是此时?

【四】

抽丝剥茧的线头,藏在他写的两个词里。

那年春天,一位朋友带来自己的100首诗,在“空谷无足音之地”见倪瓒。从描述及行迹看,两人或许在上海。倪瓒住茅屋、晒太阳,用瓦釜喝粥,怡然诵读永日。他在诗集序言写道:吟咏要得“性情之正”。

这是他生命最后10年,一而再、再而三写下的四个字。

现在说起倪瓒,第一反应是画家,其实当年他首先是一位诗人。王宾写的墓志铭只说了他的诗:“盛年诗名在馆阁”,晚年“漂流中作诗,益自喜”。周南老写的墓志铭也一再说他的诗:冲淡萧散,尤负气节……

倪瓒,其实有很讲求“正”的一面。

他从小“励志务为学,守义思贞居”,13岁题郑所南的《兰》:“只有所南心不改,泪泉和墨写离骚。”南宋画家郑所南,宋亡后隐居,画兰花不画土、根,寓宋沦亡之意。仕元的赵孟頫数次求见,郑至死不见。

他40岁画下著名的《六君子图》,黄公望题跋“居然相对六君子,正直特立无偏颇”,前半句让画就此得名,后半句,“正直而特立”,也像是倪瓒。

他曾几次称赞朋友“据于儒,依于老,逃于禅”,也曾这样称赞好友:“云不雨而常润,玉虽工而匪镌。”

古人说倪瓒:比画更好的是诗,比诗更好的是人。

深入他诗文全集的字里行间,尤其是细读他评价几位好友,也可从中反观倪瓒:

他称赞陈惟寅:安贫志道,居吴市二十年如一日,真“外混光尘,中分泾渭,而确乎不为外物移其守”。他也会向对方倾诉:“世间荣辱,悠悠之话,不以污吾齿舌也。”“岂以人言易吾操哉!”

他称赞张德常:处世何磊落,吐词蔚忠义。他也会写信批评对方,对于小人谗谤自己,负有不可推卸的不察之责:一人誉之,从而敬之,一人毁之,从而怒之,可乎?谨以奉问,千万回复几个字,幸甚。

他写谢仲野,看重对方居乱世而有怡愉之色,歌诗不作愁苦无聊之言。

他写陈惟允,看重对方诗悠然深远,有舒平和畅之气,虽触事感怀,但不作迫切愤激之语,如风行波生,焕然成文。

他写周南老,看重对方求友从师,不惮千里,诗文让志浮识浅之士,读后有恻怛、羞恶、是非之心,“仁义油然而作也”。

后三人都请他写过序,他都写下了——“性情之正”。

他自己也无疑是“性情”中人,对生活是热爱的、积极的、审美的。某些时候他可能更像是高洁而非高冷,避俗而非避世,杨维桢写他的名句也是“先生避俗如避仇”。他对美感、对人生包括交友的质感,有很高的追求。他有些故事,是否在今天看也像是生活美学?他也会自己动手做美食,并写下秘籍:蜂蜜酿蛋蒸梭子蟹,黄雀馒头,蒸春菜心,熟灌藕,莲花茶……他用松脂酿的酒,朋友陆明本要用船来载。

他富时讲究,穷亦能安。64岁那年初夏,他从上海回苏州。天气骤热,与友雅集,中午过了饭点,大家饿得厉害,朋友买酒一罂、面筋2个,再弄了点水饭、酱蒜等,大家便“如享天厨醍醐”了。倒是后人心酸:“漂泊无聊,二三故人偶然萍聚,何异子美羌村,览之黯然。”子美,杜甫(字子美),有《羌村》三首写乱离之聚。

他也悲叹,也痛苦,胸中应也有郁结之气。就说64岁初夏这年,他的处境异常凄凉:雨一直下,茅屋上漏下湿,“独坐唯有悲叹”;又臂创足痛,呻吟近10日,“哀吟四壁静”。本文开头列举过,要说丧,恐怕没人比他更丧。

但他的诗、画及自己,终究都没下坠,而呈现出正向的、向上的一面。他的诗,“人咸惜之”,都珍视爱惜。他的画,超乎“神品”之上,是顶尖级“顶流”。他这人,喜爱者盛赞为“高士中的高士”,最新版《辞海》说:人品高洁。

临终前一年,他还在强调:“得乎性情之正,斯为善矣。”

性情之正——或者说倪瓒本身是一个怎样的人,是支撑“逸气说”的地基。

天线,是他写下的另一个词:造物。

这出现在倪瓒一首词的最后:“乃知造物深相与,急使江湖棹去船。”造物,天。相与,相交往或同在。棹,划行。

整首词很长,大意是:从笠泽沿水道来回已15年,亲友和情义一天比一天少得可怜。小偷儿一再来,我又有什么呢?平庸的士人们成群地讥讽我,我反省自己的过失。姑且就这样吧,难道是这样吗?于是知道,天,与我深深相交往,与我同在,急忙划船离开这里,去江湖,去别处。

显然,这个“天”,“造物”,是他的出口。

而细查史料可见:笠泽,倪瓒48岁携妻举家寄居苏州之地,从笠泽沿水道来回15年,正是他63岁在十月写下“逸气说”这年,而且正好出现一个重大变化:从此不再安居苏州,而是不断往来华亭、同里、浙东、泖西等处。

这首词,很像是他出发之前或之际写的。

也就是说,他决定从此寄余生去深交、去同在的这个“天”,这个“造物”,心中对象是上海及周边苏浙大自然。

紧接着他便似来了上海。那年三月一日,他写下“舟楫何堪久留滞,更穷幽赏过华亭”。

“幽赏”二字,一语道破倪瓒眼中的上海之美。

董其昌说,倪瓒的画,“以天真幽淡为宗”。网搜也可见,“笔简意幽”“幽秀旷逸”……幽,几乎成了倪瓒标签。

王季迁说:在刚的这方面,沈周比倪瓒表现了更多力量并且过了头,失去倪“内在安静的趣味”。他进一步解释说,差别不在运笔快慢、用力大小,而在于比如同样表达反对,有的暴露:“这是明显的错误。”有的含蓄:“这可能是错的,好像有点比不上那个。”不在于大声说还是小声说,而在于用什么方式来说。这和线条的处理有关,和个性有关。所以,不可学。

徐小虎感叹:这一课不得了。

董其昌还有一段很著名的话,大意是:吴镇大有“神”气,黄公望特“妙”风格,倪瓒画可称“逸”品;元四家中,吴镇、黄公望、王蒙都有“纵横习气”,唯独倪瓒“古淡天真,米痴后一人而已”。

古淡天真,古意之淡,“造物”之真。前者需古风古道,如性情之正。后者需与天深相与,与造物同化。

米痴,米芾。有意思的是,米芾也来过上海。

如果说黄公望在上海,看到“泖中通海处”的豁然开阔辽远、激浪飞落后的真正平和冲淡,就像他在《富春山居图》展示的那样,那么倪瓒,是幽赏,是天真,是逸格。黄公望半生求仕而不得,求的是进,是高扬。倪瓒一逃再逃而不得,求的是逸,是幽静。黄公望在上海见海,倪瓒在上海见幽。黄公望在宏阔平面突破,倪瓒在向上意境跃迁。

一千个人有一千个上海,和来过之后更好的自己。

【五】

来过上海后,倪瓒一来再来,和黄公望一样。

64岁这年,他四月从上海回到苏州,八月似又在上海——二十六日,雨过天晴,他寄诗给张德常:“便应从此去,海上候安期。”同日自题“昔日挥金豪侠,今朝苦行头陀”,还在这天(据黄苗子、郝家林编著的《倪瓒年谱》)为沈文举画《泖山图》并题诗:“华亭西畔路,来访旧时踪。月浸半江水,莲开九朵峰。”

沈文举即沈铉(字文举),华亭人,隐居在泖滨,筑室名“野亭”,杨维桢写记说在郊关之外,旷垠之野,“门无索租吏”,这一点应与倪瓒有共同语言。再从沈铉诗文看——“眼中世事如转目”“丈夫事业须磊落”,也应与倪瓒有共鸣。

看上去,倪瓒这天像是雨过天晴、继续上路之际,在寄宿的沈家寄诗给张。

65岁那年,倪瓒至少冬天在上海,为泖西的强仲端作画,题诗“它时再鼓春波绿”。泖西的春水,上海的春天,他是很喜欢的。他还写过“为爱泖西春水绿”。他还给沈文举写过“泖水宜修禊”。古人三月三上巳节到水边踏青祈福,称为修禊。王羲之《兰亭集序》便是写“修禊事”。上海的水,上海的天,在倪瓒心里是清净的、清朗的。他对一位上海朋友说过:“相从远俗氛。”

还是这年,他似应在上海看到了钱舜举名画《浮玉山居图》,题诗中两句值得注意。一是“至人不与物俱化,往往超出乎两间”。从造物深相与,到超出乎两间,他的“逸”在深化。

二是“洗心观妙退藏密,阅世千年如一日”。倪瓒这首题诗,是呼应画上郑元祐的题诗。郑感叹“惟有墨迹长不泯”,倪写下“洗心观妙退藏密”。《周易》说圣人“洗心”“退藏于密”,强调的是要明白天的道理。这年倪瓒还在《蘧庐诗》写道:“人世等过客,天地一蘧庐(旅馆)耳。”他还说:生死穷达之境,利害毁誉之场,自其拘者观之,盖有不胜悲者;自其达者观之,殆不值一笑也……显然,更达观了。

66岁这年,又是清明时节,倪瓒在华亭潘以仁家,写下他眼中的上海:“萧萧风竹和幽吟。”又是“幽”。

从去年冬到这年春,他似一直在上海,“三泖九峰时一游”,称华亭陈德嘉为高士,画《云松图》给对方。

似乎总在春天,他出现在上海。

这年他还在上海寻访过谢伯理。谢做过松江府同知,住宅在“石湖塘西”——似应今上海松江石湖荡镇一带,又在华亭泖湖造光禄亭供宴乐。他藏有赵孟頫的《人马图》,特意请赵孟頫之子赵雍在“卷尾亦作人马以继之”,遂成著名《三世人马图》,倪瓒或也是为此而来?但谢不在,倪瓒惆怅地写道:“谢朓宅前山黛浓,山云飞坠墨池中。携家又作他乡梦,归棹还随落叶风。鹤入暝烟愁浩渺,鸥浮远水思清空。寻君不遇成惆怅,江草青青岸蓼红。”

这是记者所知倪瓒对上海的最后一眼。

山色浓,云正飞,叶正落,风正吹,船越开越远,随波浮动的水鸟也越来越远……留在他眼中的是江草青、岸花红,留在他心中的,是“清空”。

68岁,他画过一幅《松江山色》,可能与上海有关,题诗的心情是:“身与闲云无来去。三月六日天气清。”

69岁,他终于回到无锡,“时已无家”,借住在江阴亲戚家。中秋赏月宴会,他写道:“身世浮云度流水,生涯煮豆燃枯萁。”此时的他,“白发悲秋不自支”,没多久就去世了。

这首诗的第一句——“经旬卧病掩山扉”,提供了一个线索。

记者查他与全思诚关系时,见过他给全的一首诗:“卧疴久不怿,微瘳起行吟。径苔无来迹,出门江水深。怀我平生友,金兰契同心。欲共一尊酒,道远力不任……能成伐木诗,歌以慰所钦。”

从经旬卧病与卧疴久、山扉与径苔、出门见江、怀平生、力不任等综合看,他写给全思诚这首诗,可能是生命最后岁月写下的。

“伐木”,《诗·小雅》篇名,后比喻友谊深厚。他以诗遥寄远在上海的挚友,和最初凭想象作画一样,依然在神往。他最后想到上海的感觉,依然是一生不变的友情,与温暖。

他在江阴夏颧家逝世,夏父做过上海县主簿,但这还不是倪瓒与上海最后的不解之缘。

【六】

有个说法是:董其昌把赵孟頫从前人的“元四家”名单移出,就为把倪瓒放进去。

如今传世的十二卷本倪瓒《清閟阁全集》,是上海人曹培廉增补编定的。

1981年,上海收藏家刘靖基向上海博物馆捐赠《六君子图》等珍品,成为“20世纪八十年代上博入藏最为精良的一批书画”。

1980年6月21日,《解放日报》第4版刊文介绍刘靖基向上博捐赠的倪瓒画作《六君子图》。

1980年6月21日,《解放日报》第4版刊文介绍刘靖基向上博捐赠的倪瓒画作《六君子图》。

今天上海松江醉白池公园内,著名的《云间邦彦画像》刻有数十位云间名士,全思诚居首,次席即倪瓒。

上博陶喻之先生谈到:这是对倪瓒“视同己出”般一视同仁,接纳为松江本土乡贤一分子了,“尽管当年像倪瓒般寓居松江的重量级文人雅士指不胜屈,可徐璋《邦彦画像》开出的优待特例似乎只此一人,足见倪瓒在徐璋心目中位置同样非同一般”。

倪瓒给上海朋友陆子华写过:“不作卑卑儿女情,仰天大笑飘然去。”

但他也永远留在了上海。

————————————————————————————————

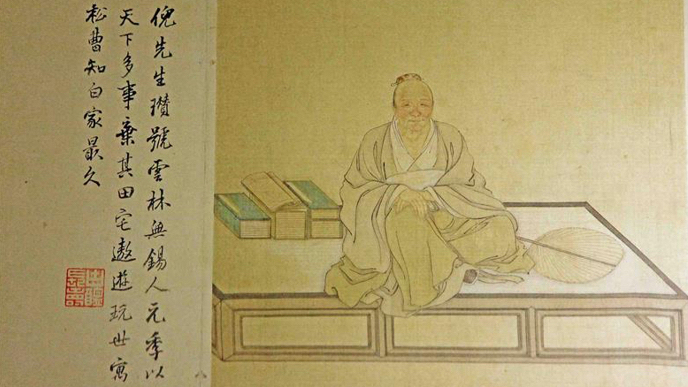

【本文首图即松江邦彦画像里的倪瓒】————————————————————————————————

我也说两句

我也说两句