2023年至2025年,本市开展第六轮加强公共卫生体系建设三年行动计划,坚持“政府主导、多方参与;预防为主、平急结合;科技引领、前瞻布局”,对标国际、国内最高标准,着力补短板、强弱项、增能力,持续提升本市公共卫生综合服务能力和公共卫生社会治理水平。一批重大项目、重点成果、重要经验从中涌现,进一步健全超大城市公共卫生体系,强化公共卫生应急、服务、协同、保障等关键能力,不断满足城市发展和市民群众日益增长的健康需求。

为此,特别推出“第六轮公共卫生三年行动计划巡礼”专题,积极营造全社会关注、支持和参与公共卫生工作的良好氛围,助力增强市民群众获得感、满意度,有力推进疾病预防控制事业高质量发展,助力本市建设成为全球公共卫生最安全城市典范之一。

作为常住人口超2400万的超大城市,上海始终将传染病防控作为公共卫生事业的核心议题。为推动疾病预防控制的高质量发展,上海市疾病预防控制中心(上海市预防医学科学院)联合复旦大学、上海市测绘院、长三角环境气象预报预警中心(上海市环境气象中心),共同承担第六轮上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划——超大城市传染病综合监测预警和公共卫生应急体系能力提升项目(以下简称“项目”)。

该项目聚焦“监测-预警-应急”三位一体体系建设,以科技赋能,多维破解超大城市传染病防控难题,交出了一份兼具创新性与实用性的 “上海答卷”。

哪些因素成为制约超大城市公共卫生安全的瓶颈?在此之前,传染病监测数据主要来源于医疗机构,对不典型症状、隐性感染者及环境危险因素的感知和捕捉能力相对较弱。同时,由于缺乏灵活智能的预警模型和工具,一定程度上降低了预警的精准度和前瞻性。此外,在应急处置中信息共享的不及时,也容易产生响应调度衔接滞后等问题。

面对这些现实挑战,上海以第六轮加强公共卫生体系建设三年行动计划为契机,开启了一场以数字化转型为核心的体系性重塑。项目以“补短板、强优势、提效能”为导向,从监测、预警、应急三大核心环节发力,实现传染病防控能力的系统性跃升。支撑这一宏伟蓝图变为现实的,是四个环环相扣、协同增效的坚实支柱:一张织密的风险监测网、一条智能的预警决策链、一支高效的应急响应队,以及一个赋能全局的智慧数据平台。

监测是传染病防控的“前哨”。项目在优化传统传染病网络的基础上,构建多源综合监测网络。监测更全面,新增7家儿童综合监测点,完成354家发热门诊/诊室、227家肠道门诊监测效能迭代,实现发热门诊/诊室和肠道门诊的全覆盖数据智能采集,监测数据从“汇总统计”升级为“个案追踪”,精准捕捉不同人群发病规律。监测更灵敏,建立全国领先的1.5 万人社区自然人群监测队列,新增8个媒体信息监测源,拓展3种监测病种,破解传统“医院监测”漏捕轻症、隐性感染者的“冰山现象”,了解更真实的传染病发病情况。监测更实时,完成523家医疗机构传染病直报智能插件升级,传染病填报时间缩短50%,研发病媒生物一体化设备,实现蚊虫的实时动态监测。

其中,项目首创构建“社区监测+医院监测”双轨体系的监测模式,制定出详细的《上海市社区传染病症候群监测方案(试行)》,为社区层面的传染病监测建立了规范化的工作模式和机制,成功获取了传统哨点监测无法获取的社区层面的发病率、就诊率以及社区病原流行情况等独特数据,为传染病的早期预警提供数据支撑,成为掌握人群真实发病率的“上海范式”。

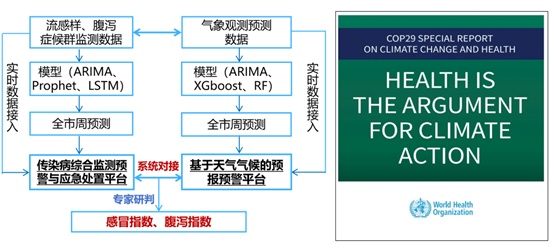

依托大数据与人工智能技术,项目构建多维度预警体系。预警更智能,开发基础时空动力学模型、时间序列模型等3类工具包,实现对未来发病率、住院床位数等9项关键指标实现短期预警,提前2周预警新冠、流感流行和医疗资源承受负荷,预测精度达国际领先水平。预警更精准,建成6类空间数据仓库,搭配14种可视化工具与7类风险地图,将传染病传播风险评估尺度从“行政区”细化至“街镇”,实现自动落图,让数据“说话”更直观。预警更提前,打通气象与传染病数据共享通道,研发4种气象-传染病风险预报技术,实现提前3周的流感、腹泻流行趋势预测。

以蚊媒传染病防控和防蚊灭蚊工作为例。气温、降水等气象条件可通过影响媒介蚊虫的繁殖发育、种群密度、传播病毒的能力等,从而影响蚊媒传染病的传播。项目基于历史气象观测和蚊密度监测资料,明确了上海市成蚊密度与气象条件之间的相关关系,建立了成蚊密度预报模型。模型可通过接入气象预报数据对未来几旬的成蚊密度进行滚动预测。2025年项目组在4~8月多次对全市的成蚊密度进行了趋势预报,为上海市蚊媒传染病防控和防蚊灭蚊工作提供了支撑。

这项基于气象大数据的传染病风险预报服务,成功入选世界卫生组织(WHO)《COP29气候与健康问题特别报告》城市示范案例,为世界贡献“上海经验”。

图1 基于气象大数据的传染病风险预报服务入选世界卫生组织(WHO)《COP29气候与健康问题特别报告》

应急处置是防控的 “最后一道防线”。项目通过“优化应急体系、强化资源准备、落实全流程风险防控”,依靠“科技赋能、应急学科建设、规范管理”三位一体的协同驱动,全面提升重大疫情应急响应和重大活动公共卫生保障能力。

处置更规范,构建传染病疫情分类分级报告处置标准,科学评估量化公共卫生风险程度,同步制定配套的系列标准化应急处置作业流程(SOP),形成能复制、易推广的应急作业建设自有知识产权。处置更快速,构建应急指挥大脑,加强传染病应急处置全流程管理,推动实现市区高效指挥处置。处置更协同,探索5G通讯、HUD抬头显示等技术在单兵装备中的应用,实现现场处置与指挥中心“零距离、零延时”联动,大幅提升应急队员协同作战能力。

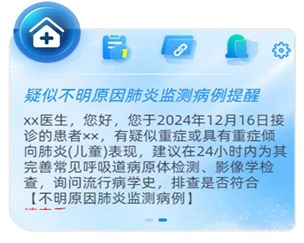

本项目实施过程中,上海制定市区疾控中心应急作业中心(EOC)规范化建设标准,建立“战略尖兵-专业骨干-区域主力-社区哨点”四级传染病应急梯队。通过网格化布局实现织密全域疾控应急力量,重心下沉社区基层应急单元,形成全市统一指挥、上下协同、实时响应的应急管理体系。以不明原因肺炎病例处置为例,通过疫情风险及早评估和先期处置,强化疫情风险全程管理,实现应急处置时效大幅提升。

图2上海市公共卫生应急指挥中心

项目以“全链条智能化”构建五大核心模块,打造疾控专业机构的“数智大脑”,提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力。赋能现有业务:开发智能流调辅助算法及传染病智能辅助诊断模型,进一步辅助快速响应及精准决策。丰富智能场景:建设涵盖不少于180个模型的模型超市,为预警预测提供有力支撑。深化AI模型:构建国内首个公共卫生语料库,打造疾控专业机构的“中枢神经”,助力上海数字健康城市典范建设。

以常见的手足口病识别推理为例,项目基于手足口病的诊断标准和专家知识,通过多个机器学习模型、训练集数据,自动学习出手足口病的识别规则。当新的患者病例数据进入系统时,模型会生成初步的诊断预测结果,辅助医生判断患者是否可能为手足口病,整体预测准确率约为86%,有效降低漏诊误诊。

图3传染病智能辅助诊断模型演示案例

正是通过一次次不断突破技术瓶颈,不断优化基于智能感知的传染病监测报告技术,构建传染病识别推理模型,实现了辅助诊断和风险预警,为应对“X疾病”等未知疫情提供关键支撑。

经过三年建设,项目已全面实现预期目标,成功构建“监测 - 预警 - 处置”全链条闭环体系,在监测网络的完整性、预警模型的精准性、应急处置的高效性等方面取得了突破性进展。创新成果与领先技术的应用使其整体达到国内领先水平,部分领域接近国际先进水平。

未来,上海将持续深化项目成果应用,以更精准、更科学的防控举措,筑牢超大城市公共卫生韧性安全防线,为建设“健康中国”贡献更多力量。

更多阅读☞

冷空气来袭,这6个“护心妙招”请收好→

骨质疏松≠老年病!全人群骨健康守护,这份家庭管理方案请收好丨世界骨质疏松日

欢迎本市卫生健康工作者投稿,相关科普文章与视频等经所在科主任审阅后,投稿至单位宣传部门,经宣传部门提交“健康上海12320”。