徐芳:您是奇迹,既是九十多岁的老诗人,又是“新诗人”;或者九十多岁并不算是奇迹,但九十多岁仍在写诗,写年轻人都写不出来的生命质量和文化质量都很高的诗——这是奇迹无疑了。我反复读过您的两本诗集,每到深夜,在这感觉的骚动和灵光乍现的时刻,却有一种突如其来的和谐,这就是美,您独创的诗歌让我激动,而您的喜恨苦痛、很突兀,却也在诗句里可呼之欲出。从混乱之中,您重建了一种新的秩序,也就是自己的感觉,然后按照这种理解和心情去塑造它……诗就这样诞生了吧?那最初的种子是在哪里种下的?您为何选择“灰娃”这个较孩气的笔名?

灰娃:“灰娃”,童年时人们这样叫我。这个名字流传于西部,其亲切、微妙的意思,标准国语很难说透。我试着谈谈:灰,直意是一种颜色,转意为暗、苦、涩。“灰娃”,苦命的、令人怜惜、疼爱的小孩。爱称、昵称。也有那种意味儿,对被呼叫者没尽到责任而致使其命运坎坷清苦,一种歉疚味儿的痛惜之情。

1939年春,我十二岁时,作为左翼青年的姐姐、表姐把我送到延安。那里是西部高原,自然环境严酷,物质贫乏,战时军事生活。然而许多人抛弃温暖富裕的家庭生活,为追求实现理想去到那里。每当思绪重返那段岁月,友爱、无私、理想、高尚、信念,童年美好回忆总是温暖的活在心头。成人们时时说我“光长个儿不长心”,每天喊我小名“灰娃”,在“灰娃、灰娃”的声声唤里,我被呵护、被教导、培育,日复一日成长。

1940年,我到延安只有一年。延安刚刚成立了一个泽东青年干部学校,黄华是教务长,后来当了校长。学校有高级班、中级班和儿童班,我是儿童班的成员——这个班后来成为延安儿童艺术学园。每天学习,讨论,军训,我们是延安的“小革命”。延安冬天的风,几十年后仍然记忆犹新。吹起床号后,要去延河边洗脸,这对我却是一件天大的难事。

不仅仅因为窑洞在半山上,到延河边,要爬山,走很远的路,没有棉鞋,只是用厚厚的破布把脚裹起来,再穿上草鞋,从冰冷的山路上走过,还因为延河的水太冰,像一把碎玻璃,能刺穿每一根神经。所以,到了延河边,时常蹲在那里,却不敢把手伸到河水里。我就蹲在那里,装出洗脸的样子,像演节目一样,惟妙惟肖。后来我成为延安儿童艺术学园的小演员,表演就如同心的感受。

有一个晴朗的星期天,我一个人乱走——小孩子没方向的乱跑。当时儿童艺术学园离“文抗”所在地很远,我不知怎么走到了那里,那时候延安的各种机构,没有围墙,没有大门,当然也没有啥著名标志,但是我就是知道自己来到了文化人的地方,一排窑洞前,我走过并不停留,也是不打扰的意思。但抬头看到了艾青——他那时候的打扮仍像个洋学生,却在窑洞前扇一个小风炉,炉上的锅子是一口平底锅,只有搪瓷杯大小,他也看见了我,并且认识我,喊我过去。他给我煎了一只鸡蛋。我心想,他一个法国留学的大诗人怎么能把鸡蛋摊得那么圆?这是我永远想不明白的一个问题,能想明白的则是:他有稿费,能问老乡买鸡蛋的哦!在大食堂里,如果说小米粥是饭,那么煮黑豆就是菜了,天天顿顿如此,那时的孩子们也是这样养大的。那时的“灰娃”,却不知道什么叫感受……

那时的毛泽东等高层领导就站在儿童艺术学园的孩子们后面看电影,孩子们叫着要他们唱歌,他们没有唱,但也不觉得孩子们鲁莽;朱德在看了他们演的儿童剧后请孩子们吃饭,还对干部说:“以后别光给孩子们吃小米了,要吃点好的”;他们从鲁艺借来一个留声机,是周恩来从重庆带回来的,用的时候要先转发条,有人放了一支小提琴曲,说:“请灰娃谈谈感受。”我就问:“感受是什么?”那人就说:“听的时候你想到了什么?”我就说:“我想到日本人把我们的村子占了,我回头看,到处都在冒烟,天快黑了,不知道去哪里。”说完,所有人都笑了,因为那支小提琴曲的名字叫:《再次相吻》。

一天,人们把我一直梳的妹妹发式的留海给梳上去,用我在山坡上捡到的一根天蓝色布条,给我系了一个结,他们说蝴蝶在我头上飞。说我长大了。艾青竟赞叹:你们看“灰娃”多好,长得像快要成熟的苹果!李又然却打趣说:哪儿是苹果了?那是我们的公主!艾青又说:灰娃,你知道北平最好的女中是贝满和汇文吗?我说不知道。当时艾青便感慨了:等我们胜利了,一定要把我们的“八路军公主”送到最好的学校去读书……那照耀我成长的是理想之梦的光辉,不是别的。我在理想的梦境中成长,到延安后改大名:理召,即意为理想的召唤。

至今,孩子们都叫我奶奶,但有些熟人依然这样称呼我——哪怕年轻些,仍叫我“灰娃”,而不知其他。而我曾每天听这呼唤,正是在那广袤无边、粗朴厚实的西部,在北方——那是我心中永远的延安。

诗歌也是一种心的感受。我写诗很晚,开始于70年代,但仿佛是不得不写,冲决而出;先开始于心中,突然跳出来似的,吓一跳!然后开始于纸上的诗歌创作就是很自然而然的,“写完第一句,第二句、第三句就会跳出来,我就要赶紧记下来,然后再做出必要的修改”。现在每天起来,总想从文字里再找一点能让我成长的东西,能让我多高兴一会儿,比什么都更享受。我是希望自己一直写下去,只怕心里没有诗。不过我不可能“高产”。我的特别经验是,必得诗自内心催我,我才能写。我不会以行数计算诗,自己写过的少量文字,再读时每次都不忍看下去,甚至怀疑那些文字的属性,每因审视自己的心灵质量而愧疚。

徐芳:初来延安的文艺青年,许多人一到宝塔山下,就匍匐在地,穿着洋装就亲吻黄土地,这些往往是在后来的革命电影里被突出表现的,似乎呈现不可思议的反差,但在当时情景下,那种身心的战栗,这些黄土仿佛就是无尽的精神宝藏?可否谈谈延安时期的文艺风貌?

灰娃:我印象中当时文艺家们一心改变祖国落后衰弱状况,挽救祖国于危亡关头,争取人类美好前景。他们怀着这样的激情来到延安。他们沿着世纪初新文化运动及五四精神的思路,踏着先辈足迹,抱着这样的理想。

那时我年幼无知,战时军事生活,许多时间用来军训、下乡、劳动。阅读很少很少。到延安中山图书馆去借书,世界上有些甚么书,一无所知。拿起目录随便指一本,借来看了也不懂。领导为我们孩子们聘请了学者、作家、艺术家上课和指导。上的课目有:国文、算术、自然、英文、音乐、戏剧、美术、形体训练等等。此外还有专题讲座也不少,例如:艺术家塞克讲:写歌词;美术家张仃讲:美术知识及美术欣赏;音乐家史洛蒙、刘炽讲:音乐知识及音乐欣赏;音乐家杜矢甲讲:发声法。还有学者为我们专门讲鲁迅等等,另外,由于书少,有时大家静听,由一人诵读,例如读巴金的《家》、《春》、《秋》等等。由此我们知道了托尔斯泰、罗曼.罗兰、巴尔扎克、莎士比亚、萧伯纳、莫里哀、马雅可夫斯基、高尔基、别林斯基、车尔尼雪夫斯基、斯坦尼斯拉夫斯基、普希金、莱蒙托夫、拜伦、雪莱、果戈里、屠格涅夫、李白、杜甫、白居易、陶渊明、鲁迅、茅盾、郭沫若、徐志摩、艾青等作家、艺术家。贺绿汀还逐句教我们背诵《长恨歌》、《琵琶行》、《桃花源记》、《归去来辞》等等。另外,世界和中国的时事教育、理论教育同时十分重视,我们年纪虽小,每天都能及时知道国内外发生的大事以及抗日战争各战场,二次大战各战场战况。

那时,鲁迅文学艺术院,教师有周扬、何其芳、周立波、严文井、张庚、塞克、田芳、甘学伟、冼星海、杜矢甲、吕冀、向隅、蔡若虹、张仃、马达、王式廓等等。这些教师都是当时在专业方面已有建树,有突出成就的专家。音乐系的乐队、合唱队以及其他单位的合唱团、歌咏队、艺校、文工团不少。演奏、歌唱抗战歌曲和中外名歌名曲。戏剧演出也是古今中外全有。总之十分活跃热烈。

还有一处地方,那就是“作家俱乐部”。这是“文抗”人建立的,具体由张仃先生(国徽设计者)设计施工。他找了两位当地木匠,并且以身示范,亲自动手;就地取材,因陋就简,又找来山民编织的牛羊毛毡,因为处理不干净,开张的时候,仍有一点牛羊的粪臭味残留;木材,蓝、白土布围起一个酒吧,在酒吧服务的是萧军夫人王德芬。墙上装著壁灯。两片式的窗帘用挂钩勾出弧形,中央悬挂土布垂幔;山民们筛面粉用的工具叫做箩,细铜丝编织成,四周团以木片,成圆形,将这箩扣挂在墙面上,里面点一盏小油灯。灯光从细铜丝网孔射出,光线朦胧柔和,四面墙全有。正面墙高处悬挂“文抗”会徽,也由张仃设计制作:一大团火苗中一把钥匙。“文抗”的全名“文艺界抗敌协会”,驻会有艾青、萧军、李又然、丁玲、刘白羽、白朗、方纪、高长虹、舒群、雷加、黑丁、曾克等等。此外还有一些作家在其他单位,例如舒群,当时在《解放日报》文艺部工作。这些也是成绩卓著的作家、艺术家,还有很多人,我一时记不全。虽然生活艰苦异常,但延安的人际关系,生活气氛是好的,非常之乌托邦。

共同的理想,一派欣欣向荣,文艺人带给延安浓郁的、活跃的艺术文化气息。

“文抗”的文艺家们,喜欢我们这些小孩,时常约我们的老师领着我们到他们那里聚会。在“作家俱乐部”我们唱歌,演童话剧。大家还戴张仃做的黑色面具玩、跳舞、谈话。几个人在谈《资本论》,几个人在谈《安娜.卡列尼娜》里的安娜自杀;艾青和李又然谈法国风尚、巴黎艺术家的生活和工作情况。萧军用俄文唱《五月的夜》。张仃演小品,一个人演罗密欧又演朱丽叶……有几次在山坡平坝上,在月光下跳舞,人们把白色被里拆下来,披在肩上裹在身上,像古希腊人那样。另外,他们,张仃和艾青、萧军等人引领着老师和我们参观了抗战漫画和印象派画作,给我们一幅一幅讲述,这一切一切,当时年幼的我们认为是理所当然的。然而现在,想到当时的我们多么幸福,在战火纷飞的岁月,我们是何等幸运,没有被封闭,是与人类先进文化相通的,在一个人成长的关键时段,在环境形成一个人终生生命精神的底色和基调的时候——原来我曾是这样被耳濡目染、被教导、被浇灌滋润的。

在延安所有文艺人,也都参加开荒种地,纺线织布、下乡、支援前线的工作。

物质贫困,但精神振奋,又绝对罗曼蒂克;山沟又土又封闭,但文化绝对国际范。这种气氛,古今中外,只有延安。

徐芳:您写张仃先生的作画,画成之后——“我呆了”?那是一种怎么样的境界?这是一种写诗的表达吗?

灰娃:我说不清,试举一节拙文:

无所定向,游移飘忽,似乎自己过了河向着彼岸。沿曲折岸边走去,一路上与前生相逢,相拥而泣。走着,整个身心响著德沃夏克B小调大提琴协奏曲,欲哭无泪。沿着弯曲河道向上走去,心想,像这无情的波声,永不回头。我的灵魂原本来自天籁,又被天风吹向神秘时空。看见忧郁的花环辉映泪光,星座闪烁不停与斜飞的燕子往复穿梭。却原来自己故园情难忘,那儿有我的身影……

我敬重所有人类精神史上的殉道者,人类因他们而高贵,而属于灵的存在。艺术也有一种力气,由蓬勃的生命力、活力,不羁的自由野性、意志和智慧混合而成。

1985年初夏,我和张仃先生走到一起,到2010年他去世,共同生活了25年。我常常晚睡,去年为张仃先生的画展常常忙到深夜与凌晨两三点,忙什么呢?看资料整理资料啊,等等!而我也常常觉得在深夜里能常听见宇宙的动静,那声音从遥远的时空传来,浩浩渺渺,浑浑茫茫。眼看着无边无涯的大气涌动着翻滚著,深不可测。宇宙自在自为,冰冷无情。时常的,思绪还游到阴间,寻思着既然神让人有喜怒哀乐有思想,有心灵,为什么人的生命仅只一次?生命临终,周围人们知其正在离去,永无复归,一时间肃穆阴冷,阴森诡谲,气氛异常严重。关头一到,去了,无踪无影。这刻骨的遗憾之悲凉是莫测的,不可解的。

那生命洋溢过的人到哪儿去了?他以怎样的情状存在于哪一方?为什么我们永也见不到那人了?他能听见我们哭他吗?日后我们谈起他,他能听见吗?没准儿那人就坐在我们中间……或可有再世轮回,至今未有实证。人的生命只有一次,概莫例外。这整个过程充满悲剧,而死神哪个时辰召唤谁个?果真无影无踪,永远消失了?不然又究竟以何种方式存在于何方?那边秩序如何?人类自身尚不得知而倍受困扰。死,终究是大神秘,深不可测。

张仃的画是他身心的体验和感受,这感情与韵味等等,难以言表。这次(2018年3月)在上海参加张仃焦墨山水研讨会后回京,即刻病倒了;抢救了十几天,现在仍在写诗,或者不是我要写诗,而是诗要我写……

徐芳:您在自述里曾这样描写:“在延安1939年底到1946,正是我的成长期。生活在集体中,不谙世事。加之我的智力、身体发育迟缓,整天整年,一心想着些有趣的事,滑冰、游泳、种菜、纺纱、唱歌,到处看看走走……。开会、下乡扫盲、练兵、排练……的事情,对于我都大有兴味。这样一天天一年年过下来,每天有如节日一般快乐。”如此光景——这表明:您与延安有一种特殊的默契,犹如种子落到合适的土壤里?您的诗歌启蒙在延安?您还记得第一次去延安解放日报的片断?

灰娃:我那时的眼睛里,看到的也是一个孩子所能看到的最美,诗也许比别的文艺形式更依靠美;所谓远,所谓深,所谓近,所谓妙,都是就美的范围和程度而言。美在那时我的心里扎了根,是各种感觉间交互错综的那种关系,千变万化,不容易把控,而这些也往往是稍纵即逝的——就像诗的感觉,我一直无法说明与解释自己为什么会写诗,还有写的是不是诗,自己也不确定。诗里可能有对童年少年时代理想化了的延安革命生活的回忆,但在这回忆的最后,想象的素材便是感觉,怎样都建筑在感觉上了。感觉人人有,可是或敏锐,或迟钝,因而有精粗之别。而如果偶尔把它捉着了,又要将这些组织起来,成为一种可以给人看的样式……

我不知道这是怎么回事。后来就心想,是不是“神”也光顾了一下人的心灵。“神”从人这里过了一下,我的脑子里就蹦出一句诗。别人通常所考虑的语法修辞、谋篇布局、整体结构、主题思想什么的,都被我给甩到了一边,我不想受其限制,只调遣真心。

记得我们集体曾被带去解放日报参观,就是被大人搀着手进入,不知道哪一个是哪一个部门的,连新华社与解放日报似乎都是在一起工作的;也不知道哪一个是编辑,哪一个是记者;哪一个是领导,哪一个是被领导的,应该都是解放日报或者新华社的工作者,走着走着,印象最深的是印刷车间,在一个山洞里,有个人介绍说是从南洋奔赴延安革命的青年男子,在现场接待大家——也不知他是工人,还是专家;如果不是工人,那就是专家了……我关心的可能不是身份,而是某种场景。我惊奇着,迷惑着,也猜测着,感受着——那个第一次看见的印刷车间,那第一次看见的印刷报纸的过程——就这样难以忘记了!

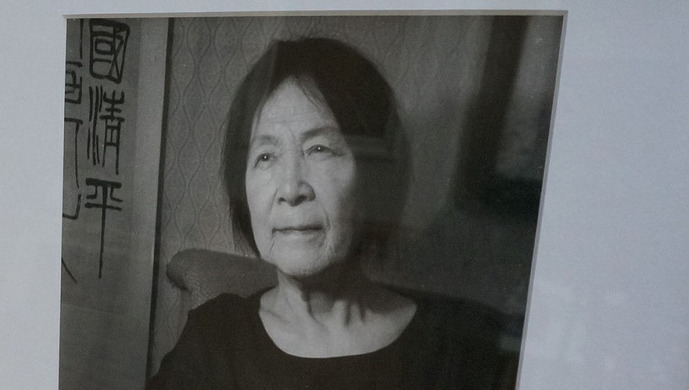

【嘉宾介绍】灰娃,生于1927年,祖籍陕西临潼。在西安读完小学六年。抗战爆发,为躲敌机轰炸,随家人迁乡间。12岁时由姐姐、表姐送往延安,在“延安儿童艺术学园”学习,后到二野工作。1955年入北京大学俄文系求学,期间并选修旁听中文系及西文系部分课程。1961年被分配到“北京编辑社”做文字翻译,后因病提前离休至今。2000年诗集获人民文学出版社50周年纪念之“专家提名奖”。诗集有《山鬼故家》《灰娃的诗》《灰娃七章》等。

内文图:徐芳 摄

我也说两句

我也说两句